「エミール」

ジャン=ジャック・ルソー

基本情報

初版 1762年

出版社 岩波書店(日本)

難易度 ★★☆☆☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 上527 中469 下420

所要時間 15時間30分

どんな本?

ルソー思想の集大成であり、教育学の古典中の古典。少年エミールがソフィーと結婚するまでの25年を「私」が見守り、助言し、文明社会によってゆがめられない自然人の理想を目指して指導するという哲学・道徳・教育小説。

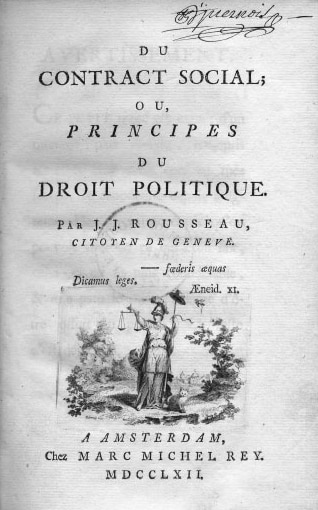

『社会契約論』が民主主義の制度論である一方、本書は民主主義を担う人材論と言える。

「近代教育学のバイブル」として、教育に携わる人にとっては必読。加えて、お子さんを持つ全ての方にもおすすめ出来る教育論の定番。ルソー自身は「私の最も価値のある最良の書」「20年の省察と3年の執筆の成果」と評価。ドイツの大哲学者カントが、時間を忘れるほど熱中して読んだことでも知られる。

著者が伝えたいこと

子供とは「未熟な大人」ではなく、「子供」という自然の存在である。また、せっかく子供は「善い」存在で生まれてくるのに、社会が人間を堕落させる。よって、大人は子供を文明社会の悪影響から守りつつ、自然の発育段階に応じて教育するべきである。

誕生から15歳くらいまでは、理性も道徳も理解できないのであるから、まずは自分自身のために生きる「自然人」として教育すべきである。一方、分別の付く年齢に達したら、他者に対する思いやりや共感能力を育てる「社会人」として育てればよい。

また、子供には以下3種類の先生によって教育されるべきである。

①自然(人間の先天的な能力や知性を引き出す教育)

②人間(親や教師による教育)

③事物(経験から学ぶ教育)

このようにして教育を受けた子供が、自由・平等を基本理念とする民主主義社会を担う人材となっていくのだ。

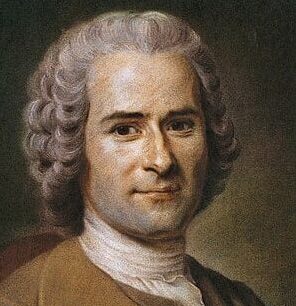

著者

ジャン=ジャック・ルソー

Jean-Jacques Rousseau

1712-1778

ジュネーブ出身。フランスで活躍した思想家、哲学者、音楽家、小説家。正規の公教育はほとんど受けておらず、成人後の職業も定まらなかったが、38歳の時に応募した科学アカデミー主催の懸賞論文が入選して世の中から注目されるようになる。

49歳の時に恋愛小説『新エロイーズ』を発表すると、たちまちベストセラーとなり、作家としての地位を確立。主著「社会契約論」では、絶対王政の政治理念であった王権神授説に対して、社会は個々の人間が互いに契約を結ぶことによって成立すると主張し、のちのフランス革命に大きな影響を与えた。

一方、本書『エミール』では、その一部が聖書の教えと反するとして、パリ大学神学部から断罪されるとともに、パリ高等法院からは有罪とされ逮捕状が出されてしまい、ルソーはスイスに亡命する。

晩年は統合失調症のような症状を示し、自伝『告白』を出版するほかは目立った著作活動は無く、66歳にパリ郊外で亡くなった。

『エミール』では教育論を展開するも、個人的には下宿先の女中テレーズとの間にできた5人の子を経済的な事情で全員孤児院に入れてしまったり、女性達の前で下半身露出をして捕まったり、マゾヒズムの性癖があったりと、様々な問題を抱えていた。

音楽家としては、童謡『むすんでひらいて』の作曲者としても有名。

こんな人におすすめ

教師になりたい人、お子さんを育てている方、19~20世紀の西洋哲学の基礎を学びたい人

書評

文庫版で合計1,400ページを超える大著。第一篇~第五篇までに分かれているが、各篇の中に章立てはなく、とにかく文章だけが続くので、あまり読みやすい本ではない。ルソー自身も本書の中で「覚悟を決めて私の長話を聞いていただきたい」などと読者に語り掛けている。

一方、学者出身ではないせいか、文章は小難しくも、変に気取ってもなく、大変読みやすい。ヨーロッパの古典からの引用も必要最低限なので、日本人でもほぼ注釈なしでスラスラ読めるのは魅力。

女性について論じる「第五篇」では、現代の感覚では男尊女卑とみられかねない内容を多く含むが、何しろ250年前の本なので、目くじらを立ててはいけない。

なお、ルソー自身も認めているが、本書は教育における原理原則を述べたもので、全てが実行可能とは限らない(子供を他の大人や子供の影響から引き離しておくことなど)。

要約・あらすじ

序論

■私は本書で「あるべき教育論」を提示した。それが実行できるかどうかは環境に拠るので、考慮していない。あくまで理想論を語ったものと理解してほしい。

第一篇 ~乳幼児期~

■人は善で生まれてくるが、その後の社会とのかかわりで悪となる。だからこそ、適切な教育が必要となる。

■子供の先生となり得るのは「自然(心身に成長をもたらす)」「人間(心身の活かし方に関して教育する)」「経験(刺激のある事物から学ばせる)」の3つであり、これらが一致する必要がある。「自然」は制御不能なので、「人間」と「経験」による教育を「自然」に合わせるしかない。

■しかし、子供はかなり不自然に育てられている。乳母は赤子を縛り付けて手足の自由を奪い、一方で必要以上に怪我や病気から守ったりする。(貴族階級の)父親や母親は、親としての義務を放棄している。適切な教師を見つけることも簡単ではない。これでは正常な人間が育つわけがない。

■そこで私は「エミール」という架空の少年を設定し、理想の教育とは何かを描き出してみることにした。

■まず子供は空気の良い田舎で育てるべきだ。そして、無理に泣き止ませたり、あちこち行かないように体を縛ったりせず、自然のままに泣いたり動いたりさせればよい。その上で、自然から生ずる欲求を満たすにはまだ欠けている知性や能力を、親が補ってやればいいのである。

■早く言語を習得させようと、子供に無理にしゃべらせようとしてはいけない。また、子供の誤った文法をいちいち修正するのも良くない。それでは、子供がはっきりした発音を学ぶ暇も、人々がしゃべる内容を理解する暇もなくなる。親が常に正しい言葉遣いをしていれば、子供は自然と正しくしゃべるようになる。

第ニ篇 ~児童期~

■人生のもっとも危険な期間は生まれたときから十二歳までの時期だ。その時期は理性が不十分なので、肉体の訓練を優先すべきであるし、道徳にしても道理ではなく実体験で学ばせるべきだ。子供が一日中遊びまわって無駄に過ごしているからといって、心配する必要はないのである。また、心を不徳から、精神を誤謬から守るために、誘惑の多い都会ではなく、素朴な田舎で教育するのが理想である。

■自然状態では、人間の欲望とそれを満たすための能力が均衡している。それなのに、想像世界の欲望だけが一方的に膨らみ、現実世界の能力が付いていかないから、人は不幸になる。人が事物に執着したり依存するのはまだいい。しかし、人が人に執着したり依存し始めると、善悪や主従関係を生むことになる。

■それを解決するには、人間の代わりに法を置き、「一般意思」に現実的な力を与え、それをあらゆる個別意思の行為の上に置くことだ。そうすることで人間への依存は事物への依存に変えられる。

■大人の世界はそれでよいが、自らの欲望を制御する力を持たない子供はどうすれば良いかと言えば、せめて執着や依存状態を事物に留めておくべきであるし、彼らの自由も制限するべきである。ただし、子供は獣でも小さい成人でもなく「子供」という独自の存在であるから、彼らを大人に服従させてはいけないし、彼らに命令するのもよくない。

■子供の無分別な欲望や意思に対しては、与える物や環境を制御すれば良い。生きていれば自然に発生する悩みや苦しみは、経験させるのが良い。不都合なことをしたなら、叱らずに、不都合から生じる不利益を理解させればいい(服を着ないと風邪をひく、嘘を付くとそれ以降信じてもらえない等)。

■自然状態に反し、なに不自由なく生活させてしまうことこそが、子供を不幸にする。また、子供の教育に、競争心、嫉妬心、羨望、虚栄心、貪欲、恐怖心といった手段を使うのは良くない。最善の手段は「よく規制された自由」である。

■児童期の子供に歴史・地理などを教えても、用語を覚えるだけで、人生には無益である。読書も、自ら望んで熱中するようになるまでは、無理強いしない方が良い。直接彼らの身に触れるものに心を向けさせ、考える習慣を付けるようにすれば、知覚・記憶・推論能力を備え、やがて理性も身に付けるようになる。

■体験を通じて五感を研ぎ澄ますことも大切である。夜、暗い部屋にある何かを取ってこさせれば、視覚以外の感覚が研ぎ澄まされる。駆けっこでお菓子争奪戦をやれば、距離感や足の触覚が養われる。稲妻を見せ雷鳴を聞かせれば、視覚と聴覚の差異を理解できる。このような実体験こそが、子供を育てる。

■味覚と嗅覚について言えば、食事はあまり手を加えず、簡素なものがいい。人間は古来から自分の体が必要としているものを「美味しい」と感じるのだ。事実、水やパンを嫌う人はいない。子供の食事を大人に合わせて味覚や嗅覚を狂わせる必要はない。

■以上のように、エミールは何事においても自然な形で感官を磨き、外界の物体を知り、感じる能力を身に付けてきた。他の子より本は読めないが、自然からの経験は豊富だ。記憶力は劣るかもしれないが判断力はある。子供の中でもリーダーになるだろう。

第三篇 ~少年期~

■少年期は、人生において欲望を能力が上回る稀有な時期である。よって、この時期には、自分の利益・安全・快適な生活といった具体的な有用性との関連によって子供の好奇心を湧きたて、大いに学ばせるべきだ。

■この時期の学習においては、理論・観念を先に教えるのではなく、まず自然現象に目を向けさせるべきだ。地理を教えるなら地球儀や地図ではなく、美しい日の出を見せてやるべきだ。そして何から何まで教えるのではなく、「なぜ太陽は上り、沈むのか」と質問し、答えを考えさせるのがよい。

■私は、なぜ天文学を学ぶのかと問うエミールを森に連れ出して迷子にさせた。エミールは泣き出したが、私の力を借りつつ、時計と太陽の方向から町に帰る方角を導き出した。彼は天文学の有用性を理解しただろうし、この体験を一生忘れないだろう。学問の有用性は机上では理解できない。

■嫉妬心や虚栄心を子供のモチベーションにしてはいけない。競争相手は周囲ではなく過去の自分とするのが望ましい。子供の教育に書物は不要である。どうしても一冊挙げるなら『ロビンソン・クルーソー』だ。

■自然の前では貴族も農民も、君主も臣下も平等である。それぞれが各自の持ち場で社会に貢献することで、社会全体が富む。誰がどの職業に就くかは重要ではない。ただし、身体と精神の両方を駆使する職業が望ましい。

■ここまで、私はエミールの体と感官を鍛えた後で、観念や理論を避け、できるだけ具体的な体験を通じて彼の精神力と判断力を訓練した。社会の広がりを理解させ、多くの学問が彼にとって有用であることを理解させ、好奇心を引き出した。真実を教えるのではなく、どうすれば真実にたどり着けるのかを教えた。

第四編 ~青年期~

■人間は2度生まれる。最初は存在するために人間として、2回目は生きるために男性か女性として生まれる。それが青年期の始まりだ。青年期は感情によって理性と善を完成させる時期なのである。

■ 自己愛は、人間として自然な情念であって、自分自身で完結するので大切にすべきである。一方、自尊心は、他人との比較や承認欲求を伴うので望ましくない。人は多くを望むべきではないし、他人の意見に左右されるべきでもない。

■子供にどこまで性について教えるかはよく議論されるテーマだが、好奇心を封じておくか、或いは子供が質問してきたら端的に正確なことを教えてやるかの二択だ。後者の場合、躊躇したり困った顔を見せてはいけない。

■情操教育は重要だ。人間愛、同情心、慈悲心を育み、嫉妬心や憎悪心を抑制するためには、人間にふりかかる災厄を直に感じさせ、自分がいつ不幸になってもおかしくないという事実を理解させることが必要だ。

■人間というものを理解するには、人への関心、判断の公平性、適度な感受性、そして情念に左右されない平静な心が必要だ。書物であれば伝記や寓話が良い。青年期になれば寓話の教訓を理解できるようになる。そして、自分は他人より優れているという勘違いをさせないことも情操教育の目的の一つである。

■成人以前に宗教や精神について教えても無為である。子供は自分の感官の範囲内でしか物事を理解できないからだ。それよりも、自分の才能を正しく用い、他者のために美しい行為を為し、常に周囲への感謝の気持ちを持てば、幸せな未来が開けることを理解させるほうが、よほど有益である。

■教師が生徒と接するにあたっては、生徒と目線を合わせ、生徒の言うことに耳を傾け、やたらと説教せず、常に関心を持ち続けることが必要だ。そうすることで初めて、生徒の信頼を勝ち得ることができる。教師の威厳を見せつけて、完璧な人間らしい印象を生徒に与えようとするのは誤っている。

■通常の子供は、幼少期から理屈や規則に縛られて育てられるため、それらに嫌気がさす。しかし、理性や規則よりも感性や感情を優先して育んだエミールは、成長とともに今度は理性や規則を自ら求めるようになる。理性によって感情をコントロールできるようになり、いよいよ成人の入口に達する。

■エミールは控え目でも生意気でもなく、自然で率直だ。多くを語ることもなく、常に冷静で落ち着いている。人懐こく、常に周囲の人間に敬意を払い、立ち居振る舞いは美しい。虚栄心は一切ない。健康に留意し、適切な趣味を持つ。賭け事はしない。

■食事も部屋の装飾も、季節に合ったものを選び自然の摂理を大切にする。宮殿ではなく質素な家に住み、召使いは雇わず、自分のことは自分でやる。楽しみを味わうためには金持ちになる必要はないのだ。人付き合いの基準は義務や利害では無く、楽しみと友情だけだ。これらは幼少期からの教育の賜物である。

■私の教育法は、何らかの理論から演繹的に導き出されたものではなく、様々な階級や国民を観察した結果である。

サヴォワの助任司祭の信仰告白

※「ルソーを若いころに庇護したカトリック司祭の告白」という体裁で、ルソーの哲学思想が展開される。ただし、キリスト教以外の神も積極的に認めるような主張をしたせいで、本書全体が禁書扱いになってしまう。後年、ドイツの哲学者カントに大きな影響を与えたことでも有名。

■私は苦労して聖職者になったが、教会の絶対的権威に疑問を感じていた。哲学者に相談したが埒が開かなかったため、自らの「内なる光」だけを頼りに、以下3つの信条に辿り着いた。

①運動には「他から与えられる運動」と「自発的な運動」という2種類がある。宇宙は運動しているが、自発的には動き出さないので、他から力を与えられたということになる。

②その宇宙を動かし、万物に秩序を与えている存在こそ神である。

③一方、人間は「自発的な運動」を生み出せる自由を持った存在であり、物質とは違う本質を持つ。

■人間の心の底には生得的な正義と美徳の原理、すなわち「良心」が経験に先んじてあり、良心が物事の善悪を判断している。善いことを為すことを一切快く感じない人間が果たして存在するだろうか。良心は人間を神と同様の存在に高める。神を敬うのであれば、その外的形式よりも「自分の内なる良心」に従うべきなのだ。人類には国、民族、宗教を超えた普遍的な良心が存在するのだ。

■よって、私は自分の「良心」に従って行動することにする。カトリックの儀式を忠実に履行しているのは、たまたま私がカトリックの司祭だからだ。キリスト教もユダヤ教もイスラム教も、人間の良心に従って、神にふさわしい形式で神を敬うなら、全て結構ではないか。

■ある宗教が正しく、ある宗教が誤っているなど、どうやったら証明できると言うのだ。それぞれの風土・統治機構・国民性や時代に応じて教義や儀式が存在するだけなのだ。

第五篇 ~成人期~

■男性と女性は基本的に同じであるが、性が関係する分野では、自然が両性に与えた役割に違いがある。性における女性の役割は子を産むことである。男性から愛され、尊敬され、男性が幼いときは育て、大きくなれば世話をやき、助言をあたえ、なぐさめ、生活を楽しく快いものにしてやる、これらが女性の役割である。

■では、女性をどう育てるべきか。まず男性と異なり、他者から貞淑であると認められなければならない。そうでなければ、男性は我が子が本当に自分の子供かどうか自信が持てず、家庭が立ち行かなくなるからだ。また、男性に対して従順でなければならない。子供には優しく気を配らなければならない。

■女性の知恵は機転、洞察力、鋭い観察力であり、それを巧妙に利用することだ。それらは全て、男性に服従しながら、男性を支配するための能力である。裁縫や料理をこなし、常に清潔を保ち、美徳を愛し、判断力に優れる女性が理想である。エミールの結婚相手であるソフィーはこのように育てられた。

■男性は、たとえ相手の身分が自分より低かったとしても、趣味・気質・感情・性格が一致する女性を妻とすべきだ。家族全体の身分を決めるのは、家長たる男性の身分なのだ。

■妻にするなら、美しすぎもせず、醜すぎもしない中庸な女性を選ぶのが良い。美人は目立って他の男の目にも止まるし、不美人はそれ自体で不幸だからだ。

■愛は情念であるが、その情念は美徳と理性と良心で、自然のままに制御しなければならない。他人の妻を愛しても、黙っているなら罪にはならない。一方、自分の妻でも、情念の赴くままに他を犠牲にして愛することは罪になるのだ。

■一家の主人となること、そして、国家を構成する一員になることの意味が分かるまでは、結婚してはならない。私はエミールに市民としての義務や法律等を学ばせるために、ソフィーとの結婚までに2年間という旅行の期間を確保した。旅行を通じて、様々な政府の不徳と、様々な市民の美徳を学ぶことは、読書より格段に意味があるからだ。

■ただし、単に街から街へ歩くだけでは何も学べない。各国の首都は似たようなものだから、地方に行くことで初めてその土地の習俗が学べる。大都会は人を堕落させる。習俗と統治の関係を学ぶなら、モンテスキューの「法の精神」を読むのが良いだろう。

■夫婦仲が長続きする秘訣は、互いに恋人のようにいることだ。性生活を権利や義務の対象と考えてはいけない。互いに欲する時にのみ、そのような関係を持つべきだ。

学びのポイント

自然人 vs 社会人

必然的に対立する二つの目的から、相反する二つの教育形態が出てくる。一つは一般的な公共教育、もう一つは個別的な家庭教育である。

公共教育の観念を得たいと思うなら、プラトンの『国家』を読むがいい。これは書物を表題だけで判断する人が考えているような政治についての著作ではない。これはいままでに書かれた教育論のなかで一番優れたものだ。

ルソーが「読むがいい」と言っているプラトン著『国家』では、公教育についてこんな風に書いてある。

・自らの快楽や欲望を、理性で制御できている人は、優れている。それと同じ理屈で、快楽や欲望にまみれた大多数の人を、素質と教育を与えられた少数の人、すなわち哲学者が支配する国家もまた、優れている。

・哲学者は「善のイデア」を直接知る存在であるが、そのままでは国家は良くならない。下界の蒙昧な大衆を率いてもらう必要がある。だからこそ、国家が哲学者を最初から支配者とするつもりで育て、その義務を負わせなければならない。

・哲学者に学ばせるべき学問では、感覚で把握できる事物ではなく、知性と思惟でしか到達できない真理を扱うべきだ。具体的には数学・幾何・天文学・音楽だ。だから、星の動き方や音の鳴り方といった現象に囚われてはならず、その背後にある目に見えない法則や真実を探求しなければならない。

・まず幼少期にそれらの学問と体育を学ばせる。20代はそれらの学問を総合し、全体的な立場から総観させる。その後、学問と戦争で成績の良い者を30歳で選抜し、哲学的問答法を5年間学ばせる。さらに快楽への誘惑に負けないかを試し続け、50歳で善のイデアを学び取ったならば、国家と大衆と自身を秩序付ける仕事をさせるのだ。

プラトンの言う教育とは、国家の支配層を育成するためのガチガチの公共教育である。ルソーが理想とする「家庭教育」とは対極をなしており、ルソーが例に出すのも頷ける。

「一般意思」とは

人間への依存は、無秩序なものとして、あらゆる悪を生みだし、これによって支配者と奴隷は互いに相手を堕落させる。社会におけるこういう悪に対抗するなんらかの方法があるとするなら、それは人間のかわりに法をおき、一般意志に現実的な力をあたえ、それをあらゆる個別意志の行為のうえにおくことだ。

諸国民の法律が、自然の法則と同じように、どんな人間の力でも屈服させることができない不屈な力をもつことができるなら(中略)国家のうちで自然状態のあらゆる利益が社会状態の利益に結びつけられることになる。人間を悪からまぬがれさせる自由に、人間を美徳へと高める道徳性を結びつけることになる。

本書『エミール』は教育論の本ではあるが、社会や政治に関するルソーの思想が随所に現れる。この引用はその典型で、著書『社会契約論』で展開された「一般意思」について言及している。

ルソーの言う「一般意思」とは概ね以下のように要約できる。

・人間は自然状態においては平等であるが、現実は一部の貴族が専制政治を通じて市民に経済的不平等を強いている。

・しかし本来、国家や政治は、市民の生命や財産を保全するための手段であるべきだ

・そのためには、市民は自分たちが持つ財産や身体などを含む権利の全てを共同体に譲渡し、共同体が単一な人格と一般意思を持つようにしなければならない。

・つまり、国家は自由平等な人間同士の契約によって成立し、法律は市民の一般意思の表現なのだ。

自然に帰れ

子どもが何もしないで幼い時代を無駄にすごしているのを見て、あなたがたは心配している。とんでもない。幸せに暮らしているのがなんの意味もないことだろうか。

一日じゅう、飛んだり跳ねたり、遊んだり、走りまわったりしているのが、なんの意味もないことだろうか。

ルソーの思想を端的に表す名言として「自然に帰れ」というものがあり、小学館の日本大百科全書ではこのように紹介されている。

フランス啓蒙(けいもう)期の天才的哲学者ルソーの根本思想を表現する標語。

自然は人間を善良、自由、幸福なものとしてつくったが、社会が人間を堕落させ、奴隷とし、悲惨にした。それゆえ自然に帰らなければならない。人間の内的自然、根源的無垢を回復しなければならない、というのである。

ルソー自身は「自然に帰れ」というフレーズを著書で使ったことは一切無いが、本書エミールでは「自然のままに、子供は子供らしく教育すべき」という考え方が随所に現れる。

引用した箇所の前段では、道理を理解する前の子供に美徳や道徳を説いても無為であり、自由に飛んだり跳ねたり遊ばせて、まずは肉体を訓練すべきであると説く。また、仮に美徳や道徳を学ばせるにしても、理屈ではなく実体験で体得させるべきだとしている。

なお、ドイツの児童文学者ミヒャエル・エンデは著書『モモ』の中で、似たような趣旨のことをこう表現している。

とりわけ困るのは、高価なおもちゃは細かなところまで至れり尽くせりに完成されているため、子どもが自分で空想を働かせる余地が全くないことです。

子供の発見

・自然は子どもが大人になる前に、子どもであることを望んでいる。

・子どもには特有のものの見方、考え方、感じ方がある。その代わりに私達の流儀を押し付けることくらい、無分別なことはない。

・生徒はその年齢に応じてとり扱うのがいい。

教育の分野におけるルソーの最大の功績は「子供の発見」とされることが多い。当時のヨーロッパでは、子供は「不完全な大人」という位置付けだったため、子供に人格を与え、発育に応じて体や感官や知性を訓練させるという考えかたは、そのころの一般の人にとってはまったく新しい考え方だった。

苦しみの二次災害を防ぐ

それにしてもやりきれないことは、苦しみや、人間にとって当たり前の不幸や、思いがけない災難、生命の危険、さらに死、そういうことに人間が屈服することだ。

そういうあらゆる観念に人間を慣らしていけば、苦しみそのものに、それを耐え忍ぶためのいらいらした気持ちを付け加える、やっかいな感受性をなくさせることになる。

ルソーはさらりと述べているが、よく読むと含蓄深いことを言っている。人間には不幸や災難が付きもので、それらを避けることはできない。しかし人間とは弱いもので、苦しみをそのまま受け入れるのではなく、「イライラした気持ち」を付け加えてしまう。

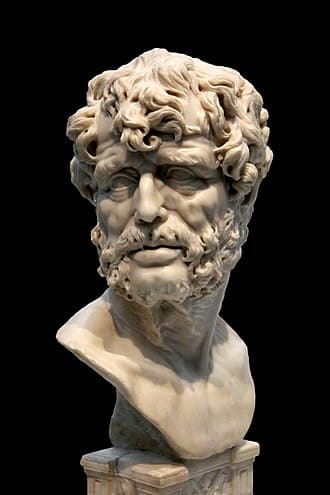

ルソーが本書を書いた約1600年前、ローマ帝国五賢帝の一人であり、後期ストア派を代表する哲人でもあるマルクス・アウレリウス・アントニヌスは、著書『自省録』の中で、こう述べている。

我々が怒ったり悲しんだりする事柄そのものにくらべて、これに関する我々の怒りや悲しみのほうが、どれほどよけい苦しみをもたらすことであろう。

ストア派の哲人らしい主張である。この「不幸の源泉たる事柄そのものに対して感情的に反応してはいけない」という教訓は、21世紀最大の自己啓発本である『7つの習慣』にも受け継がれている。

私たちは自分の身に起こったことで傷つくのではない。その出来事に対する自分の反応によって傷つくのである。

また、フランスの哲学教師アランも、著書『幸福論』でこう主張する。

自分が不幸であることに不機嫌になってはいけない。不幸なだけでも十分なのに、不機嫌になることはそれに輪をかけて二重に不幸になる。

不幸に直面した人間のとるべき態度として、参考になるだろう。

自己愛vs自尊心

人間が生まれるとともに生まれ、生きている間は決してなくならないただ一つの情念、それは自分に対する愛だ。(中略)

自分に対する愛は、自分のことだけを問題にするから、自分の本当の必要がみたされれば満足する。けれども自尊心は、自分をほかのものに比べてみるから、満足することはけっしてないし、満足するはずもない。この感情は、自分をほかのだれよりも愛して、ほかの人もまたかれら自身よりもわたしたちを愛してくれることを要求するのだが、これは不可能なことなのだ。(中略)

人間を本質的に邪悪にするのは、多くの欲望をもつこと、そしてやたらに人々の意見を気にすることだ。

ルソーは「自己愛は、人間として自然な情念であって、自分自身で完結するので大切にすべき。一方の自尊心は、他人との比較や承認欲求を伴うので良くない」と主張する。

本書のメインテーマは教育論ではあるが、このあたりは「ルソー哲学」と呼んでもいいだろう。「自己愛の肯定」は古くはアリストテレスが著書『ニコマコス倫理学』で、新しいところではエーリッヒ・フロムが著書『愛するということ』で言及している。

自分すら愛せない者に、他人を愛することはできないということだ。

善き人は自分自身の存在が善であるから、自分自身を愛している。そして、自分に対するように友人にも対する。だから友人も愛せるのである。(趣旨要約)

聖書に表現されている「汝のごとく汝の隣人を愛せ」という考え方の裏にあるのは、自分自身の個性を尊重し、自分自身を愛し、理解することは、他人を尊重し、愛し、理解することとは切り離せないという考えである。

自分自身を愛することと他人を愛することとは、不可分の関係にあるのだ。

また、「自尊心の否定」については、3大心理学者の一人であるアドラーが、以下のような趣旨の主張をしている。

・自尊心や承認欲求を満たそうとしてはいけない。我々は他者の期待を満たすために生きているのではない。

・他者が自分をどう思うか、どう評価するかは、他者の課題である。そこまで自分で抱え込む必要はない。課題は分離すべきだ。

・自分軸で自由に生きるとは、他者から嫌われることを恐れないことであり、他者から無能と思われることを恐れないことである

禁書になった原因

良心!良心!神聖な本能、滅びることなき天上の声、無知無能ではあるが知性をもつ自由な存在の確実な案内者、善悪の誤りなき判定者、人間を神と同じような者にしてくれるもの、おんみこそ人間の本性をすぐれたものとし、その行動に道徳性をあたえているのだ。

「サヴォア人司祭の信仰告白」より

ルソーは「サヴォア人司祭の信仰告白」という形態をとって、自らの宗教観を述べている。本書が禁書になり、ルソーがパリ高等法院から有罪判決を受けたのはこの部分である。

ルソーは神の存在自体は否定していないものの、

・良心に従うという自由意志を持つ人間は神と同等である

・自分はカトリックの司祭だからカトリックの形式に従っているだけ

・良心に従って進行するならどんな宗教でもいい

ということを堂々と主張してしまった。さすがに教会側もこれは看過できないだろう。

なお、この引用した箇所は、エミール全編の中でも最も著名と言われている。

人事部長のつぶやき

住む場所の気候は大切?

土地は人間の栽培に関係のないものではない。人間は温和な風土においてのみそのあらゆる可能性を発揮することができる。熱帯や寒帯の土地では不利なことは明白である。(中略)

北国では、人間はやせた土地で多くのものを消費している。南国では肥えた土地で少ないものを消費している。そこらから新たなちがいが生じて、一方は勤勉な人間になり、他方は観照的な人間になる。

言い方を間違えると「人種差別的」になるので、なかなか表立って語られることは多くないが、住む場所の気候というものは、国民性や民族性にある程度説明できるのではないかと思われる。

アメリカの歴史家ウィリアム・ダラントも著書『歴史の大局を見渡す』で、こんなことを述べている。

先進地域の平均気温が10℃ほど上昇すると、おそらく人は無気力になり未開状態に後戻りするだろう。

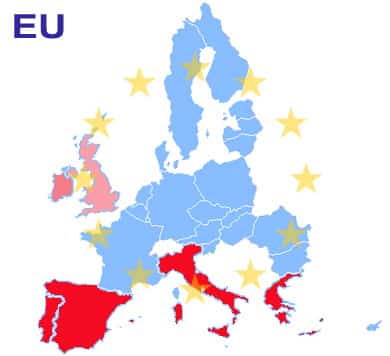

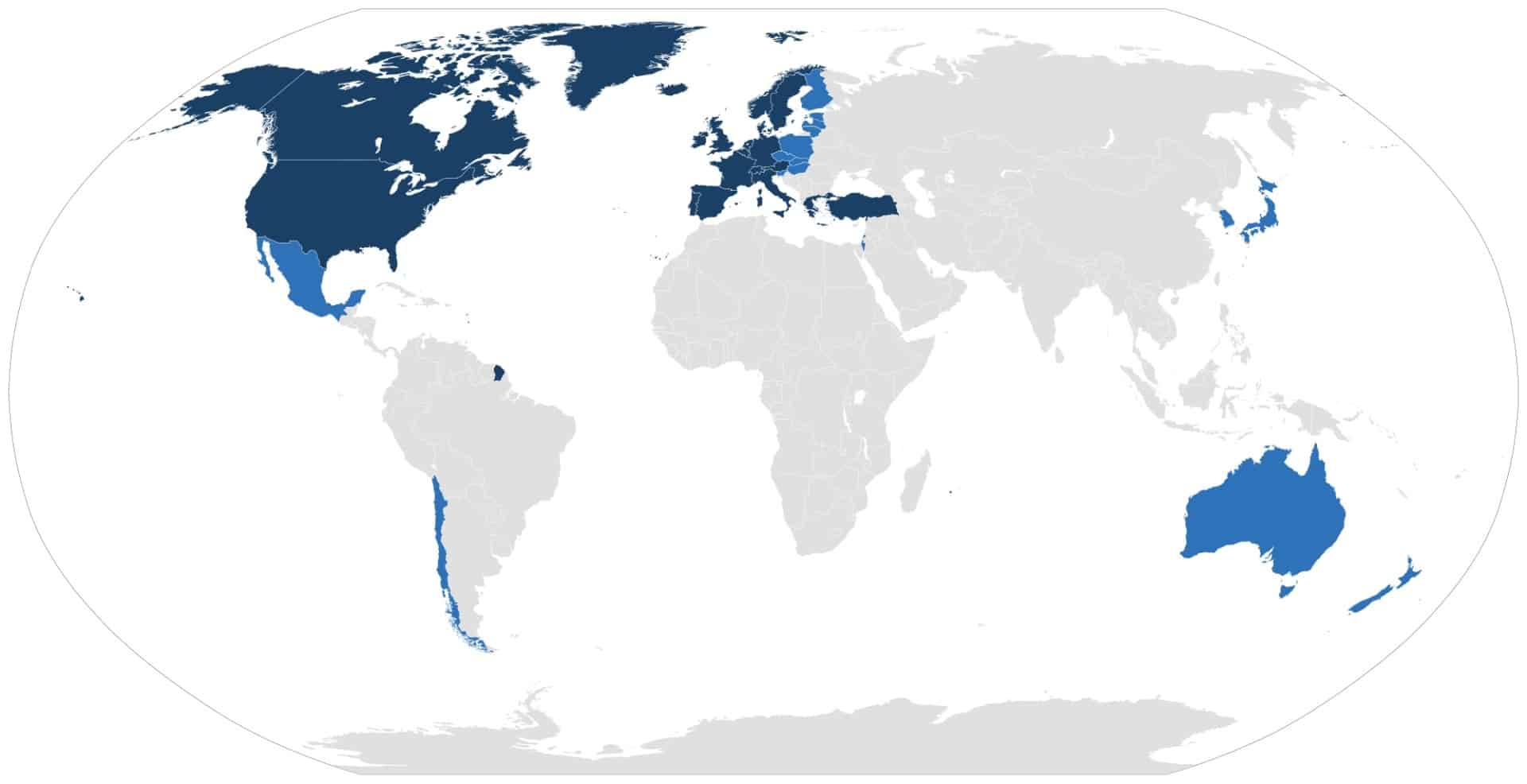

確かに、例えばヨーロッパに眼を向けてみると、EUのお荷物と言われている国々には、相対的に平均気温の高い地中海沿岸国が多いことに気付く。ユーロ圏で財政状況がとりわけ厳しいポルトガル(Portugal)、アイルランド(Ireland)、イタリア(Italy)、ギリシャ(Greece)、スペイン(Spain)の5カ国を、その頭文字を取ってPIIGSと呼んでおり、実にそのうち4か国が地中海沿岸にある。

世界に視点を広げてみても、主に熱帯である赤道~北緯・南緯30度くらいまでは、いわゆる先進国は見当たらない。まさに「熱帯や寒帯の土地では不利なことは明白である」というルソーの言葉は真実と言える。

もしダラントの仮説が正しいとすれば、北欧の平均気温が10度上がれば、北方ゲルマン民族はラテン系のノリを会得することになる。何となくあり得そうな話ではないだろうか!?

親の責任

あらかじめ結ばれるこの契約は順調な出産、強壮で健康なよくできた子どもを想定している。

父には選択の権利はないし、神からあたえられる家族にえりごのみをする権利はない。子どもはみな同じようにかれの子どもである。どの子にも同じような配慮と愛情をもたなければならない。

かたわであろうとなかろうと、虚弱でも丈夫でも、子どもはみな、それを与えてくれる者にたいして責任をもたなければならない預かり物であって、結婚ということは夫婦のあいだに結ばれる契約であると同時に、自然と結ぶ契約でもある。

どのような子が生まれてくるかは天命・宿命であって、自らの制御外なのだから、たとえ子供が望んだ性別でなかろうと、障害を持っていようと、親としては愛情をもって育てなければいけないということを言っている。

「結婚とは夫婦間だけでなく、自然と結ぶ契約」というのは非常に印象的である。

「自然に逆らわずに生きること」を信条としたルソーらしい考え方ですね!

健康投資のリターン

生命をまもるために時間を費やしていては、それだけ生命を楽しむ時間が無駄になるから、そういう時間は減らすようにしなければならない。

これは現代にこそ当てはまる指摘ではないだろうか。人は「健康のため」といって大金を払ってサプリメントを飲んだり、やりたくもないジョギングに汗を流したりする。

しかし、その投資の結果、どれだけ健康でいられるか、どれだけ長生きできるかは誰にも分からない。

むしろ気になるのは「機会費用」のほうである。サプリに費やすお金で、趣味のコンサートに行けたかもしれない。やりたくもないジョギングに費やした1時間で、家族と過ごす時間を増やせたかもしれない。

なお、アメリカの進化生物学者であるジャレド・ダイアモンドは、著書『昨日までの世界』の中で、この世から宗教が無くならないのは、信仰や寄付が、それらの機会費用を上回っているからだと指摘している。

宗教は多くの場合において、信者に貴重な時間と資源の投下を求める。それはお布施であったり、儀式であったり、軍事行動であったりする。

しかし、人々が宗教に使う資源を農業や商売に投下していたら、大きな利益を得られたかもしれない。つまり、宗教は機会費用を奪うものなのである。

こうした機会費用を相殺するような便益を宗教がもたらさない限り、無神論が台頭するはずである。逆に言えば、人間社会から宗教がなくならないということは、宗教は機会費用を相殺する便益をもたらしていることを意味している。

健康志向も、一種の宗教のようなものかもしれませんね!

賢者は快楽ではなく苦痛なきを求める

最も幸福な人とはもっとも苦しみを味わうことの少ない人のことだ。(中略)

この世における人間の幸福はしたがって消極的な状態にすぎない。それは人が味わう苦しみの最小量によって計られるべきだ。

この「苦痛の無いことこそ最高の幸せ」という考え方は、洋の東西を問わず古くから説かれている。

まず西洋の例から見てみよう。再度の登場となるが、古代ギリシャのアリストテレスは著書『ニコマコス倫理学』でこう言っている。

思慮深い人は、快楽を追求せずに、苦痛のないことを追求する。(中略)

苦痛がないとは、人生を妨げるものが無いということを意味し、それは最高善の一つであるからだ。

そして東洋では、まずもって仏教が「全ての欲望を捨て、現世の苦悩から解き放たれて自由を得ることこそが悟りである」と主張する。

また、江戸時代の思想家である佐藤一斎は、西郷隆盛が座右の書としたことで有名な『言志四録』の中で、こう言っている。

人には快楽が必要だが、それは自分の外側(財産・名誉)ではなく内側(精神)にある。

わざわざ幸せを求める必要はない。災いさえなければ幸せだ。

洋の東西、そして時代を超えて、「賢者は快楽より苦痛なきを求める」ことが真理とされていることは興味深い。

慶應幼稚舎の教育論にも影響?

(児童期において教育に)道理をもちだすのは、それをやりきれないものにして、まだ道理を理解することができない精神に、はやくからそれを信用できないものと考えさせるにすぎない。

肉体を、器官を、感官を、力を訓練させるがいい。しかし、魂はできるだけ長い間、何もさせずにおくがいい。

児童期の子供には理性が不足しているので、道理よりは肉体を訓練すべきとしている。一方、日本においても福沢諭吉が著書『福翁百話』及び『福翁自伝』で似たようなことを主張している。

子供が産まれたときは、人間の子もまた一種の動物であると観念して、賢いか愚かであるかということは考慮せず、もっぱら身体の発育を大切にして、牛馬や犬猫の子を養うのと同じに考えることである。

衣服・飲食の加減、空気・日光の注意、身体の運動、耳目の訓練など一切動物の飼育法にならって発育成長を促進し、動物の体と同じ身体の基礎が出来たうえで、徐々に精神の教育に進むべきである。

精神の教育と言っても、幼児の時には特に教える科目があるわけではない。家庭内の人たちの言葉遣いや立ち居振る舞いを美しくして(中略)、家族の団らんが穏やかな春風のよう、清らかな秋水のようであれば、幼児の柔軟な心にとって、そうした環境は最高の良き教師である

福翁百話

子供の教育法については、私は専ら身体の方を大事にして、幼少の時からしいて読書などさせない。まず獣身を成して後に人心を養うというのが私の主義であるから、生れて三歳五歳まではいろはの字も見せず、七、八歳にもなれば手習いをさせたりさせなかったり、マダ読書はさせない。

福翁自伝

確かに、慶應義塾幼稚舎(小学校のこと)のwebサイトを見ると、体育の項にこう書いてある。

「まず獣身を成して、のちに人心を養う」の教えに基づき、人間の基盤作りとして取り組んでいます。

体育は目標に向かって一生懸命に努力することで達成感を味わうことができます。その目標を与えるのではなく、自分の力で見つけ出してほしいと考えています。

福澤諭吉の説いた「独立自尊」には、ルソーの一般意思の考え方に影響を受けたと見られる箇所があるため、教育論についても同じことが起きていたのかもしれない。

権力や財産だけでは幸福になれない

アウグストゥスはローマの市民を服従させ、競争者を滅ぼしたのちに、四十年にわたってこれまでに存在した最大の帝国を支配した。

しかし、すべての敵を征服したとしても、そのむなしい勝利がなんの役にたったろう。あらゆる種類の苦しみがたえずかれの周囲に生まれていたではないか。(中略)

最も親しい友人たちが彼の生命に危害を加えていたではないか。身近な者のすべての恥ずべき行ないや死に泣かなければならなかったではないか。

この不幸な男は世界を治めようとした。しかも自分の家を治めることもできなかったのだ。家を省みなかったためにどういうことになったか。

彼は甥が、養子が、婿が若い盛りに死んでいくのを見た。孫はみじめな生涯を数時間生きながらえるために、ベッドにつめてある毛を食わなければならなかった。娘と孫娘はいまわしい身持ちによってかれの顔に泥をぬったあげく、一人は離れ小島で窮乏と飢えのために死に、もう一人は牢獄で刑吏の手にかかって死んだ。

アウグストゥスといえば、August(8月)に名を残すローマ帝国初代皇帝である。

BC43年アントニウス、レピドゥスと第2次三頭政治に加わると、BC31年にアントニウスをアクティウムの海戦で破り、覇権を掌握した。その後、属州の整備などを進め「ローマの平和(パクス・ロマーナ)と呼ばれる時代を生み出したことで知られている。

一方、自分の地位を守るために内部抗争に明け暮れ、親類を守ることすらできず、多忙なうちに生涯を閉じた。権力や財産を手にしても、人間は必ずしも幸せにはなれないという典型例と言える。

第5代ローマ皇帝ネロのブレーンとしてその治世を支えた哲学者セネカは、著書『人生の短さについて』で、以下のような趣旨のことを述べている。

皇帝アウグストゥスは、その仕事でローマと人々の役に立ち、他人からは幸福な人生に映った。しかし常に戦争し、陰謀と戦い、次から次への悩みのタネが生まれて疲弊し、最後は閑暇を願い出た。自分と向き合う時間がなかったからである。

人間味あふれるルソー

自分は現在では青年時代のふしだらな生活からかなり遠いところにいると信じている私は、そのふしだらな生活をあえて告白することができる。

それに、私をそういう生活から救いだしてくれた人の手は、私が多少恥ずかしい思いをしても、その恩義に対して少なくともいくらかの名誉を捧げるだけのねうちが十分にあるのだ。(中略)

若い頃のふしだらな生活によってこそ、人間は退化して、こんにち見られるような人間になっていくのだ。

ルソーは自分自身が認めるとおり、若い頃は相当に放埓な生活を送っていた。生後9日で母を亡くし、10歳で父親が夜逃げして以降、親類を頼って放浪生活を送っていたルソーは、仕事をさぼって悪事や盗みを働く素行不良な非行少年だったという。

しかし、その後ルソーは20歳ほど年上のサヴォアの助任司祭から温かい援助を受けることになる。ルソーは後に「当時、わたしが無為のあまり邪道に陥りそうなのを救ってくれたことで、測りしれぬ恩恵を与えてくれた」と回想している。一度堕落しているからこそ、この言葉には説得力があるし、人間味を感じないだろうか。

この時の経験が、本書「サヴォア人司祭の信仰告白」の中心をなすことになる。

生物的性差と社会文化的性差

抽象的、理論的な真理の探求、諸科学の原理、公理の探求、観念を一般化するようなことはすべて、女性の領分にはない。女性が勉強することはすべて実用に結びついていなければならない。

男性の発見した原理を適用することが女性の仕事であり、また、男性を原理の確立に導く観察を行なうのが女性の仕事である。(中略)

女性にはいっそう多くの才気があり、男性にはいっそう多くの天才がある。女性は観察し、男性は推論を行なう。この協力から人間の精神が自分の力で獲得できるかぎりの明晰な知識と完璧な学問、一言でいえば、人間が到達しうる、自己とほかのものについてのもっとも確実な認識がもたらされる。

さすがに現代でこれを書いたら、炎上間違いなしだろう。何故ならば、「男はこうあるべし」「女はこうあるべし」という性差による役割分担を説いているからだ。

しかしながら、世の中、「社会的・文化的性差(ジェンダー)」と「生物学的性差(セックス)」がごっちゃになって議論されることが極めて多い。

ルソーの言っていることは「ジェンダー」差別にあたるので、非難されて当然であるが、では、抽象的・理論的な真理の探求は男女のどちらが得意かと言えば、これは平均的に男性と言えるだろう。

例えばノーベル賞の主要3賞(生理・医学賞、物理学賞、化学賞)における女性の受賞者率は、わずか3%だそうだ。

一方、当然ながら生物学的に女性の方が得意な分野もある。例えば新渡戸稲造は著書『武士道』の中でこんなことを言っている。

人類の半数を占める女性は、ときには矛盾の典型と呼ばれる。というのは、女性の心の直観的な働きは、男性の「算数的理解力」をはるかに超えているからである。(中略)

というのは女性の身体の美しさと、繊細な発想は、男性の粗雑な心理的理解力では説明できないからである。

男女には生物学的性差が存在し、それに応じて社会・文化的性差も生じていることが多い、という点については、冷静に認識すべきかと思います。

今この瞬間を大切に生きる

人生は短い、と人々は言っているが、わたしの見るところでは、人々は人生を短くしようと努力しているのだ。(中略)

ある者は明日になればと思い、ある者はひと月たてばと思い、またある者は、いまから十年たてば、と思っている。だれひとり今日を生きようとはしない。だれひとり現在に満足しないで、みんな現在の過ぎ去るのがひどく遅いと感じている。

これはなかなかに名言である。「今、この瞬間を大切に生きよう」ということを言っている。

常に未来を考えているとどうなるか。家族と楽しい時間を過ごしていても「ああ、明日は仕事か。あれとこれをやらなきゃ」などと憂鬱な気分になる。仕事に行ったら行ったで「ああ、早く帰らないと家族が機嫌を損ねる」と、またやきもきする。せっかくの金曜でも「ああ、土日が終わればまた仕事か」とため息をつく。

これでは一生、幸福になどなれない。なお、古代ローマの哲学者セネカは著書『人生の短さにおいて』でこのようなことを述べている。

彼らは、夜を願って昼を失い、朝を恐れて夜を失う。

これも、未来のことばかり考えて、現在を疎かにすることを戒める金言だろう。

名言?

女性は速く走るように生まれついていない。女性が逃げだすのは、つかまえてもらうためだ。

なんとなく名言っぽいので、ご紹介しておきます!

.png)