「ソクラテスの弁明」

プラトン

基本情報

初版 BC399年~BC347年

出版社 光文社、岩波書店

難易度 ★★★★☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 216ページ

所要時間 2時間30分

どんな本?

古代ギリシャの哲学者ソクラテスが、裁判の被告の立場から「自分がアテナイで展開してきた哲学対話は何であったか」「何故そのようなことをしたのか」について語った様子を、弟子のプラトン(当時28歳)が記録したもの。

ソクラテスが反対尋問で論理を積み重ねていく様子は見事であり、哲学や論理学に関心のある人にとっては必読の書。約2400年前に書かれたものとは思えないくらい、整然とストーリーが展開する。

著者

プラトン

Plato

BC 427-BC 347

ソクラテスの弟子で、古代ギリシア哲学の最盛期であった前4世紀のアテネ(アテナイ)を代表する哲学者。

シラクサ(シチリア島にあったギリシャの植民地)で理想の政治を実現しようとしたが失敗。アテネに戻ってアカデメイア(Academyの語源)という学園を創設して、幾何学・天文学・哲学等を教えた。

プラトンの思想の中心を為す「イデア論」では、現実世界に存在する物体や概念はすべて影であり、真実在=イデアは天上界にあると考える。

例えば、世の中には完璧な三角形というものは存在しない(仮に鉛筆で紙に三角形を書いたとしても、線を細かく分解していけば全て原子になってしまう。しかし、原子には三角形構造はない)が、人間は三角形がどのようなものか認識できる。よって、三角形の「理想形」のようなものが存在するはず、と主張する。

結果的に善とか美にもイデアがあることになるので、人間はそれを追い求めるべきだという主張に繋がる。

プラトン(とその弟子のアリストテレス)が哲学を一つの学問体系として確立したことを、イギリスの哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」と表現している。

ソクラテスとは

ソクラテス

Socrates

BC 469-BC 399

古代ギリシャの哲学者。同時代の孔子(BC 552 or 551-BC 479)、釈迦(生没年諸説あり)と合わせて「3大聖人」と呼ばれたり、同じギリシャのプラトン、アリストテレスと合わせて「古代ギリシャ3大哲学者」と呼ばれたりする。

人間の自己とは身体ではなく霊魂であり、この霊魂をよい状態に保つことに人間としての幸福が存在するという立場から、善や他の諸価値をロゴス(論理)によって吟味することを試みた。

ソクラテスの友人がデルフォイで「ソクラテス以上の知者はいない」という神託を受けたが、ソクラテスは「神が間違いを言うはずがない」という信念のもと、自分より優れた知者を探す。

しかし、皆、自分は知者であると言うものの、実際大切なことは何も知らない。そこで、同じ無知であれば、無知であることを自覚している自分の方が知者であるとの結論を得る(いわゆる「無知の知」)。

ソクラテスは当時アテナイで影響力のあったソフィストたちに、誰彼となく対話を挑み、自らが無知であることを悟らせようとしたが、その態度は民主政下のアテネの為政者から「国家の神々を崇拝せず、若い人々を惑わす危険な人物」と見なされ、BC399年に民衆裁判所で裁判にかけられることとなった。

本書ではその際の弁明の様子が、弟子のプラトンによって描かれている。

こんな人におすすめ

ギリシャ哲学に触れてみたい人、古代ギリシャで尊ばれた「論理」に関心のある人。

書評

約2400年前に書かれたものということで、相当読みにくいのであろうと思われがちだが、意外にストーリーに一貫性があって読みやすい。ただし、現代の生活に直接的に活かせる教訓は多くない。

\本書は30日間、無料で読めます!/

\専用端末無しで読めます!/

(光文社古典新訳文庫)

※ソクラテスの裁判の様子を、弟子のプラトンが生き生きと描き出す古典の名著!

要約・あらすじ

あらすじ

■デルフォイでソクラテスの友人が受けた「ソクラテス以上の知者はいない」という神託の真偽を確かめるため、ソクラテスはアテナイで政治家・作家・職人等、様々な人間と対話を試みる。

■その過程で、彼らの無知に対する無自覚ぶりと、無知を自覚している自分の優越性に気付く。神託の正しさを確信し、決意と使命感を持ってその活動にのめり込んでいくソクラテスは「賢者である」という評判が広まる一方で、無知を指摘された人々やその関係者からは憎まれるようになった。

■結果、ソクラテスは「アテナイの国家が信じる神々とは異なる神々を信じ、若者を堕落させた」と告発される。

■ソクラテスは裁判で「弁明」するも、一般市民から選ばれた500名(501名とする説もあり)の陪審員はソクラテス有罪の判決を下す。その後、量定を決める投票で死刑が確定する。

ソクラテスの「弁明」

・私はもう70歳。弁論が上手でないので、是非、私が語っていることが真実であるかどうかだけを判断の根拠としてほしい。

・アテナイの人々は、この裁判が始まる前から私を「詭弁を弄する者」として誹謗してきた。まずはその「古い告発者」に対して弁明したい。

・「ソクラテス以上の知者はいない」という神託の真偽を確かめるため、私は政治家、詩人、職人と対話した。彼らは善・正義・勇気といった本当に大切なことを知らず、ただその地位や評判や技量によって、自分こそ知者だと信じている。

・私も大切なことは知らないが、それを知らないということを自覚している点で、他者よりも智慧があると言えるだろう。

・若者は私の真似をして、地位ある人間を論破し、実際には知者でないことをどんどん暴いていった。メンツを傷つけられた人々は私を恨むようになり、今回の告発に繋がったのである。

・次に、今回の裁判で私を告発したメレトス達への弁明だ。彼らはこう言う。「ソクラテスは不正を犯している。若者たちを意図的に堕落させ、かつポリスが信じる神々を信じずに神霊のようなものを信じているからだ」。

・しかし、自分と一緒に過ごす人を意図的に悪くする者はいない。なぜならそうすることで、自分自身が害悪を被ることになるからだ。また、神霊とは神の子であって、神霊を信じているなら、自動的に神を信じることになるのだ。

・仮に皆さんが「ソクラテス、お前は釈放。ただし知の探究などするな」と言っても、私は知を愛し続ける。儲け・評判・名誉ばかり気にして、思慮・真理・善い魂に配慮していないという事実に気付かない無知な皆さんを、私は恥ずかしくないのかと非難し続ける。これは神が私に命じたことだ。

・私は神によってアテナイに与えられ、あなた方一人ひとりに無知を自覚させるために、一日中でも付きまとう珍しい存在である。私を死刑にしたら、こんな珍しい人物を、もう皆さんは見出すことができなくなる。神の掟として、悪い人に善い人は罰せられない。私は死を恐れない。

・私は若者を堕落などさせていない。もし堕落させたなら、その若者やその親族から告発されるだろうが、それが為されないではないか。

・裁判では、家族を登壇させて、お涙頂戴的な演出をする輩もいる。しかし私は知者として、アテナイというポリスに恥をかかせるようなことはしない。

<ここで裁判員の評決により有罪が決まる(有罪280、無罪220)>

※票数は有罪281、無罪220の説もあり

・告発者たちは私の死刑を求刑している。では私は何を申し出ようか(注:当時の裁判制度では、どのような刑罰が適当か、被告自身も対案を提案する仕組みとなっていた)。私は無罪であるから、私に相応しい「罰」は豪華な食事だろうが、仲間の助けもあるので、罰金を申し出ることにする。

<2回目の評決により、死刑が確定する(死刑360、罰金140)>

※票数は有罪361、無罪140の説もあり

※ソクラテスが「食事」という考えられない罰に言及したことから、死刑への投票者が増したものと思われる

・私を有罪にした者達は、汚名と責任を負わされ、仕返しされることになるだろう。私は弁明で敗訴したのではなく、皆さんの恥知らずな心に負けた。皆さんが喜ぶようなことを言う意図がなかったから敗訴したのだ。

・裁判員の皆さん。私の子供や弟子たちが、将来、徳よりも名誉や金銭を優先していたり、大した人物でもないのに本人はそう思うようなことがあったら、是非私があなた方にしたように、厳しく非難してほしい。そのように、仕返ししてほしい。

学びのポイント

※哲学という学問としてのソクラテスの「弁明」には、何百通りもの解釈がありますので、学問的探究は別の機会に譲ります。このサイトでは、ビジネスや日常生活に役立つであろう解釈を紹介していきます。

私は、政治家も詩人も職人も、本当に大切なことは一つも分かっていないということを理解させるために、熱心に対話してきました。彼らは自分を知者だと思っていますが、実際そうではないのです。

それを神の意思に沿って、真実を明らかにしてきましたが、それ故、体面を傷つけられた多くの人から、憎まれるようになってしまったのです。(一部要約)

哲学史上、ソクラテスは「彼に論破された体制派の自己保身のために裁判にかけられて死刑になるが、最後まで真実を主張し続けた大哲人」という、いわば悲劇のヒーローのような扱いを受けている。

事実、ソクラテスは、政治の論理や耳障りの良い弁論が支配する社会や権力に対するアンチテーゼのような存在だった。後の哲人がソクラテスを尊重するのも分かる。

しかし、現実の世界では、正しいだけでは人の理解は得られない。ソクラテスは最後まで自分の流儀を押し通してしまい、陪審員に自分の立場や主張を「理解してもらう」という配慮を一切見せなかった。

「論理で論破する」以外に、政治家・詩人・職人の「無知」を気付かせる方法はなかったのだろうか。ソクラテスは論理に傾倒し過ぎてしまったと言える。

ビジネスの世界でよくやるのは「以前は○○だったのですが、最近では・・・」と相手が間違えているのではなく、環境が変化しただけと言ってみたり、「一般的には○○なのですが、今回のケースに当てはめると・・・」と、これも相手が間違えているのではなく、今回は特殊なのだと言ってみたりすること。ソクラテスにも、もう少しうまいやり方があったのではないか。

「神の意思に沿って」とか「真実を明らかにしたから憎まれているのだ」といったあたりは自意識が強く、中学2年生の主張を聴いているようである。ソクラテスはピュアな人だったということであろうが、現代のビジネス社会には全く不適合だろう。

ヨーロッパ的な探求の態度

私の友人は「ソクラテス以上の知者はいない」という神託を受けましたが、私はこう思案しました。「私は知者ではない。でも神が嘘をつくわけがない」と。

そして長い間、神が一体何をおっしゃっているのか、困惑していました。その後、気が重いながらも、神の意図を巡って探求へと向かったのです。

神託を無条件で正しいとは思わず、矛盾を説明するために論理を駆使する姿は、デカルトの「方法序説」に通ずる。

デカルトは、それまでの「神は無条件で正しい。教会は無条件で正しい。人間は神の啓示なくしては真理に到達できない」という世界観を打ち破り、人間を起点とする思考方法、すなわち、世の中のあらゆることの存在は疑えるが、疑っている自分の存在を否定することはできないという「真理」に到達した。

デカルトの思考方法は極めて論理的で、万人が納得できるが、作中で展開されるソクラテスの主張は詭弁に近いものも多く、まだまだ洗練されていない。

しかし、いずれにしても、「ある命題が真かどうかを、論理を積み重ねて愚直に探求する」という姿勢は古代ギリシャから近代ヨーロッパに脈々と受け継がれている。

一方、日本はどうかと言えば、日本人は元来、理性とか論理的思考といった思索には興味がなかったようで、ギリシャ的な哲学は生まれなかった。また、神が作った人間こそが至高の存在というユダヤ教・キリスト教的な考え方も生まれなかった。

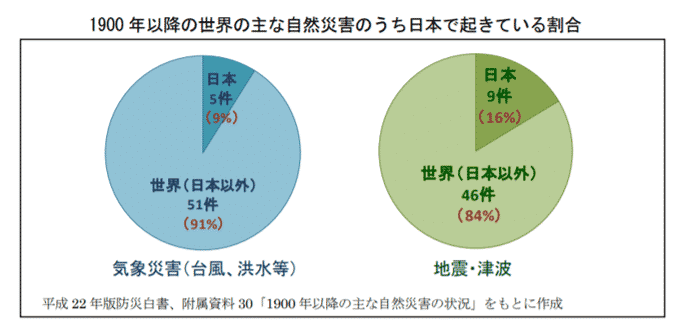

その理由は色々あるだろうし、これ!という正解はないだろうが、日本列島は常に自然災害とともにあったことと無関係ではないように思われる。

台風、地震、津波、火山、土砂、洪水などなど。ギリシャやパレスチナの地に比べると、相対的に自然災害は多く、人間の力ではどうにもならない。被害を受けても、不屈の精神で立ち直らなければならない。

そういう国民が「人間こそが至高の存在」という考え方に至るだろうか。いや、人間も自然の一部であると考えるのが自然ではないか。だからこそ、日本人は唯一無二の完全な存在である神を信じるのではなく、万物に神は宿るというアニミズム的宗教観を持ったと考えられる。

明治期の日本を見た英国人ジョージ・スミスは、以下のようなことを言っている。

これは、どうせ自然には敵わないのだから、難しいことは考えずに、今を楽しく生きようよという日本人の基本的な態度の表れなのかもしれない。

「無知の知」は洋の東西で普遍的

<論語より>

【読み下し】子曰く、由よ、女に之を知るを誨えんか。之を知るは之を知ると為し、知らざるは知らずと為す、是知るなり。

孔子は言った。「由君よ、君に「知る」とは何か、教えよう。知っていることは知っているとし、知らないことは正直に知らないとする。それが真に「知る」ということなのだ。」

<荘子より>

私は「誰もが正しいと認める真理」など知らない。だからといって「真理を知らないということを知っている」かと言われれば、それも知らない。「一切のものを知ることができないか」も知らない。

例えば、人間が美しいと思う女性でも、魚や鳥や鹿が見たらどうなのか。人間が美味しいと思う食べ物も、鹿やムカデや鳥からしたらどうなのか。

全ては相対的なもので、何が真理かなど誰も知らない。私が知っていると思っていることだってもしかしたら知らないのかもしれないし、また逆もそうだ。

ソクラテスが生まれる10年前に亡くなった孔子は、ソクラテスと全く同じ理屈で「無知の知」を示した。

そして、紀元前4世紀頃、老子の思想を継ぎ、道家の思想を発展させた荘子は「世には多様な価値判断がおこなわれ、さまざまな区別・差別があるが、それらはすべて等しい価値を有するものである。だから知っているとか知らないとかいう議論には意味がない」と「無知の知」を更に拡張した。これを「万物斉同」と呼ぶ。

この万物斉同は「同じ無知であれば、無知であることを自覚している自分の方が知者であるとの結論を得る」というソクラテスや孔子を超えているように見える。自分は無知であるという認識は本当に正しいのか、と。

しかし、ソクラテスや孔子の言い分は理解しやすい一方、荘子の言い分は何とも捉えどころがなく、「何かを理解しよう」という意志や意欲は一切ない。それが荘子なのだが、一般に広く理解されたり、日常生活で活用できる考え方かと言われれば、疑問符が付く。ここまでくると、超然とし過ぎていて、もはや言葉遊びの様相とも言えるだろう。

(光文社古典新訳文庫)

※ソクラテスの裁判の様子を、弟子のプラトンが生き生きと描き出す古典の名著!

.png)