「モンゴル帝国の興亡」杉山正明

基本情報

初版 2001年

出版社 講談社現代新書

難易度 ★★★☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 516ページ(上下計)

所要時間 5時間30分

どんな本?

膨張政策を取る国家の「あるある」がふんだんに詰まったモンゴル帝国の歴史を、単なる事実の羅列ではなく、ストーリーとして語る名作。モンゴル以外の歴史を理解するうえでも非常に役に立つ。

歴史を学ぶ上で、ローマ帝国・モンゴル帝国・イギリス帝国の興亡史は避けて通れない分野。モンゴル帝国は、キリスト教国、イスラム教国、中国、そして日本まで相手にしており、「次はどうなるのか!」と先が気になって読み出したら止まらない一冊。

著者が伝えたいこと

モンゴル帝国は13世紀という時代において、陸と海にまたがる壮大な世界支配システムを構築した。

これは歴史上特異なことであるが、その本質を理解するためには、ヨーロッパや中国の視点からモンゴルを眺めるのではなく、モンゴル帝国主体の視点で歴史を見る必要がある。

著者

杉山正明 1952-

京都大学文学部卒業、同大学院単位取得中退。京都大学文学研究科名誉教授。主要研究テーマはモンゴル時代史、中央ユーラシア史。日本におけるモンゴル史研究の第一人者。

こんな人におすすめ

大帝国の栄枯盛衰から、大組織のマネジメントを学びたい人。「日本から世界を見る」視点から脱却したい人。世界史を理解するうえで避けては通れないモンゴル帝国の歴史にチャレンジしたい人。

(講談社現代新書)

※モンゴル帝国の栄枯盛衰から、大組織のマネジメントを学べる一冊!

要約・あらすじ

※本書では、モンゴル帝国の歴史が時系列で語られています。押さえておくべき点は「学びのポイント」をご参照いただくとして、本項では帝国の簡易年表を掲載します。

1206年 テムジンがチンギス=ハン(成吉思汗)の称号を受け、モンゴル帝国が誕生

1215年 金の中都(現在の北京)を占領し、黄河以北を奪取する

1218年 中央アジアの西遼を滅ぼし、イスラム世界と国境を接する

1221年 イスラムの新興勢力であるホラズム・シャー朝を打倒し、インダス川上流の西北インドまで侵入

1234年 金を滅ぼす

1236年 チンギス=ハンの長子ジョチの子バトゥがヨーロッパ遠征に出発

(キエフ公国を滅亡させたほか、ワールシュタットの戦いでドイツ・ポーランドの諸侯連合軍を破る)

1256年 イランのイスマーイール派(イスラム教シーア派の一派)を討つ

1258年 バグダードを攻略し、アッバース朝を滅ぼす

1259年 高麗を屈服させる

1271年 国号を中国風の「元」とする

1274年 元寇(文永の役)

1279年 南宋滅亡

1281年 元寇(弘安の役)

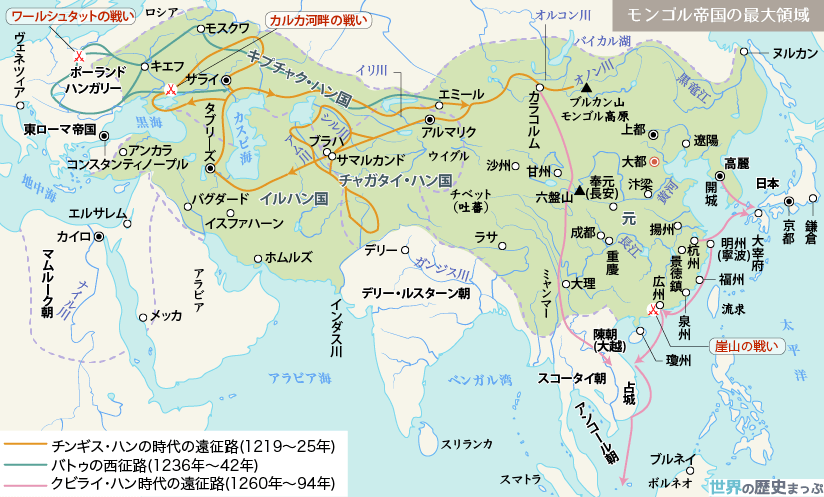

<この頃、モンゴル帝国の最大版図>

1294年 フビライ死去

1305年 モンゴル帝国が5つに分裂

1368年 朱元璋が興した明に中国本土の地を追われる(北元)

1634年 北元滅亡

学びのポイント

「群雄割拠に乗じて外来勢力が征服する」典型パターン

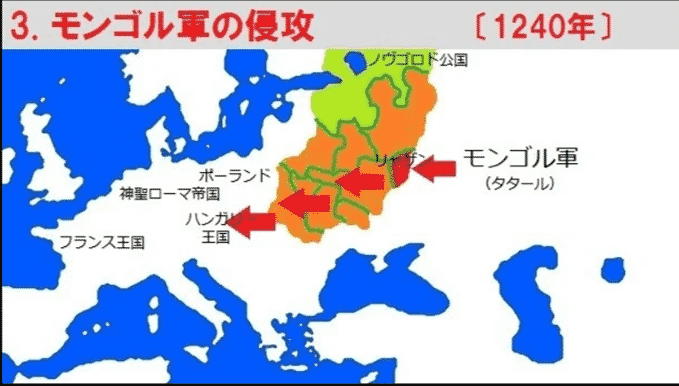

チンギス・ハンの孫であるバトゥが西方遠征を開始したのが1236年。当時、ルーシの地(ウラル山脈の西側、現在のロシア・ウクライナ・ベラルーシのあたり。「ロシア」の語源にもなっている)は、数多くの諸公国に分かれていて、分裂と反目の最中だった。

勢力が分散していると征服は極めて容易であり、モンゴル軍はいとも簡単にルーシの地を獲得した。(趣旨要約)

https://blog.goo.ne.jp/chiyakazuha/e/0f5aebbb9f1f9122367018a0566f7a98より

「内戦や群雄割拠といった勢力の分散に乗じて、外来軍が征服してしまう」というのは、人類の歴史において、頻繁に発生するパターンの一つである。

イスラム勢力の内紛に乗じてイベリア半島を征服したキリスト教勢力(1492年レコンキスタ)、江戸幕府と薩長軍の対立に乗じて影響力を行使しようとしたイギリスとフランス(もちろん日本は「征服」はされていない)などがこれにあたる。

ちなみに、ロシア側は以降のモンゴル支配を「タタールの軛(くびき)」と呼んでいる。ロシアの歴史観では、ロシアはモンゴルのせいで西洋からの隔絶され、ルネサンスや宗教改革、その他の政治的・社会的・経済的な諸改革や科学の発展の恩恵を受けられず、ヨーロッパの中でも後進地域にとどまったとされる。

ロシア人の立ち位置は微妙で興味深い。自分たちを「アジアの国」ではなく「ヨーロッパの一部」と定義していることは明らかで、宗教もロシア正教(キリスト教の一派)だ。

しかし自由・平等・法の支配・民主主義といった西ヨーロッパ諸国に普遍の価値観とは相容れず、イデオロギー面でも軍事面でも対立している。プーチンによる共産党独裁は中国に近く、極めてアジア的である。

モンゴル帝国が、現在のロシアのあり方にも影響を与えている(と思われる)のは、非常に興味深い。

人や組織をマネジメントする適正な単位とは

1206年、チンギス=ハンはモンゴル帝国の軍事兼行政組織として「千戸制」を整備した。

これは従来の血縁的な部族制を再編成したもので、十戸を10集めて百戸、百戸を100集めて千戸とし、それぞれに十戸長、百戸長、千戸長を置いた。また、軍隊でも十人、百人、千人、万人の部隊が編成され、それぞれに長が置かれた。

最小単位が「10」というところに着目したい。何らかのチームなりグループが10人を超えると、とたんに管理や統制が難しくなるというのが一般的だ。恐らく、一人の人間が管理できるのは10人がほぼ限度ということだろう。それを超える場合には重層組織(サブリーダーを置くといったこと)が必要になる。

ちなみに古代中国の軍隊では最小単位は5人で、その長を伍長といった。歴史的に見ても、管理の最小単位は5~10名が適当ということだろう。

また「一人のマネージャーに管理しきれる組織人数」という切り口では、以下のような様々な見解がある。

・ピザ2枚分くらい(5~8名程度)【Amazonのジェフ・ベゾスCEO】

・せいぜい10人、通常は6名程度【ハーバード大心理学部リチャード・ハックマン教授】

・最大12人~15人【ピーター・ドラッカー『マネジメント』】

・最大10人【最近の経営学における「スパン・オブ・コントロール」の考え方】

ピンチをチャンスに変える教皇

1236年から本格化するバトゥ軍の西征で恐怖に陥ったヨーロッパだが、神聖ローマ皇帝とローマ教皇が対照的な対応を取っており、非常に面白い。

教皇には、中央アジアに存在したネストリウス派や、ロシアの正教会を全て取り込み、キリスト教を大統一するというグランドデザインがあった。当然、神聖ローマ皇帝を圧倒するという野心もあったであろう。

こういう時は「やりたいこと」が明確なほうが強いし、一歩先を行ける。ピンチをチャンスにした好例と言える。

背景として、この頃の「皇帝<<<教皇」という力関係がある。1077年には皇帝ハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世に破門されて許しを乞うという「カノッサの屈辱」が起きており、教皇勢は影響力を増した。その後、1096年にウルバヌス2世が十字軍を派遣する。

そして1215年、教皇インノケンティウス3世からは「教皇は太陽、皇帝は月」という言葉が飛び出す。(ちなみに「平家にあらずんば人にあらず」と平時忠が言ったのは1174年頃で、地球の東西で威勢のいい言葉が飛び交っていた)

しかしながら驕る平家は久しからず。その後、教皇は十字軍の失敗もあって求心力を失い、1303年には教皇ボニファティウス8世がフランス国王フィリップ4世に捕らえられるという「アナーニ事件」が起きる。

「ピンチをチャンスに」という考え方は仕事でも一般化できる。何らかのリスク対応にあたっては、目をそらさずに、自ら進んで中に入っていくことが大切で、冷静にしかるべき手を打ち、さらに求心力を増せればベストである。

キリスト教徒の傲慢さよ

そのローマ教皇インノケンティウス4世は、モンゴル軍の脅威に対して「モンゴルをキリスト教化してしまえばよい」と考えて、書簡を送る。

その内容は、大上段にキリスト教の教えを説き、侵略と破壊を諫め、キリスト教による平和の道を勧める自信に満ち溢れたものだった。

本当にヨーロッパ人の身勝手さは目を覆うばかりである。侵略と破壊を諫めていた当の本人たちが、15世紀以降になるとアメリカ大陸やアフリカ大陸で侵略と破壊の限りを尽くすのであるから。

「敵に自分たちの考え方を与えてあげればよい」というのも、スーパー上から目線である。ヨーロッパ人の偽善と欺瞞に満ちた振る舞いは記憶されるべきだろう。

しかし、それこそが、国際社会では必要な能力であって、そこには正義も何もない。外交とはパワーゲームであるということを、冷静に認識しなければいけない。

一方、歴史的評価は色々あれど、日本も「大東亜共栄圏(Wikiへ)」とか「八紘一宇(Wikiへ)」などと、対欧米を意識しつつ、アジアの盟主を目指したこともあった。日本人としては、単に収奪の限りを尽くした欧米型植民地主義とは異なるものであったと主張したいところだが。

ちなみにモンゴル国王(当時はグユク)から教皇への返書には「モンゴルに臣従せよ。神の力にて、日の昇るところより、日の没するところまで、すべての地は我らに授けられたり」と書いてあった。皆、自分中心で自信過剰である。

世襲制の是非と限界

帝国が安定期に入った1264年ごろ、帝国内には大きく5つの政治勢力(フビライ、東方三王家、チャガタイ家、ジョチ家、フレグ・ウルス)があり、それぞれは血縁で結ばれていた。

その後、破竹の勢いを誇ったモンゴル帝国も、没落の時を迎えることになる。カリスマと実力を備えたクビライ=ハンの没後は、歴史の「あるある」と言える内紛に終始していく。

内紛の結果、カアンの権威は落ち、軍事・政治の実力を握る地域軍の長が群雄割拠することになる。残念ながらモンゴル帝国では、帝国を再統一する人材は現れなかった。(趣旨要約)

「統一→独立→拡大→内紛→没落」というサイクルは歴史上、しばしば現れる。特に「内紛」は、もちろん実力同士のぶつかり合いもあるが(信長vs光秀など)、後継ぎ争いに起因することが多く、モンゴルもそうであった。

普通に考えると、このような血縁による連邦制をとる帝国は長続きしない。必ず世継ぎ問題だの、各勢力間での小競り合いなどが発生する。それを超える強力な中央政府を持つか、ある程度の自治を認めていくかしか方法がないし、そもそも「世襲」という仕組みは維持が難しい。

国の発展という観点で見ても、現在の先進国に世襲制の国はない(もちろん、イギリス王室や日本の皇室といった実際の政治権力を持たない世襲の仕組みは存在する)。

ヨーロッパは世襲の貴族制が様々な戦争を産み出してきた歴史を持っている。「継承戦争」と名の付く戦争だけでも、やたらとたくさんある。

例)1667–1668 ネーデルラント継承戦争、1701–1713 スペイン継承戦争、1733–1738 ポーランド継承戦争、1740–1748 オーストリア継承戦争、1778–1779 バイエルン継承戦争

支配階級一族の部分最適か、国民の全体最適かを比較すれば、後者のほうがパフォーマンスが良くなるということだろう。

これは、特定の一族が優秀な人材を輩出し続けるということが確率論的にあり得ないことから、当然である。その意味では、世襲議員の多い日本のパフォーマンスは他国より低いのかもしれない。

そうなると、いわゆる「同族経営」にも限界があるということか。中小企業やクリニックといった業態であればいざ知らず、大企業では難しいのかもしれない。トヨタのような例外があるので、一概には言いにくいが。

組織の成長段階と求められる人材像

クビライ=ハンが大カーンとなった1260年は、モンゴル帝国成立からおよそ60年が経っており、強引に征服・拡大を押し進める時代から、統治・経営の時代へと移っていた。

1279年に最大版図を迎えるまでは良かったが、その後の統治・経営はうまくいかず、結果として帝国は5つの国に分裂していくことになる。(趣旨要約)

拡大の時代から統治・経営の時代にどう着地するか、という問題は歴史では普遍的なテーマである。

例えばスペイン・ポルトガルは凄まじい勢いで南アメリカ大陸を侵略・征服し、植民地経営に乗り出すが、統治・経営の面では北アメリカのアングロ・サクソン系に遠く及ばなかった(逆に言えば、北アメリカのアングロ・サクソン系移民は、統治・経営の仕組み作りがうまかったということになる)。

これは企業においても同様で、急激にフランチャイズ展開した「いきなり!ステーキ」は数年で飽和状態となり、苦戦を強いられることになる。一方、同じく急拡大したスターバックスは、今のところ衰えを知らない。店舗戦略、人材育成戦略、マーケティング等の差異なのだろう。

拡大期に求められる人材と、統治・経営期に求められる人材も、自然と異なってくるはずである。

前者は創造的なリスクテイカー、後者は官僚的なリスクマネージャーが向く。日本では労働市場の流動性が低いので、安定期に入った企業にまだリスクテイカーがいたり、その逆があったりすることも多いだろう。これは人材のミスマッチであって、国際競争力を削いでいる原因の一つになっていると思われる。

中国に対する正しい戦略とは

モンゴル騎馬隊は乾燥した高原では高い機動力を武器に、驚異のパフォーマンスを発揮する。しかし、クビライは南宋を相手にする際には、夏の暑さや河川の多さに着目し、漢人歩兵部隊を組織した。これによりモンゴル帝国はその最大版図を実現する。

しかし、モンゴルはそれに飽き足らず、海洋に進出しようとする。日本侵攻の際には、高麗に船を建造させ、兵も拠出させたが、結果は惨敗だった。ランドパワーがシーパワーになろうとして失敗した事例と言える。(趣旨要約)

米国海軍の将校であったアルフレッド・マハンは、その著書「海上権力史論」等において「大陸国家(ランドパワー)であることと海洋国家(シーパワー)であることは両立し得ない」と唱えた(詳しくは「地政学」を学びましょう!)。

確かに、大陸国家モンゴルは海洋国家にはなれなかった。日本は元来海洋国家だが、朝鮮半島を足掛かりに満州国に出て行って大失敗する。

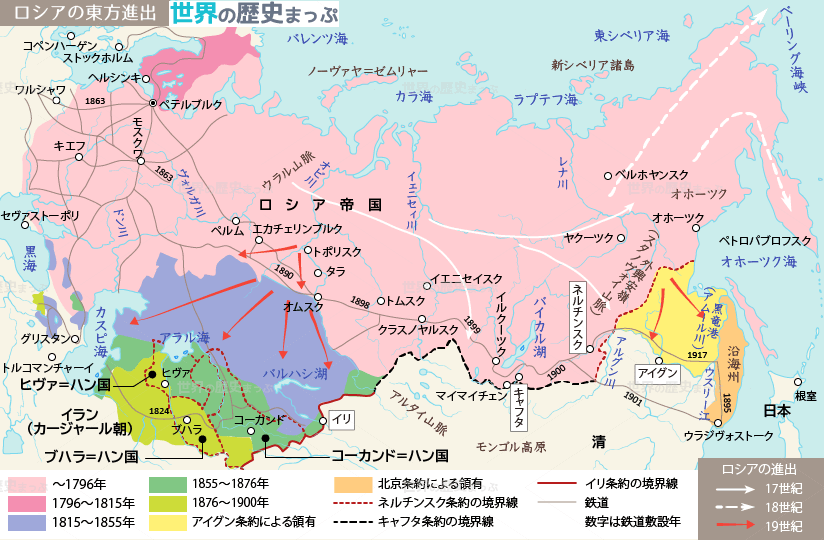

元来大陸国家のロシアは海洋国家になりたくてなりたくて仕方のない国。不凍港を求めて、19世紀末には清朝の弱体化に乗じて沿海州にウラジオストック(ロシア語で「東方を支配せよ」の意味)を建設。その後、朝鮮半島にまで南下するが、日露戦争で日本に敗れて海洋国家にはなれなかった。

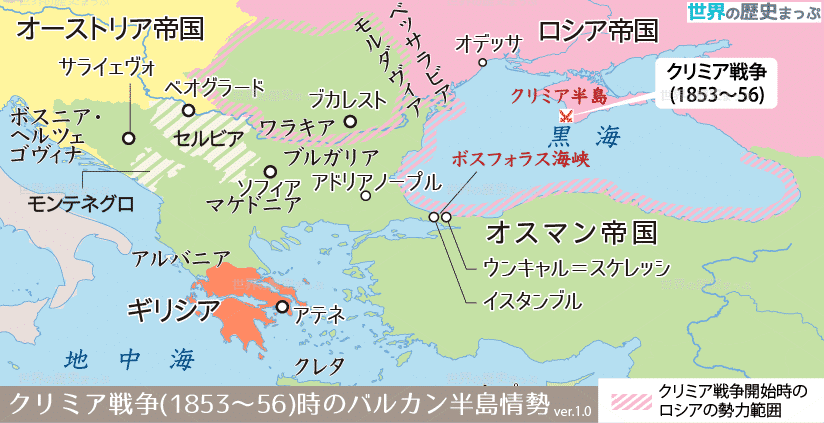

1853年に始まるクリミア戦争での奮闘も、2014年のクリミア半島への侵攻も、どちらもセヴァストポリという黒海にある不凍港を確保するための行動であったと言える。

その他にも、ロシアと同じく元来の大陸国家である独仏は、海軍力が物をいう植民地争奪戦において海洋国家イギリスの後塵を拝した。たしかにマハンの言うことは正しい。

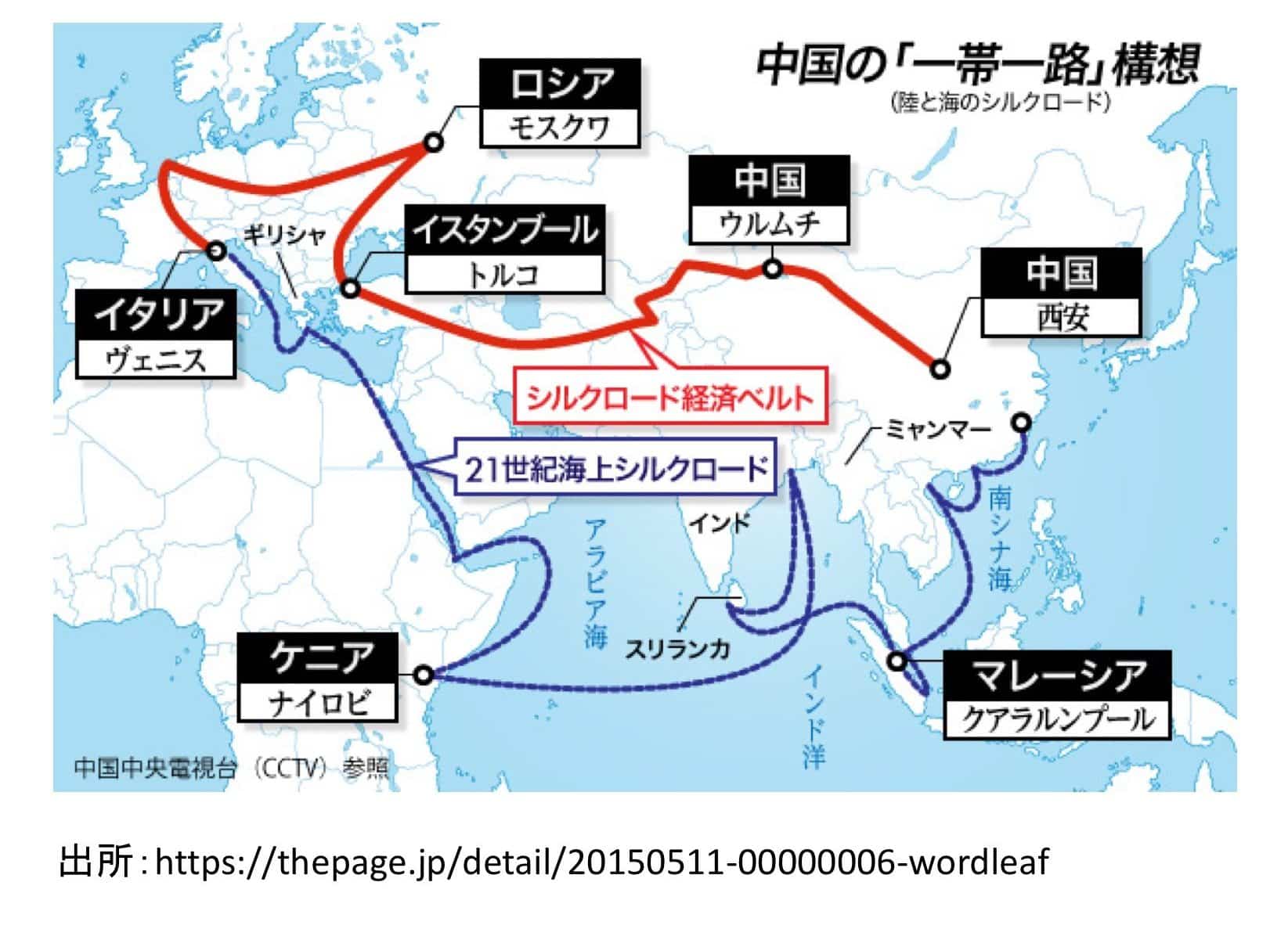

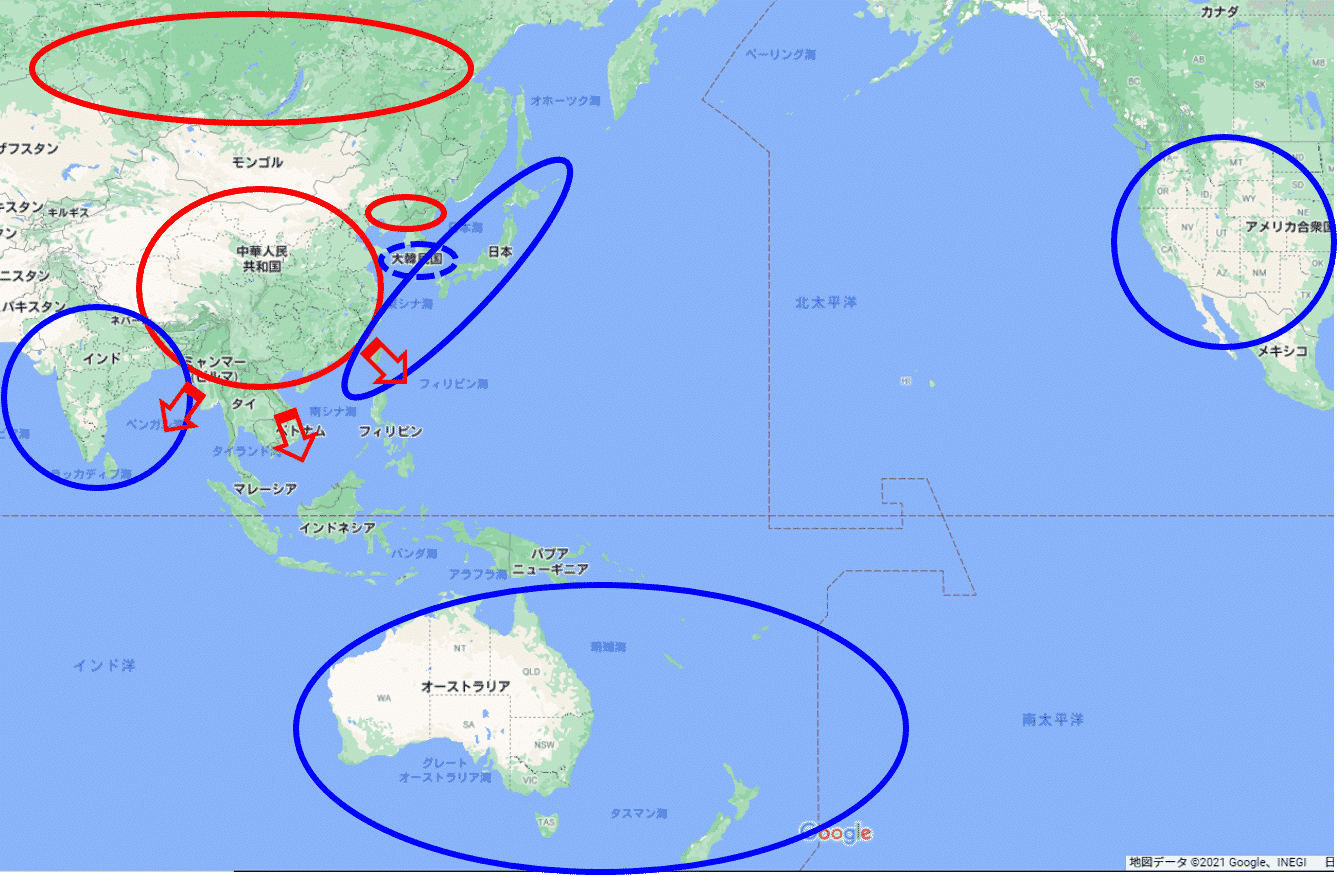

だとすれば、今の東アジア情勢はどう見ればよいか。中国の「一帯一路」は、明らかに大陸国家と海洋国家の二兎を追う政策である。

インドをインド洋・ベンガル湾・ヒマラヤ山脈に囲まれた「島」と見れば、

海洋国家 アメリカ・日本・台湾・インド・オーストラリア・ニュージーランド

VS

大陸国家 中国・ロシア・朝鮮半島

という大きな構図が見えてくる。

たまたまなのか、構造的なのかはよく分からないが、海洋国家=民主主義国家、大陸国家=共産・社会主義国家、という構図ともきっちり重なる(韓国は民主主義国家だが、近年では中国・北朝鮮に近づこうとしている。これは地政学的にはあり得る方向だ)。

日本の基本戦略としては、中国を海洋国家(シーパワー)にしないために、アメリカや台湾などと協調していく他、ないのであろう。まず太平洋を中国の海にしない、そしてインド洋も中国の海にしない、ということだ。

話を中国に戻すと、中国は歴史的にランドパワー(華北政権)とシーパワー(華南政権)とが互いに覇権を争っていたと言える。ランドパワーの代表はモンゴル(元)であり清。シーパワーの代表は南宋だったり、鄭和の大遠征があった明だったり。

その意味では、中国はランドパワーとシーパワーのハイブリッド国家とも言えるのかもしれない。何とも奥深く、恐ろしい国である。

直接統治か間接統治か

モンゴル軍は南宋を破った後も略奪・破壊をせず、呂文煥(りょぶんか)をはじめとする南宋軍人をそのままモンゴル軍の要職に付けた。これは一般的な帝国の領土拡大政策の中では珍しい。

モンゴル高原と中原地域では地理的特性も気候も異なることを考慮し、「間接統治」を行ったという点で、クビライには大帝国の長たる柔軟性・戦略性が備わっていたと言ってよい。

南宋の軍人も、権力争いに終始する中央政府より、能力と実績だけで純粋に評価・登用するモンゴルに傾倒するようになった。

かの大英帝国も、インド支配に見られるように、遠隔地においては間接統治を基本とした。一方、日本は朝鮮半島をほぼ「直接」統治しようとし、現在にまで禍根を残している。

間接統治と直接統治のどちらが良いかという問題は一筋縄ではいかないが、本国と同じような統治が機能するかどうかを冷静に判断する必要があるだろう。

英国とインドは分かりやすく、地理的にも文化的にも明確に異なっている。しかし日本と朝鮮には共通点も多い。朝鮮を日本内地と同じように統治し、朝鮮人を「臣民」とした当時の日本政府の判断も分からないでもない。

しかし、前項で見た通り、朝鮮は本来的に大陸国家あるいは大陸国家の強い影響下にある国家と見るべきであって、明確に日本とは地政学的戦略を異にする存在である。そこを見誤ってはいけない。

ちなみにその韓国は、公式に「南北統一を目指す」と言っている。

文在寅元大統領

※2019年8月の演説で「2045年までに南北統一を目指す」「我々が日本を乗り越え、東アジアを協力の道へと導く」と発言

ここに「地理的条件」を活用した韓国の戦略が見え隠れする。米中に挟まれた統一朝鮮が、独立した第三勢力として伍していくことは考えにくい。当然ながら事大主義でロシア・中国側か、アメリカ・日本側に付くことになり、統一朝鮮としてはここで握るキャスティングボートを力の源泉とするつもりだろう。しかも、統一朝鮮は核保有国だ。

そうなれば、統一朝鮮は今の韓国より扱いにくく、厄介な存在になり、日本の国益は著しく損なわれる。今でも、慰安婦問題や徴用工問題、レーダー照射にGSOMIA破棄(結局撤回)と日韓関係には問題が山積みだ。

ならば、日本の長期戦略としては、南北統一を阻む工作を続けつつ、「日米豪印台」というシーパワー連合で中国と対峙し、韓国の短期的な「妄動」は無視する、というのが正しい態度ではないだろうか。

中国やロシアにとっても、朝鮮半島が統一され、今より交渉力を増すことは避けたいはずだ。ここにおいて、北朝鮮・韓国以外の全ての国の利害は「朝鮮半島は分断させておく」ことで一致する。それが国際政治のリアリズムではないだろうか。

人事部長のつぶやき

源義経=チンギス・ハン?

チンギス・ハンの出自には謎の部分も多い。歴史ミステリの中には「源義経=チンギス・ハン説」というものもあり、平泉で死んだとされている義経が、実は死なずに生き延びて、蝦夷へ逃げて海を渡り、チンギスハンとしてモンゴル帝国を築いたのだという。

確かに二人の生きた時代は重なるし、両者の紋章は同じ「笹竜胆」というような、もっともらしい傍証はあるものの、、、

左が笹竜胆紋。右がモンゴル人が兜につけるという紋章

(出典:佐々木勝三、大町北造、横田正二『義経伝説の謎』勁文社)

やっぱりファンタジーなのでしょうねえ

「モンゴルとは何者なのか」という噂

モンゴル軍がペルシャ地域やバクダートまで進出してくると、ヨーロッパには全く異なる2種類の噂が広まった。ヨーロッパ人による東方への関心がうかがえて面白い。

「東方にネストリウス派キリスト教の王国がある。王の名はプレスター・ジョン(司祭ヨハネ)。彼はペルシャのムスリムと戦い、エルサレムに向かおうとしている」という噂で、十字軍遠征でイスラム軍と戦うヨーロッパ勢にとっては飛びつきたくもなっただろう。

歴史的には、1141年に「西遼(カラ・キタイ)」という国がサマルカンドでセルジュク朝トルコを打ち破っている。当時セルジュク朝はペルシャを支配下に置いていたし、西遼の軍隊にはネストリウス派教徒もおそらくいたので、根も葉もない噂というわけではなさそうだ(唐の時代にネストリウス派は中国にも伝わっていた)。

「ルーシ地域のキリスト教国を蹂躙した勢力があり、彼らは自分自身をタルタルと呼んでいる」という噂。

もともと突厥(とっけつ)という国が、モンゴル高原の東北で遊牧していた諸部族を総称してタタールと呼んでいた。このタタールはモンゴル帝国の一員となり、ヨーロッパ遠征に従軍したため、ヨーロッパ人はギリシャ神話に登場する地獄の神「タルタロス」とかけて、「モンゴル軍は地獄の民」という認識が広まった。

※マヨネーズをベースに、玉ねぎ・パセリ等の香味野菜とゆで卵を刻んで混ぜた「タルタルソース」は(諸説あるが)タルタル人が馬肉を香味野菜と和えて細かく刻んで食べていたことに由来すると言われている。

現代ならISに勝てるかも

史実として、モンゴル帝国はイスラム教のシーア派・スンニ派をともに打ち破っている。シーア派の分派であるイスマーイール派のまた分派である「暗殺教団」は、イスラム世界では最強と言われていたにもかかわらず、1256年に居城であるアラムートを落とされて滅亡している。

※ちなみに、彼らが秘密の城塞で大麻(Hashish)を使って若者を暗殺者に仕立て上げていたことから、ヨーロッパでは暗殺を意味するAssassinという言葉が生まれたという。

また、それに続いてスンナ派は1258年にバグダードを落とされ、アッバース朝のカリフが殺害されている。

モンゴルは、イスラム、中国、ヨーロッパ、そして日本も相手に戦っていたわけである。今の世界に置き換えたらえらいことに、、、最強の国であるアメリカでも、こんなに多数を相手にすることは不能でしょう。

モンゴル帝国、おそるべし!

英雄、色を好む(好み過ぎ)

ちなみにチンギス=ハンの直系の子孫は世界に1,600万人いると言われている(詳細記事はこちら)。

英レイセスター大学のマーク・ジョブリング教授らの遺伝学研究チームが「Nature」で発表した論文では、DNAを分析すると、現在のアジア人男性の約4割が、チンギス・ハンを含む11人の”偉大な父”のいずれかの血脈を受け継いでいるという。

権力を振りかざし、色々な女性と関係したのだろうなあ。。。一説には、子供の数は100名を超えるとか。まさに、英雄、色を好む。まあ、征服欲の強さも性欲の強さも、どちらも男性ホルモンが影響していそうだから、英雄だから色を好むとも言えるし、色を好むから英雄になれるとも言えそうである。

現代の倫理観ではとても考えられませんが、、、

モンゴルの平和

13~14世紀のユーラシア大陸は、モンゴル帝国の圧倒的な覇権により、それまでの時代に比べて相対的に平和が保たれた。これを「パクス・モンゴリカ」とか「パクス・タタリカ」と言うことがある。

これはもともと、18世紀のイギリスの学者エドワード・ギボンが「ローマ帝国衰亡史」のなかで五賢帝の時代を「人類史上もっとも幸福な時代」と評し、それをラテン語で「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼んだことから、他の時代の似たような状況にも援用されることになった。

他には、19世紀中ごろ~20世紀の「パクス・ブリタニカ」、現代の「パクス・アメリカーナ」などの用法がある。

20世紀は「パクス・ジャパニカ」にはなりませんでしたね

属国の悲哀

モンゴルの属国となった高麗は、国王が必ずクビライ家の息女と結婚することとなり、その子が次の王となった。血統の面でも、徐々にモンゴル化していったということである。

血統が入り乱れるという現象は、大陸国家や半島国家では当たり前だし、ヨーロッパでは貴族同士の婚姻が一般的なので海洋国家であるイギリスでも起こり得たが、我々日本人からはなかなか想像しにくい。

日本で比定すれば、皇太子妃を必ずアメリカや中国から迎える。。。高麗に課せられていたのはこういうことである。これには何とも言えない違和感が(個人的に)あります。

ちなみに2002年のサッカーワールドカップ日韓大会のとき、当時の天皇陛下が、桓武天皇の母が百済王室に連なるという話をされたところ、韓国マスコミは「日王が百済王室の末であると認めた」と曲解しましたが、父である光仁天皇の側室が百済王家の子孫だった、というのが史実です。

(講談社現代新書)

※モンゴル帝国の栄枯盛衰から、大組織のマネジメントを学べる一冊!

.png)