「人生論」トルストイ

基本情報

初版 1887年

出版社 新潮文庫等

難易度 ★★★★☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 211ページ

所要時間 2時間30分

どんな本?

ロシアの文豪トルストイが、人間が生きる意味を「幸福への志向」と定義した晩年の書。動物的自我を否定し、愛という人間固有の理性的活動で周囲を愛することにしか、人が生きる意味は無いとする。

「理性の力で幸福になる」という、極めてヨーロッパ的な考え方を学ぶ上でも最適な一冊。普段忙しく、心がなんだか乾いているなと思う人に特におすすめ。

著者が伝えたいこと

科学は人間を自然の一部と位置付けたがる。その方が説明が簡単だからだ。しかし、結局この世は人間の視点でしか認識できないのだから、理性を中心に据えてどう生きるかを考えるべきである。

例えば、私の生命は、種の保存や生存競争といった外部からの科学的観察で認識されるのではなく、私自身が自らの内に「幸福への志向」を感じていることから自ら主体的に認識すべきものだ。

人間が動物のように一時の快楽を追い求めたり、そのために争ったり、或いは死を恐れたりしていては、全く幸福にはなれない。人間は時間と空間を超えた理性的意識に従って、自分を愛し、他者を愛し、自分以外のすべての幸福を願う事で、真の幸福を得ることができる。

そうすれば、穴の開いた酒樽を満たそうとする徒労(プラトンによる快楽の比喩)は終わり、他者との闘争は止み、死への恐怖は永遠の生へと変わる。

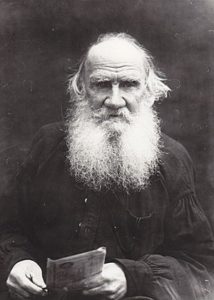

著者

レフ・トルストイ

Lev Tolstoy

1828 – 1910

帝政ロシアの小説家、思想家で、ドストエフスキー、ツルゲーネフと並び、19世紀ロシア文学を代表する文豪。

裕福な伯爵家の子として生まれる。大学中退後は放蕩生活を送るが、1853年のクリミア戦争では将校として従軍し、セヴァストポリで激戦の中に身をおく。これが、のちの非暴力主義の素地となった。

退役後、ツルゲーネフらを擁するペテルブルクの文壇に温かく迎えられ、『戦争と平和』(1864-69)、『アンナ・カレーニナ』(1873-77)といった代表作を世に送り出す。

晩年は人生の無意味さに苦しみ、思想家・説教者として活動するようになった。本書『人生論』も、その時期の作品。

こんな人におすすめ

キリスト教的隣人愛について知りたい人、日々の人生に何となく満足できない人、死生観について関心のある人。

要約・あらすじ

■この世は人間の視点でしか認識できないのだから、理性を中心に据えてどう生きるかを考えるべきである。人間は、①動物的自己を従属させる理性、②理性的なものに従う動物的自己、③動物的なものに従う物質という3種類で世界を認識している。

■人間は理性的存在なのであるから、幸福は快楽や財産といった動物的要素からは得られない。それにもかかわらず、何と自分一人だけが幸せになろうとし、周囲に自分を愛するよう願う動物的人間の多いことか。

■人間の真の生命は、時間と空間、生と死、自分と他人という動物的・物質的要素にかかわりなく、全てを超越した理性に従って、幸福を志向することである。それは、あらゆる人間が自分自身と他人を愛し、他人の幸福のために生きるような状態であり、人間は動物的自己への執着を克服することで、①人間関係の醜い争い、②快楽への飽くなき欲求、③死の恐怖を乗り越えられる。

■人は動物的欲求が満たされないことに絶望する一方、理性的に生きることには意味を見出しにくい。その矛盾を解消するのは、自殺ではなく、愛である。自分の幸福に対する志向を、他の存在の幸福に対する志向に置き換えると、その人の生命は、それまでの不合理と不幸に代わって、理性的で幸福なものになる。

■生命の法則を実行し、動物的自己を理性に従属させ、愛の力を発揮した人はだれでも、自己の肉体的生存の消失後も他の人々のうちに生き、影響を与え続ける。死などないのだ。例えばキリストがそうだ。

学びのポイント

自分の幸福が全ての前提

人は自分のために生きるべきだろうか?だが、自分の個人的な生命は悪であり、無意味ではないのか。家族のために生きるべきだろうか?共同体のためにか?いっそ祖国か、人類のためにか?

しかし、自分個人の生命が不幸で無意味だとすれば、あらゆる他の人間個人の生命も同じように無意味なわけだから、そんな無意味で不合理な個人を数限りなく寄せ集めてみたところで、一つの幸福な理性的な生命をも作ることになるまい。

トルストイは本書で「利他的であることが、自らの幸福につながる」と主張するが、その前提としてこの箇所では「何はさておき、まず自分自身が幸福でなければならない」と述べている。

自分の人生が無意味で取るに足らぬものであるならば、自分以外の人の人生も無意味で取るに足らぬものになる。そして、その集合体であるこの世は全て無意味ということになる。

この「まず自分を愛さなければ、他の人を愛することはできない」というテーマは古今東西、様々な人に論じられており、例えば古代ギリシャのアリストテレスは著書『二コマコス倫理学』の中で、以下のような趣旨のことを述べている。

自分すら愛せない者に、他人を愛することはできないということだ。

善き人は自分自身の存在が善であるから、自分自身を愛している。そして、自分に対するように友人にも対する。だから友人も愛せるのである。

また、ドイツの精神分析学者エーリッヒ・フロムは、著書『愛するということ』で以下のように述べている。

聖書に表現されている「汝のごとく汝の隣人を愛せ」という考え方の裏にあるのは、自分自身の個性を尊重し、自分自身を愛し、理解することは、他人を尊重し、愛し、理解することとは切り離せないという考えである。

自分自身を愛することと他人を愛することとは、不可分の関係にあるのだ。

幸福論の分類

生存と繁殖という動物的な作業のみを生命の仕事であるとする科学的欺瞞や、現世の仕事は来世の生命のための準備作業であると現在の生命を否定するような宗教的欺瞞に気付かなくてはならない。

一方、人間の理性は理性で、幸福で意味のある人生を求めつつ、同時に苦悩や虚無感に襲われたりもする。

「生きろ」と命じられつつ「不可能だ」と告知される分裂状態の中で、私は引き裂かれ、孤独と不安の中に落ちていくのだ。

趣旨要約

ここでは人間にとっての「幸福」を定義付けようとしている。この種の議論は広く行われていて、以下4つを典型的な分類とすれば、トルストイは①と④を棄却して、②を採用するということになる。

| ①利己的遺伝子説 | ②理性万能論 | ③仏教 | ④新興宗教 |

| 幸せになどなれない | 幸せは自分で決める | 幸せを追わない | 現世は来世のため |

②理性万能論

③仏教

④新興宗教

現世を生きる意味など一切ない。現世は来世を幸せに生きるための準備をする場所だ。だから現世ではたくさん徳を積んでおくのがいい。そう、この壺を買いなさい。

欧米的な理性至上主義

あらゆる人間が一番先に、何よりも確実に知ることができ、知ってもいるのは、自分の目指している幸福である。

それから同じくらい確実に人は、その幸福を示してくれる理性を知り、さらにその理性に従属している自己の動物的なものを知り、そのあとで空間と時間の中で目に映ずる他のすべての現象を、これはもはや知るのではなく、見るのである。

トルストイは極端な「人間(理性)中心主義者」である。この源流を辿れば、「この世に確かなものは一つもないが、それを疑っている自分の理性だけは疑えない」としたデカルトに行きつくだろう。

デカルト以前でも、ヨーロッパでは唯一絶対の神があらゆるものを創造したのであって、旧約聖書の創世記では「産めよ、増えよ、地に満ちて、これを従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うあらゆる生き物を治めよ。」と神が人間に命じている。つまり、神が、そして人間がこの世の中心である。

一方、アジアではどうか。仏教にしても儒教にしても神道にしても、全てを超越する「神」という存在は設定されていないし、神がいたとしても、基本的に多神教である。

そして日本は古来から「八百万の神」の国、つまり万物に神は宿ると信じてきた。これは、地震・津波・火山・台風と自然災害のオンパレードで、自然を畏怖する感覚を持つ日本人は、自然自体が神であって、それらを超越する存在は信じられなかったのかもしれない。いずれにしても、人間は自然の一部であって、間違っても世界の中心などではない。

このあたりの違いが、日本人から「理性中心主義」が出てこなかった理由なのであろう。

キリスト教の説く隣人愛

(理性に従って幸福を志向するとは)あらゆる存在が他人の幸福のために生き、おのれ自身よりも他の存在を愛するような状態である。

これはまさしくキリスト教の説く「隣人愛」そのものである。『マタイによる福音書』は「何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ」と解説する。

この、いわゆる「黄金律」は、著名な自己啓発本には必ずと言っていいほど登場する。そしてこの教えは、キリスト教だけでなく、他の主要宗教でも説かれている。

「己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ」

論語(儒教)

「人が他人からしてもらいたくないと思ういかなることも他人にしてはいけない」

マハーバーラタ(ヒンズー教)

また、仏教ではこの教えは明示されていないが、根本として人間には「私」や「あなた」と区別する意味がなく、皆、精神共同体の一員であるという教えがある。

つまり、他人がしてほしくないことをすることは、自分を傷つけることになるという教えとは整合的と言える。しかし、キリスト教の「愛」が、様々な悲劇を生んできたことを忘れてはいけない。

この「隣人愛」があれば、欧米列強による世界の植民地化や奴隷貿易等もなかったはずだが、こともあろうに、スペインやポルトガルは、劣等民族に理性の光を与えるという仮面をかぶり、まず宣教師を送り込んで実情を把握したうえで、アメリカ大陸やアジアで略奪の限りを尽くした。

ちなみに、スペインによるアメリカ大陸での原住民虐殺の様子を、宣教師ラス・カサスはその著書「インディアスの破壊についての簡潔な報告」でこんな風に書いている。

原住民は謙虚で辛抱強く、また、温厚で口数の少ない人たちで、諍いや騒動を起こすこともなく、喧嘩や争いもしない。そればかりか、彼らは怨みや憎しみや復讐心すら抱かない。

しかしスペイン人たちは、誰が(原住民を)一太刀で真二つに斬れるかとか、誰が一撃のもとに首を斬り落とせるかとか、内臓を破裂させることができるかとか言って賭をした。彼らは母親から乳飲み子を奪い、その子の足をつかんで岩に頭を叩きつけたりした。

島には約300万人の原住民が暮らしていたが、今では僅か200人ぐらいしか生き残っていない。

この他にも、生きたまま火あぶりにしたとか、逃げ込むインディオを猟犬に襲わせて八つ裂きにしたとか、筆舌しがたい横暴ぶりを報告している。

これが「無償の隣人愛」を説くキリスト教徒のやることか。キリスト教が「偽善の宗教」と呼ばれてしまう一因である。

愛の定義

愛とは、ふつう想像されているような、理性をくもらせる愛の衝動ではなく、動物的自己よりも他の存在を好ましく思う感情である。

愛を実践するには、まず個我の幸福を否定し、次に自分の生命の幸福のために他人から奪っている余分なものを返し、最後に自分の前にある愛に自己の生存を捧げることが必要だ。

これがトルストイによる愛の定義である。愛の定義は古今東西、千差万別で、愛に関する本としてもっとも名高いエーリッヒ・フロム著『愛するということ』では、以下のように定義されている。

愛とは、愛する者を能動的に尊重し、その生命と成長を気にかけることである。この積極的な配慮のないところに愛はない。

また、愛とは、特定の人間に対する関係ではなく、世界全体に対して人がどう関わるかを決定する態度や方向性のことである。

ちなみに、精神分析学の祖であるジークムント・フロイトは愛を「性欲の発露そのもの」と、にべもなく定義している。方向性は全く異なるが、トルストイやフロムは理性的な愛、フロイトは動物的な愛を指していると理解すべきだろう。

トルストイの死生観(理性万能主義)

・人間の生命の本質は理性的な愛であり、周囲に対する奉仕であり、そこから得られる幸福の追求である。動物的な快楽への欲求は、人間に幸福をもたらさない。

・また、動物的な生死は、生命の無限の運動の一部分でしかない。世界は遥か以前から存在し、その影響を受けて自分が生まれる。その自分は周囲に対して奉仕し、やがて死を迎える。しかし、自分の愛は周囲に記憶され、その後の世界に影響を与え続ける。キリストがよい例だ。

・我々が生きているのは、自分の動物的欲求を満たすためではなく、生命の仕事(=愛の実践)を行うためだ。だから死を恐れる必要はない。自分の生命の仕事が終わったというだけだ。

・なぜ、ある者が特定の自我を持ち、他の者はまた別の自我を持って生まれて来るのかは分からない。自分が現在の形で生を受けた原因も、死後に理性的な世界の中でどう生き続けるのかも分からない。なぜ、ある人は短く生き、ある人は長く生きるかも分からない。

・しかし、生命の幸福を達成するために、今ここで動物的自己を理性に従わせる必要があることだけは明確だ。理性だけは、過去から未来まで確実に存在するのだから。自己の法則に従って生きる人間にとっては、死も苦しみもないのである。

趣旨要約

人は形を変えてこの世に何度でも生まれ変わってくるとする「輪廻転生」とも、人は終末に審判されて天国か地獄に行くという一神教的終末観とも異なる、トルストイの理性万能主義に基づく死生観である。

これを突き詰めていくと、人間は自分自身であることに意味を持たないという、没個性論に辿り着き、それは何らかの原理主義を生みかねない。「死後も何らかの意味で自分の生は意味を持つ」という考え方は、今を生きる力を与えるが、同時にイスラム原理主義の自爆テロや、旧日本軍の神風特攻隊のような思想を生みかねない。

加えて、トルストイの言うことは、何らかの理由で理性を持たない人間には適用できない。考える力を失ったり、病気に苦しむような人、つまり野に咲く花のようにただ「無償に」存在している人も、大きな立場からみたら存在理由があるに違いない。もし彼らの存在意義を問題にするなら、人類全体、動植物全体、宇宙全体の存在意義も同時に問われなければいけないのではないか。

後半の議論については、神谷美恵子著『生きがいについて』に詳しいので、関心のある方には、一読をお薦めしたい。

人事部長のつぶやき

結局、理性の根源も動物的な働きにすぎない

動植物や物質の存在を支配する法則の研究は、人間の生命の法則を解明するのに有益であるばかりか、必要ですらある。

ただしそれは、理性の法則の解明を目的としている場合に限るのである。

トルストイは、人間の理性>人間の動物的要素>動植物>その他物質、という順で、世界の中心に人間の理性を置いた。

しかし皮肉なことに、「動植物や物質の存在を支配する法則の研究」、つまり科学は、脳科学という分野において、人間の理性も単なる電気信号であることを解明してしまった。

トルストイは「人間の理性は時間と空間を超越する」といったが、人間の理性が科学で(それなりに)説明できてしまう以上、この解釈には無理がある。現代人がトルストイの理性至上主義を読むと感じる違和感は、このあたりから生じているのだろう。

メタの視点で動物的活動を見る

人間の動物的活動は二次元的、理性的活動は三次元的である。高みへの向上こそが、理性に従った幸福の追求であり、生命そのものである。

趣旨要約

トルストイは比喩的に「人間の動物的活動を平面方向、理性的活動を上下方向と定義すれば、その二つは互いに干渉し合わず独立している」と言っている。この見方はなかなか面白い。

自分や他人が、外部刺激に対して動物的に反応するような場面(=簡単に感情が揺さぶられるようなこと)に出くわしたら、自分の理性はメタの視点から「ああ、あれでは動物だな」と冷静に見ればいい。

常に「外部刺激」と「反応」の間に理性というクッションを置いておくこと、これは幸福な人生を送るための一つの技術だろう。

幸福に関する人類の知恵は2000年前から進化していない

人間の生命は人間個我の生存ではないという命題は、全人類の何千年にわたる精神的労苦によって獲得されたものであり、この命題は人間にとって(動物にとってではなく)、精神世界において、地球の回転や引力の法則と同じような真理となったばかりか、それらよりはるかに疑う余地ない、ゆるがぬ真理にさえなったのである。

それは、バラモン教徒によっても、仏陀によっても、老子によっても、ソロモンによっても、ストア学派によっても、人類のあらゆる真の思想家たちによっても述べられてきた。

幸福の定義は先ほど見たとおり多々ある。既に2000年前から、「快楽・財産・名誉は人間に幸福をもたらさない」とか「自分の幸福だけを追うのは無為だ」とか「幸福に執着することをやめれば幸せになる」とか「幸福かどうかは自分次第」とか、ほぼ議論は出尽くしている。

この2000年で科学技術は大いに進歩した。一方、人はどう生きるべきかという、思考だけで成果の出る哲学については、ほとんど進歩していない。いや、もしかしたら文字記録が残っていないだけで、1万年前から何も変わっていないのかもしれない。

そう考えると、哲学や道徳というものは、まずは古典から読むのが正しいのであろう。哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」という趣旨のことを述べたそうだが、それも頷ける。

.png)