「福翁自伝」福澤諭吉

基本情報

初版 1899年

出版社 講談社学術文庫など

難易度 ★★☆☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 400ページ

所要時間 4時間30分

どんな本?

明治の大思想家、福澤諭吉の自伝。福澤の口述を新聞記者が文字に起こして連載した、明治版「私の履歴書」全15編。

西洋の「フランクリン自伝」と並ぶ自伝文学の名著中の名著。長崎からの脱出、学問への没頭、渡米、暗殺未遂など、一瞬たりとも読者を飽きさせない福澤の語り口に脱帽させられる一冊。慶應受験者はもちろん、教養を志す全ての人にとって「学問のすすめ」「文明論之概略」「福翁自伝」の3冊は特に必読。

著者が伝えたいこと

私は昔から身分制度や因習を非合理だと思っていた。自分は下級武士だったので、金も権力も全くなかったが、学問一つで世の中に貢献できるまでになった。

幕府の門閥制度や鎖国主義は嫌い。でも勤王家は幕府以上の鎖国攘夷。だから明治維新の前後はじっと中立独立を決め込んでいたのだ。

好き!→お酒、タバコ、運動、独立、勉強

嫌い!→攘夷、封建制度、儒教、借金、役人、血

著者

福澤諭吉 1835-1901

幕末~明治期の啓蒙思想家・教育家。豊前中津藩士。蘭学を緒方洪庵に学び、江戸に蘭学塾(のちの慶応義塾)を開設。

明治維新では「幕府の旧態依然とした封建制度はイヤ」「でも対抗勢力は攘夷の傾向が強すぎてこれもイヤ」「どちらかに与して当たって砕けるのもイヤ」という態度を表明し、中立を貫いた。

結果、三度も幕府遣外使節に随行して欧米を視察するも、新政府の招きには応じず、独自の教育と啓蒙活動に専念した。

こんな人におすすめ

福澤諭吉に関心のある人。幕府側でも新政府側でもない視点から明治維新を知りたい人。慶應に入りたい人(?)。

書評

ベンジャミン・フランクリンの『フランクリン自伝』は、「おじさんの自慢話ジャンルの最高峰」といった趣だが、福澤は徹頭徹尾謙虚で、自慢話はほとんど含まれない。

福澤の一生が「好きなもの」と「嫌いなもの」とともに軽快に語られる、自伝文学の白眉と言える一冊。

要約・あらすじ

第1編 幼少の時

■父は儒学者だったが、下級武士だったため俗な仕事をさせられていた。能力に関係なく、生まれで身分が固定される江戸時代の門閥制度は、親の敵である。

■昔から考え方は合理的・実利的で、精神はカラリとしていた。人からどう思われるかに関心がなかったし、迷信や神様も一切信じなかった。

■ある漢書で知った「喜怒色に顕わさず」を今でも座右の銘としている。誰かに褒められても喜ばず、軽蔑されても怒らず、人とは適度な距離を取って、人間関係に深く立ち入らないようにしている。

第2編 長崎遊学

■19歳の時に兄に付いて長崎で蘭学を学んだ。旧態依然とした中津から出られて清々したものだが、居候していた寺から追い出されたため、大阪に向かった。

■道中は金もなく、泊まるところを探すことすら苦労した。ある時は病人と相部屋になり、ある時は一日で60kmを踏破した。大阪では緒方洪庵先生の塾に入門した。

第3編 大阪修行

■兄がリウマチで亡くなり、中津の家を継ぐことになったが、兄の入院費を返済するためにあらゆるものを売却した。それでも貧乏だったので、家老から借りたオランダ語の原書を勝手に盗み写したり、その本を翻訳するという名目で緒方洪庵塾の授業料を免除してもらったりした。

■私は幼いころから大の酒好きで、不養生も多かった。少しでも金があると飲んでばかりいた。しかし遊女遊びは一切せず、社会的には品行方正を保っていた。

第4編 緒方の塾風

■緒方の塾では誰も身なりに気を遣わず、酔ってはイタズラや乱暴ばかりしていたが、仲は良かった。時には役人に変装してタダで芝居を見たり、人を騙して河豚を食わせてみたり、料理屋の皿を勝手に持って帰ったり、遊女が書いた風に偽手紙を作って真面目な学生に届けたり、やりたい放題だった。

■そんな私も反省して禁酒を試みたが、代わりにタバコを始めてしまい、禁酒も道半ばで挫折し、結局酒もタバコもやるという最悪の事態に陥った。弁解の余地もない。

■一方、勉強で緒方塾の右に出るものはなかったと思われる。昼夜の区別はなく、夕食を食べた後、少し寝て、起きたら朝まで勉強し、また少し寝た。皆、机に突っ伏して寝るから、枕を使ったこともなかった。

■塾には医学と物理学の原書10冊程度と辞書1冊しかなかった。会読前になると、みな辞書のある部屋に集まって朝まで勉強したものだ。会読が終わると飲んで騒ぎ、時間が空けば写本のバイトで小銭を稼いだ。ファラデーの電気説に関する原書を塾生総出で2~3日ほどで写したこともある。

第5編 大阪を去って江戸に行く

■25歳の時に江戸に来た。鉄砲洲(現中央区)で蘭学塾の教師になるためである。江戸の蘭学は大阪ほど進んでおらず安心したが、開港した横浜で使われていたのはオランダ語ではなく英語だったため、一念発起し、独学で英語を学び始めた。

■はじめ、オランダ語と英語は水泳と木登りくらい違うと思っていたが、どちらもヨーロッパの言葉であって、オランダ語の能力は英語にも応用できることが後から分かった。

第6編 初めてアメリカに渡る

■幕府の咸臨丸がアメリカに行くというので、人のツテを頼って乗せてもらうことにした。日本人は、最初に蒸気船を見てからたった7年で、自ら太平洋を横断したことになる。これは誇ってもよいだろう。

■しかし、最初は私も含めてアメリカの習慣に慣れず、借りてきた猫のようだった。女尊男卑の風潮や物価の高さには驚いたし、アメリカ人は初代大統領ワシントンの子孫が今どこで何をしているかも知らなかった。日本では考えられないことだ。

第7編 ヨーロッパ各国に行く

■アメリカから帰国した翌年、今度は幕府の命でヨーロッパ諸国を巡った。パリやロンドンでは政治の話もしたが、背景事情を知らないのでよく分からなかった。ロシアでは外科手術を見学したが、私は元来血が苦手で、気が遠くなってしまった。

■その他、選挙・銀行・郵便・徴兵制の仕組みなど、原書だけでは分からないものを現地で時間をかけて学び、一部はその後『西洋事情』という書物で紹介した。

■ロシアでは「日本に帰らずロシアに留まれ」と言われたが、スパイか何かで使うつもりだったのだろう。ロシアはなかなか気の知れぬ国だと感じた。

第8編 攘夷論

■国内では攘夷論が幅を利かせ、洋学者の肩身は狭くなっていった。生麦事件の賠償を求めるイギリスの公文書を翻訳したところ、これは戦争になるに違いないと思っていたら、実際に薩英戦争が始まった。

■薩摩はイギリスに休戦を申し入れることになるが、交渉団の一員には大久保利通がいた。その後、下関戦争が起こり、世の中は不穏になっていく。私は幕府外務省の翻訳係として、外交機密を自宅で私的にメモしていたが、バレたら切腹は免れないので、すべて焼き捨ててしまった。

第9編 再度米国行

■幕府がアメリカに支払った軍艦購入代金の残余分回収のため、私はアメリカに渡った。アメリカでは1隻の軍艦と小銃を購入し、なおも金は余っていたはずだが、どこに行ってしまったのかは未だに分からない。

■私は船中で「今の幕府の気が知れない。品川の台場の増築とは何の戯れだ」などと幕府批判をしたものだから、幕府の役人からは疎まれていた。今思うと、自分の方が常識外れだった。

第10編 王政維新

■慶應4年(1868年)、鉄砲洲の蘭学塾を新銭座(現港区)に移し、これを慶應義塾と名付けた。生徒から授業料を取るという仕組みを確立したのは慶應義塾が初めてだ。

■王政維新の戦乱で江戸に官軍が入ったものの、規律がしっかりしており、乱暴なことはなかった。私は官軍にも賊軍にも与さないことを表明していたので、塾には様々な藩の出身者が平和共存していた。上野で戦いが起こった際も、慶應義塾は休講などにせず、粛々と授業を続けていた。

■明治新政府からは何度か御用召しがあったが、どうせ政府は相変わらず攘夷論だろうと思い、全て断った。私には、明治新政府の方針を予測することが出来なかったというわけである。

第11編 暗殺の心配

■私は尊王攘夷の空気の中で、目立って開国論を主張していたから、暗殺されることを危惧していた。家の床を少し高めに作って、もしもの時に、そこから逃げられるようにもした。

■維新前後は、夜は出歩かず、余儀なく旅をする際は姓名を偽っていた。昔、世話になった人でも、攘夷思想がある場合は訪問を避けた。実際、私は大阪で暗殺されそうになったが、攘夷派が身内で仲違いして計画は実行されず、命拾いした。

第12編 雑記

■有馬温泉への道中、すれ違う人に対して士族風の横柄な態度を取ったところ、人々は卑屈な対応をする。逆に町人風の卑屈な態度を取ったところ、人々は横柄な対応をする。全く芯がない。文明開化で下層階級にも教育が進み、今では旧士族を恐れる者もいないだろう。

■旧幕臣の榎本武明とは刎頸の交わりというわけではなかったが、優秀な人間だったので、投獄から放免されるように色々と骨を折った。その後、榎本は私の予想どおり、公使になったり大臣になったりした。

第13編 一身一家経済の由来

■借金とは怖いものだ。私は臆病なので借金はしたことがない。支払いについても武士らしく、折り目正しい。しかし、藩に対しては忠誠心も功名心もなかったので、折々で金を「拝借」していた。

■私自身、商売の道理は心得ているつもりだし、簿記の本も訳したが、「利を貪るは君子の事に非ず」という士族書生の気風があり、商売は苦手である。

■これまでの人生、大阪で緒方洪庵先生に頼った他は、経済的に誰かを頼ったことはない。経済的にも独立自尊であることを善しとしてきた。

第14編 品行家風

■小さい頃から「親友」と呼べる存在はいなかった。人付き合いはできるが、誰かを理想としたり、他人からの評価を気にしたりということがなかったからだ。

■書や画、骨董や美術品、庭園や衣服、芝居に演劇に至るまで、娯楽の類には昔から関心がない。最近では子や孫が楽しく語り合うのを見るのが趣味のようなものだ。

■妻とは四男五女をもうけた。世間では男の子を有難がるが、男女どちらも分け隔てなく愛している。子供の教育ではまず体育、その後、8~10歳くらいで書を読ませるようにした。

第15編 老余の半生

■私が政府の役人にならなかったのは、新政府も鎖国攘夷に見えたからであるし、開国に舵を切って以降も、役人が旧態依然と偉そうに空威張りしていたのが気に食わなかったからだ。それに役人は贅沢に暮らし、女性遊びも多く、一段低い下等人種のようで、そのような人々と一緒に働くのはまっぴら御免であった。

■加えて、数年前まで佐幕派だった忠臣義士が、ほいほいと新政府に雇われて嬉しがっているのも腹立たしかった。武士だけでなく百姓も町人も、何らか政府と関わっておいしい汁を吸おうとしているのも見苦しい。だから私は在野を貫いたのだ。

■明治15年、時事新報という新聞を発刊した。世の中に政治的にも商売的にも野心無く、自ら生計を立てていて、不偏不党な立場にいられる者は、自分以外にはいないだろうと思ったからだ。

■私が生涯で成し遂げたいことは3つ。①全国民の気品を高めること、②全国民を幸せにすること、③学問を発展させることだ。

学びのポイント

門閥制度は親の敵

父の生涯、45年間、封建制度に束縛せられて何事も出来ず、それでも不平一つ漏らさずに亡くなったことは残念だ。(中略)

その心中の苦しさ、その愛情の深き、私は毎度この事を思い出し、封建の門閥制度を憤ると共に、亡父の心事を察してひとり泣くことがあります。門閥制度は親の敵なのです。

本書の中で最も有名なフレーズ「門閥制度は親の敵」は、本書の冒頭部分で出て来る。

福澤の父は気高い儒学者だったが、下級武士だったために、金勘定等の仕事をさせられていた(儒教では、商売や金儲けは卑しいこととされていた)。

福澤はそれを不憫に思い「門閥制度は親の敵」と言っている。その後の著書『学問のすすめ』や『文明論之概略』では、(父親が信奉していた)儒教まで含めて江戸時代の旧習を全否定し、「江戸時代には文明の進歩はほとんど無かった」「早く西洋文明に追い付かねば、日本の独立は危うい」と言い切る。

確かに、生まれによって職業が決まるのでは、優秀な人材が在野に埋もれ、無能な人間が要職に就く可能性がある。国内の統治だけを考えるならそれでも構わないが、文明の進歩はないだろうし、諸外国との競争には絶対に勝てない。

「門閥制度は親の敵」という原体験が、福澤のその後の主張に影響を与えたのだろうと考えると、とても興味深い。

福澤の政治的態度

第一、私は幕府の門閥・圧制・鎖国主義がごくごく嫌いで、これに力を尽す気はない。

第二、さればとて、かの勤王家という一類を見れば、幕府よりなお一層はなはだしい攘夷論で、こんな乱暴者を助ける気はもとよりない。

第三、東西二派の理非曲直はしばらくさておき、男子がいわゆる宿昔青雲の志を達するは乱世にあり、勤王でも佐幕でも試みに当って砕けるというが書生の事であるが、私にはその性質習慣がない。

福澤の政治的な態度が端的に表現されている。「幕府の旧態依然とした封建制度はイヤ」「でも対抗勢力は攘夷の傾向が強すぎてこれもイヤ」「どちらか態度を決めて当たって砕けるのもイヤ」というわけである。

歴史を見れば、この態度が正しかった。討幕派だった薩摩藩や長州藩も、薩英戦争や下関戦争を経て、攘夷論を捨てていくことになる。

福澤が、大久保利通や木戸孝允といった「明治維新の英傑」に名を連ねないのは、中津藩出身という以外にも、このような「戦略的どっちつかず」の態度にも起因するのだろう。

福澤的「教育論」

(東洋と西洋の)国勢の如何は果して国民の教育より来るものとすれば、双方の教育法に相違がなくてはならぬ。

ソコデ東洋の儒教主義と西洋の文明主義と比較してみるに、東洋になきものは、有形において数理学と、無形において独立心と、この二点である。

福澤の教育に関する考え方が端的に示されている。

まずそもそも、なぜ福澤が西洋文明を追うかと言えば「日本の独立を守るため」である。

著書『文明論之概略』にはこのような趣旨のことが書かれている。

外国交際は、天地の公道(公正で道理のあること)に則ってなされるべきだ。

しかし現実問題として、西洋列強はインドで、中国で、天地の公道に悖る乱暴の限りを尽くしている。

その状況の中、高遠な議論をしていてはいけない。日本は独立を守るために、まずは西洋列強の文明に追い付く努力をしなければならない。

つまり、西洋文明にも欠点はあり、決して褒められたものでもないが、まずはその西洋文明に追いつかない限り、日本は独立を守れなくなるということである。

そのための方法論として、儒教が大切にした「道徳」や「孝忠」ではなく、「数理」や「独立」を教育の中心に置けと主張したということだ。

福澤諭吉というと「脱亜入欧」という言葉だけが知られ、ひたすら欧米化を唱えた人物のように捉えられがちである。しかし福澤は別に欧州を理想としていたわけではなく、方法論として、つまり日本の独立を守るために、早く欧米化すべしと言っていただけである。

その証拠として、福澤は著書『文明論之概略』の冒頭で、以下のような趣旨のことを述べている。

独立が守れず、国も人もなくなれば、日本の文明も成り立たないではないか。

本書は今の日本を考え、今の日本の急に応じて(欧米化を)説いたものであり、永遠に通用する深遠な見解などではない。それは分かった上である。

社会的な「独立自尊」

およそ人間の交際は売り言葉に買い言葉で、藩の方から数代御奉公を仰せつけられて有難い仕合せであろうとひどく恩にきせれば、失敬ながらこっちにも言葉がある。

数代家来になって正直に勤めたぞ、そんなに恩にきせなくてもよかろうといわねばならぬ。

これに反して藩の方から手前達のような家来が数代神妙に奉公してくれたからこの藩も行き立つとこういえば、こっちもまた言葉を改め、数代御恩をこうむって有難い仕合せに存じ奉りますと、こっちも小さくなってお礼を申し上げる。これがすなわち売り言葉に買い言葉だ。

端的に言えば、「武士と藩は対等の立場である」ということだ。言い換えれば、人間は社会的に「独立自尊」であるべきで、依存関係は相応しくないということになる。

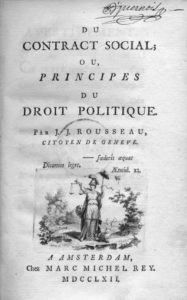

福澤はルソーの「社会契約論」に影響を受けたと見え、『学問のすすめ』では「国民と政府は対等である」という趣旨のことを以下のように述べている。

国民というものは、一人で二人分の役割をつとめているようなものである。

一つめの役目は、自分の代理として政府を立てて、国内の悪人を取り締まって、善人を保護することである。二つめの役目は、政府との約束を固く守って、その法にしたがって保護を受けることである。

右のように、国民は政府と約束して法を作る権力を政府に与えたのだから、決してこの約束を破って法に背いてはいけない。

この引用に限らず、福澤の書籍では繰り返しルソーの思想が現れる。

- ジャン・ジャック・ルソー

- 社会契約論

なお、ルソーは著書『人間不平等起源論』『社会契約論』で主張したことは、概ね以下のとおりである。

・人間は自然状態においては平等であるが、現実は一部の貴族が専制政治を通じて市民に経済的不平等を強いている。

・しかし本来、国家や政治は、市民の生命や財産を保全するための手段であるべきだ

・そのためには、市民は自分たちが持つ財産や身体などを含む権利の全てを共同体に譲渡し、共同体が単一な人格と一般意思を持つようにしなければならない。

・つまり、国家は自由平等な人間同士の契約によって成立し、法律は人民の一般意思の表現なのだ。

経済的な独立自尊

二十一歳のとき家を去って以来、みずから一身の謀をなし、二十八歳にして妻をめとり子を生み、一家の責任を自分一身に担うて、今年に至るまで四十五年のその間、二十三歳の冬大阪緒方先生に身の貧困を訴えて大恩に浴したるのみ、その他はかりそめにも身事家事の私を他人に相談したこともなければまた依頼したこともない。

人の智恵を借りようとも思わず、人の指図を受けようとも思わず、人間万事天運にありと覚悟して、勉めることはあくまでも根気よく勉めて、ソレでも思う事のかなわぬときは、なおそれ以上に進んで哀願はしない。ただ元に立ち戻ってひとり静かに思いとどまるのみ。

つまるところ、他人の熱によらぬというのが私の本願で、少年の時からソンナ心がけ、イヤ心がけというよりもソンナ癖があったと思われる。(一部省略)

福澤は、江戸時代の日本人に不足していたものは「独立自尊の精神」だと主張する。著書『文明論之概略』の要旨は以下のようなものだ。

日本は「徳」の分野では西洋に負けていないが、文明・学問・技術という「才(=智恵)」では完敗している。日本人は徳川幕府にいいように飼いならされてしまい、独立自尊の気概がない。江戸時代には文明の進歩はほとんど無かった。

攘夷も軍拡も国体論もキリスト教も儒教も役に立たない。早急に国民が智恵を付け、西洋文明に追い付かねば、日本の独立は危うい。

確かに、一国の独立など、人間の智徳からすれば、些細な事柄である。しかし現実の国際政治の有様では、そこまで高遠な議論はできないのだ。国も人もなくなれば、日本の文明も成り立たないではないか。

ここで言う「独立自尊」とは、主に社会的・政治的な側面を指している。江戸時代は身分制度により人々は幕府・大名から搾取されていた。独立の気風もなく、ただお上にひれ伏し、依存するだけだった。それではダメだということ。

一方、『福翁自伝』では経済的な独立自尊の大切さも、分かりやすい形で説かれている。社会制度や他人から影響を受けることを善しとしなかった福澤の心意気がよく表れているといえるだろう。

個人的な人間関係での「独立自尊」

中津にいたとき子供の時分から成年に至るまで、何としても同藩の人と打ち解けて真実に交わることが出来なかった。本当に朋友になって共々に心事を語るいわゆる莫逆の友というような人は一人もなかった。世間にないのみならず親類中にもない。

といって私が偏屈者で人と交際が出来ないということではない。ソリャ男子に接しても婦人に逢うても快く話をして、ドチラかといえばおしゃべりの方であったが、本当をいうと表面ばかりで、実はこの人の真似をしてみたい、あの人のようになりたいとも思わず、人に誉められて嬉しくもなく、悪くいわれて怖くもなく、すべて無頓着だった。

社会的・経済的に続き、福澤は個人的な「独立自尊」にも言及している。自分の評価は自分で決める、他の誰かを目標にしたりはしない、だから人間関係もおのずから淡白になるということを述べている。

「他人の評価を気にしない」という点においては、古代ローマの五賢帝の一人、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの著書『自省録』の一節を彷彿とさせる。

何らかの意味において美しいものは、すべてそれ自身において美しく、自分自身に終始し、賞讃を自己の一部とは考えないものだ。

実際、人間は賞められても、批判されても、それによって善くも悪くもならない。エメラルドは人に褒められなくても、その価値を失わない。

マルクス・アウレリウス・アントニヌス『自省録』

また、人間関係で「独立自尊」な態度が取れる人は、精神世界が豊かで、内面に備わっているものが大きく、外部の刺激や評価を必要としないということだろう。こちらは、ドイツの哲学者ショーペンハウアーが著書『幸福について』で、以下のように述べている。

そもそも人間は、自分自身を相手にしたときだけ、「完璧な調和」に達することができる。友人とも恋人とも「完璧な調和」に達することはできない。個性や気分の相違は、たとえわずかではあっても、必ずや不調和を招くからだ。

価値と豊かさを内面に備えた人は、他人との連帯を得るために多大な犠牲を払ったりはしない。それは自分ひとりで満ち足りた心境にあるからだ。

凡人は、これと反対の気持ちから社交的になり、調子を合わせる。凡人は、自分自身に耐えるよりも他人に耐えるほうが楽だからである。

(ショーペンハウアー『幸福について』一部略)

世界の共通語は英語だった

横浜から帰って、実に落胆してしまった。今まで数年のあいだ、死物狂いになってオランダの書を読むことを勉強した。その勉強したものが、今は何にもならない。商売人の看板を見ても読むことが出来ない。

けれども決して落胆していられる場合でない。あすこに行なわれている言葉、書いてある文字は、英語か仏語に相違ない。今わが国は条約を結んで開けかかっている。さすればこの後は英語が必要になるに違いない。洋学者として英語を知らなければとても何にも通ずることが出来ない。

この後は英語を読むよりほかに仕方がないと、横浜から帰った翌日だ、ひとたびは落胆したが同時にまた新たに志を発して、それから以来は一切万事英語と覚悟をきめた。

福澤諭吉のエピソードとして、比較的よく知られている。江戸時代は鎖国していて、ヨーロッパで唯一交流していたのがオランダだった(スペインやポルトガルと異なり、キリスト教の布教にこだわらなかったから)。

そうであれば当然、西洋の学問はオランダ経由で入ってくる。しかし、時は19世紀後半、世界の中心はとっくにオランダからイギリスに移っていた。

それでも福澤はめげることなく、英語の学習を決意する。これまでオランダ語の学習にかけた時間や労力(=サンクコスト)を問題にせず、冷静に英語学習へ切り替える。

ちなみにサンクコストとは経済用語で、「回収ができなくなった投資費用」を意味する。福澤は冷静にサンクコストを認識できた。もう回収できないと分かったからこそ、次の英語学習に切り替えた

しかし、サンクコストの呪縛から逃げきれなかった例はたくさんある。

例えば、超音速旅客機コンコルドは、需要が無いにもかかわらず「これまでの投資が無駄になる」と言う理由で開発が続けられ、250機で採算ラインと言われていたところ、16機しか製造されない大失敗作だった。

また、太平洋戦争開戦直前の日本も同じである。

天皇・・・戦争は回避したい。

海軍・・・戦争は回避したい。やっても短期決戦。

陸軍・・・アメリカの求める中国からの撤兵などあり得ない。これまで中国大陸で多数の英霊が亡くなった。戦争賛成!(ただし対英米戦の主力は海軍なので、自分たちはほぼ出番なし)

陸軍の主張は、「サンクコスト(埋没費用)」に固執した典型例として、日本人は記憶に留めておかなければならないだろう。

日本の最先端にいるという自負

西洋日進の書を読むことは、日本国中の人に出来ない事だ。自分達の仲間に限ってコンな事が出来る。

貧乏をしても難渋をしても、粗衣粗食、一見みる影もない貧書生でありながら、智力思想の活潑高尚なることは王侯貴人も眼下に見下すという気位で、唯難しければ面白い、苦中有楽、苦即楽という境遇であったと思われる。

現代の感覚で見れば、オランダ語で書かれた科学書を、一生懸命読み解いていただけである。しかし、書かれていた内容は当時の日本人は誰も知らなかったため、福澤が周囲に対して優越感を抱いたのも無理はない。

言い方を換えれば、福澤は学問の「本当の楽しさ」を感じていたのだろう。現代では先生がいて、授業してくれ、答えを教えてくれる。しかし緒方塾にはちゃんとした先生はいない。

生徒達で協力し合って原書を読み解き、誰も知らない科学的事実を少しずつ会得していく。まさにエキサイティングな時代だったと言えるだろう。

福澤がのちに慶應義塾を設立し、教育に尽力していったのも、この体験があるからかもしれない。

人事部長のつぶやき

ご神体を何とも思わない合理性

年寄りなどの話にする神罰冥罰なんという事は大噓だと思っていた。

ある時、お稲荷様を見てやろうという野心を起こし、社を開けてみると、神体は何か木の札だったので、取って棄ててしまった。

間もなく祭になって、幟を立てたり太鼓を叩いたりお神酒を上げてワイワイしているから「馬鹿め、おれの入れておいた石にお神酒を上げて拝んでるとは面白い」と、ひとり嬉しがっていたりした。幼少の時から神様が怖いだの仏様が有難いだのいう事はちょいともない。(一部省略)

福澤は日本の封建制度や旧習を徹底的に批判し、まずは西洋文明に追いつくことを主張したが、その片鱗が現れているエピソードとして有名な一節。

大人たちが大切にしているものにイタズラするだけなら単なる「やんちゃ坊主」だが、福澤の凄みは、幼いながらに「神様など信じない」という信念を持っていたところにあると言えるだろう。

現代以上に因習に縛られていた江戸時代において、とんでもないことをやってのけますね!

苦労人 福澤諭吉

(長崎から小倉への道中は)案内もなければ何もなく真実一身で、道筋の村の名も知らず宿々の順も知らずに、ただ東の方に向いて歩きました。

その間の道中というものはずいぶん困りました。一人旅、ことにどこの者とも知れぬ貧乏そうな若侍、もし行倒れになるか暴れでもすれば宿屋が迷惑するから容易に泊めない。

もう宿の善悪は選ぶに暇なく、ただ泊めてくれさえすればよろしいというのでむやみに歩いて、どうかこうか二晩泊まって三日目に小倉に着きました。

下級武士といえども、武士は武士なのだから、旅をするにも困らないだろうと思いきや、長崎から無鉄砲に大阪を目指したこともあって、福澤はかなり苦労している。

現代風に言えば、青春18きっぷだけ持って、安宿を探しながら旅をする若者のようなものだろう。ちなみに小倉では病人と相部屋にさせられている。

あの福澤諭吉も、若い頃は苦労していたんですね!

意外と臆病者

神奈川の役人が、親戚に「世の中が穏やかでない。明君が出てくればいいのだが」と書いた手紙を出したところ、それが幕府に見つかり、切腹させられた。

私は幕府外務省の翻訳係として、外交機密文書の中身を自宅でメモしたり、それを親類に貸したりしていた。自分のメモは焼き捨てたが、その時に誰かが書き写していないかどうか、気になって仕方なかった。自分で自分の身を苦しめていた。何もなく維新になって、本当に良かったと思っている(要約)

豪快な性格の福澤にしては、かわいいエピソードである。心配性な面はあるようだ。確かに身近に切腹させられた人が出れば、ビビりますね。

大偉人福澤諭吉でも、人並みに保身を考えたりするあたりは、親しみを持てますね

意外と普通の人

明治新政府が相変わらず攘夷と言っているから、日本は早晩欧米列強に蹂躙され、支配されるだろうと思っていた。自分自身は何とか逃げ切るとしても、子供たちが奴隷になるのは何としても避けたい。

だから、宗教心は横に置いておいて、子供たちをキリスト教の神父・牧師にしようとも考えた。

(要約)

これもまた、大局観や政治思想とはまったく別の、普通のお父さんの発想である。

福澤はこの後「明治新政府が文明開化に向かってくれてよかった」という趣旨のことを言っている。

親だからと言って力むことはない

家にある子は親の子に違いない。違いないが、衣食を授けて親の力相応の教育を授けて、ソレで沢山だ。

どうあっても最良の教育を授けなければ親たる者の義務を果さないという理屈はない。

最近は世帯当たりの子供の数も減り、一人の子供に手厚く教育できるせいか、一部では習い事やお受験が相当に過熱しているらしい。

もちろん、親としてできる限りの教育を子供に施したいというのは自然な発想だろうが、福澤のように多少気楽に考えても良いのかもしれない。

現在の慶應幼稚舎の教育にも影響

子供の教育法については、私は専ら身体の方を大事にして、幼少の時からしいて読書などさせない。まず獣身を成して後に人心を養うというのが私の主義であるから、生れて三歳五歳まではいろはの字も見せず、七、八歳にもなれば手習いをさせたりさせなかったり、マダ読書はさせない。(中略)

八、九歳か十歳にもなればソコデ始めて教育の門に入れて、本当に毎日の時を定めて修業をさせる。

慶應義塾幼稚舎(小学校のこと)のwebサイトを見ると、体育の項にこう書いてある。

「まず獣身を成して、のちに人心を養う」の教えに基づき、人間の基盤作りとして取り組んでいます。

体育は目標に向かって一生懸命に努力することで達成感を味わうことができます。その目標を与えるのではなく、自分の力で見つけ出してほしいと考えています。

福澤の教えが、現代にも息づいていますね!

ちなみに、前出のルソーは、著書『エミール』でこう言っています。福澤はこちらにも影響を受けていたのかもしれません。

(児童期において教育に)道理をもちだすのは、それをやりきれないものにして、まだ道理を理解することができない精神に、はやくからそれを信用できないものと考えさせるにすぎない。

肉体を、器官を、感官を、力を訓練させるがいい。しかし、魂はできるだけ長い間、何もさせずにおくがいい。

福澤の東大批判

当時の文部長官にこういう話をした「私方の小供を予備門に入れて実際の実験があるが、文部学校の教授法をこのままにしてやって行けば、生徒を殺すにきまっている。」

「殺さなければ気狂いになるか、しからざれば身心ともに衰弱して半死半生の片輪者になってしまうに違いない。このままでおくならば東京大学は少年の健康屠殺場と命名してよろしい」。

私は日本の大学を悪いというのではない、けれども教育の仕様が余り厳重で、荷物が重過ぎるのを恐れて文部大学を避けたのです。

当時の官製大学は、自由闊達というよりは、非常に厳しい場所だったのだろうか。結局その後、福澤の子供たちは慶應義塾に「転校」することになる。

慶應の創始者が東大を批判するというのは面白いですね!

.png)