「銃・病原菌・鉄」

ジャレド・ダイアモンド

基本情報

初版 1997年(米)、2000年(日)

出版社 草思社

難易度 ★★★☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 (上)416ページ(下)432ページ

所要時間 8時間30分

どんな本?

「なぜインカ帝国を征服したのがヨーロッパ人だったのか、なぜその逆ではなかったのか」という疑問を「単なる地理的な要因」と喝破した、地理学・言語学・進化生物学・文化人類学等の最新の学問を横断するマクロヒストリーのベストセラー。あの、ひろゆき氏も「ベストワン。まさに一生モノの本」と絶賛。

著者が伝えたいこと

人種による生物学的な優劣は存在しない。過去500年間、世界を支配したのがヨーロッパ人であったのは、ヨーロッパ人が生物学的に優れていたわけではなく、単に地理学的要因(気候・地形等)に過ぎない。

①生産性の高い穀物・家畜の存在による人口増加(栽培化・家畜化しやすい野生種はユーラシア大陸に偏在していた)

②技術・文字・政治システム等の発明・伝播と相互交流によるブラッシュアップ(同緯度帯が東西に長く大きなユーラシア大陸は人口が多く、競合する社会の数も多かったため、技術の発明や改良に有利だった)

③病原菌への耐性(ユーラシア大陸は人口稠密で人間が家畜と近い距離にいた)

これらの要素を背景に、長い歴史を経てたまたまヨーロッパ人が銃・病原菌・鉄を手にし、他大陸を支配下に置いていったのである。

著者

ジャレド・ダイアモンド

Jared Diamond

1937-

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部生理学教授を経て、現在は同大学地理学教授。1937年ボストン生まれ。ハーバード大学で生物学、ケンブリッジ大学で生理学を修めるが、やがてその研究領域は進化生物学、鳥類学、人類生態学への発展していく。

世界的大ベストセラーとなった本書「銃・病原菌・鉄」で1998年にピュリッツァー賞を受賞。

こんな人におすすめ

人類の歴史を(年号や出来事の羅列ではなく)長期的・巨視的に俯瞰したい人。歴史学のほか、地理学・進化生物学・言語学等にも関心のある人。

書評

年代順に出来事が書いてある歴史書とは大きく一線を画するマクロヒストリーの大著。

20世紀、フェルナン・ブローデルを中心とするアナール学派は、政治、外交、戦争中心だったそれまでの歴史学を批判し、気候や地形、農業、技術、交通通信、社会グループ、精神構造なども含めた経済学・統計学・人類学・言語学等を横断する社会史の視点を尊重したが、本書はそれを継承している。

扱っているテーマは壮大なものの、素人にも分かるように平易に噛み砕いて話が進んでいく。また、各章の最後に必ず「その章のまとめ」的な記述があるので、論旨を見失うこともない。明らかに頭の良い人が書いたと分かる、非常に良く出来た一冊。

ちなみにあの「ひろゆき氏」も、本書を「人生を変えた1冊」として挙げている。

https://diamond.jp/articles/-/275898?page=2

(ダイヤモンドオンライン:ひろゆきの「人生を変えた本・ベスト3とは」)

要約・あらすじ

第1章 1万3000年前のスタートライン

■約1万3000年前においては、世界各地に進出した人類に大きな相違点はなかった。彼らの遺跡を分析すると、狩猟技術や道具製作等において、どこかの大陸の人類が他をリードしていたようには考えられない。

第2章 平和の民と戦う民の分かれ道

■ニューギニアの農耕漁労民がポリネシアに進出し始めたのは、紀元前1200年頃だった。その後、人々は島の環境(広さ・隔絶度・資源等)に適応し、農業生産の余剰で高度な社会を築いた種族や、小規模な狩猟生活に留まった種族等を生んだ。

■これは同じ祖先を持つ人類が、たとえ短期間であっても環境によって経済・技術・社会・戦闘力等の全く異なる社会を形成し、征服者と被征服者に分かれるということを示す実験のようなものだ。

第3章 スペイン人とインカ帝国の激突

■1532年、スペインの軍人ピサロは、少ない軍勢でインカ帝国皇帝アタワルパを捕えた。ピサロを優位にさせた直接的な原因には、銃、騎馬兵、鉄製武器とそれまでにインカで流行していた(ユーラシア由来の)天然痘などがあった。

■そして間接的には、航海術、記録手段としての文字、集権的な政治機構などである。では何故これらをインカの人々ではなくヨーロッパの人々が持つに至ったのか。

第4章 食料生産と征服戦争

■摂取可能カロリーの大きい動植物を安定的に栽培・家畜化できると余剰食糧が生まれ、人口を増やせる。余剰人口は官僚・軍人・職人等を生み出す。

第5章 持てるものと持たざるものの歴史

■世界で食料の生産が(他からの伝播ではなく)独自に始まった地域は、確実に分かっているだけで5地域あり、その最古はメソポタミアの紀元前8500年頃である。

■メソポタミアで始まった農耕が、ヨーロッパ・エジプト・インダス川流域に伝播していった。では何故、紀元前8500年頃の、しかもメソポタミアだったのか。

第6章 農耕を始めた人と始めなかった人

■農耕の開始が紀元前8500年頃のメソポタミアだった理由として考えられる要因は、大きく以下の4つである。

①狩猟可能な野生の哺乳類が減少した

②栽培可能な野生の穀類が増えた

③野生の穀類を効果的に収集、加工、貯蔵する技術が発明された

④人口密度が高まり、狩猟採集より食料生産の方が見返りが大きくなった

第7章 毒のないアーモンドの作り方

■農耕を始めた狩猟民は、野生種の中から「実が大きい」「油分が多い」「繊維組織が長い」といった基準で選抜した個体を何世代も栽培し、栽培種へと変化させていった。或いは、突然変異によって、より栽培しやすくなった個体(自家受粉可能な個体など)を採用した。

■例えば小麦の野生種は、穂先の実を自ら撒き散らして生存の確立を高めるし、発芽のタイミングをずらすことで天候変化等のリスクに対応する。しかし、人類は実を巻き散らかさず、同じタイミングで発芽する遺伝子変異を起こした小麦を栽培し、栽培種へと移行させた。いわば「人為的な」自然淘汰である。

第8章 リンゴのせいか、インディアンのせいか

■メソポタミアは「地中海性気候」「一定の面積」「変化に富む地形」により、他地域より植物が多様だった。具体的には、栽培種に移行しやすい野生種(トウモロコシより小麦の方が栽培種への移行が容易)や自殖性植物(雌雄同体の自家受粉植物=突然変異を容易に子孫に伝達可能)が多かった。

■家畜化可能な哺乳類の種類も多かったため、メソポタミアでは炭水化物(小麦・大麦)、たんぱく質(ひよこ豆等)、繊維質と油分(亜麻)、衣類・労力・輸送力(山羊・羊・豚・牛)と、人間の基本活動に必要な要素が揃うことになった。狩猟採集に適した地域でなかったことも、農耕牧畜への移行をスムーズにした。

■他地域でも、有望そうな野生植物は見逃されずに栽培化されていたが、栄養価が高く栽培しやすい穀物や豆類は自生していなかった。また、家畜化に優れた動物も少なかった。しかし、後世になって栽培化しやすい植物が伝わると、土着の植物は減産されて新しい植物が生産された。つまり、メソポタミアとその他地域の違いは、入手可能であった野生動植物の差であって、人々の能力や文化的価値観の差ではないということである。

第9章 なぜシマウマは家畜にならなかったのか

■家畜についても植物と同様に「野生種の家畜化」というプロセスがあった。より乳を多く出す牛や体毛豊かな羊が選抜され、飼育されてきた。

■ただし20世紀までに家畜化された種は14種しかなく、その多くが世界の大陸のなかで最も面積が広く、そのぶん生態系も多様だったユーラシア大陸に存在した。家畜化されなかった動物にはそれぞれ、餌が大量に必要、成長が遅い、気性が荒い、序列性のある集団を形成しないといった問題点がある。

第10章 大陸が広がる方向と住民の運命

.png)

■同緯度帯で東西方向に広がり、似たような気候や生態系を共有するユーラシア大陸では、南北に広がる南北アメリカ大陸やアフリカ大陸に比べて、栽培化や家畜化に適した動植物の伝播が速かった。

■事実、肥沃な三日月地帯を起源とする農作物には、単一栽培種を祖先とする作物が多い。これは伝播速度が速く、各地の人類がその種を採用してしまい、現地種の栽培化を思いとどまったことが示唆される。一方、南米アメリカ大陸やアフリカ大陸では、各地の現地種が栽培品種化されることが多かった。

第11章 家畜がくれた死の贈り物

■農耕により人口が増加し、人間が集団で生活するようになると、天然痘やおたふく風邪といった集団感染症が発生した。一か所に多数の人間が住むことによる不潔さ、用水路の整備、家畜の存在、交易の発展等がその原因と考えられる。

■ユーラシア大陸で発生した感染症は、コロンブスのとともにアメリカ大陸に渡り、猛威を振るうことになる。約200年間で先住民の95%が死亡したと推計することもできる。

■旧大陸の感染症が新大陸で猛威を振るったが、その逆はなかった。病原菌を媒介する集団性の家畜が、南北アメリカには少なかったためと思われる。

第12章 文字を作った人と借りた人

■シュメール、メキシコ南部、中国、エジプトは独自に文字を作り出し、クレタ、イラン、トルコ等はシュメール起源の文字を早いうちに取り入れた。それらの社会では、早くから食料生産が開始されており、複雑で集権化されていたため、納税を記録したり、国王の布告を知らせるために文字が必要だった。

■植物のケースと同様、シュメールの文字は西ヨーロッパからインダスまで、中国の文字は南アジアから日本まで広く伝播したが、メキシコ及びエジプトの文字は地理的障壁により、北米・南米やサハラ以南のアフリカに伝播することはなかった。ここでも地理的要因がユーラシア大陸に有利に働いた。

第13章 発明は必要の母である

■技術は、すべての条件が等しければ、人口が多く、発明する可能性のある人びとの数が多い地域、そして、競合する社会の数が多く、食料の生産性の高い広大な地域で、最も早く発達する。

■この条件に加え、東西方向に横長のユーラシア大陸では、ある地域で取り入れられた発明が、同緯度帯で同じ気候帯に位置する社会に、比較的速い速度で伝播した。これが技術発展をさらに加速させた。

■南北方向に長い南米アメリカ大陸やアフリカ大陸では、砂漠等が技術伝播の障壁となった。

第14章 平等な社会から集権的な社会へ

■大規模な集団が集権化する理由は大きく3つある。①人間関係が複雑化し仲裁の必要が出る、②社会的な意思決定が難しくなる、③人口密度が増すと自給自足が難しくなり、交換経済が必要になる。

■集権化が進むと、紛争が適切に解決され、速やかに正しい意思決定ができ、経済も発展するので、他の集団に対して優位になる。このようにして部族社会は併合を繰り返して首長社会になり、それがまた国家になっていく。

■小さい集団が自ら自治権を放棄して連合することはあり得ず、そこには必ず外的要因が存在する。イギリスに対抗したアメリカの諸州、フランスに対抗したドイツの諸領邦等である。

第15章 オーストラリアとニューギニアのミステリー

■ニューギニアでは、原生種の栽培化や定住による部族社会の発展が見られた。しかし主食の根菜類はカロリーが低く、豚や鶏も十分に飼われていなかった。結果、感染症への免疫も不十分だった。また、利用可能な土地が狭く、大きな人口を養えなかった。

■人口が増えず、しかも地形上の制約で人々が小さな集団に分かれていたため、技術・文字・政治システム等が発展しなかった。四方を海に囲まれ、外部から先進技術が流入するようなこともなかった。

■オーストラリア大陸の状況は更に厳しい。家畜化可能な動物や栽培化可能な植物に乏しかったこと、そして数年周期で変則的に変動する気候や、乾燥した土壌の条件が悪かったことが、食料生産の足枷となった。ニューギニアとの接点も地理的に限られていた。

第16章 中国はいかにして中国になったのか

■中国は動物の家畜化や植物の栽培化が世界で最も早い時期にはじまった地域の一つである。西方から重要植物や家畜が伝わり、青銅冶金技術・製紙技術・火薬等の技術や文字が生まれた。感染症では、インフルエンザや天然痘は中国由来である可能性が高い。

■各地方で固有の文化が進展したが、地理的障壁が小さかったため、それらが互いに影響し合い、次第に集権的国家が生まれることになった。この結果、東アジアでは中国が先進地域となり、朝鮮・日本・東南アジアに経済的・文化的影響を与え、それらの地域も発展していくことになった。

第17章 太平洋に広がっていった人々

■フィリピンからインドネシア・ニューギニアにかけての広大な地域に居住する人々は、遺伝子レベルにおいても言語レベルにおいてもあまり異なっていない。

■この事実は、東南アジアもしくは中国南部から広がっていった文化的・免疫的に優位な集団が、原住民に取って代わったことを示唆している。この入植が起こってからそれほど時間が経過していないため、皮膚の色も黒くなっていないのだろうし、言語的な多様性も見られないと考えられる。

■しかし、ニューギニアの高地人だけは食料生産を早くから始めており、一定以上の人口密度、技術発展、感染症への耐性等を備えていたため、この集団の支配を受けることなく、現在まで固有の遺伝子や言語を維持している。

第18章 旧世界と新世界の遭遇

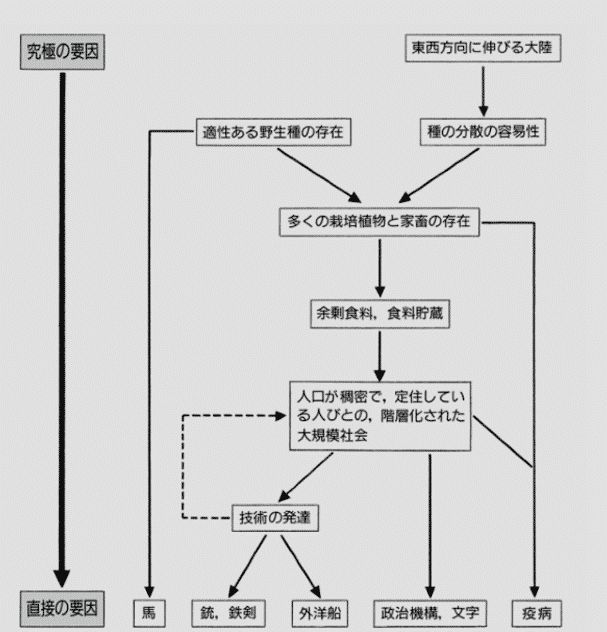

■ユーラシア大陸のヨーロッパ人が南北アメリカ大陸を征服し、その逆ではなかった原因は以下のような点にある。

優れた穀物・家畜→定住生活→人口稠密→技術(金属・軍事・動力・車輪等)、政治機構、文字の発展→地域間(東西)交流によるブラッシュアップ→高度な文化

家畜多&人口稠密&地域間(東西)交流→感染症への耐性

■南北アメリカ大陸がユーラシア大陸に劣後していたのは、以下のような点である。

①大陸が南北に長かったため、シベリアから流入した人類は様々な生態系に適応するのに時間がかかり、定住生活の開始が遅れた②人間にとって価値の高い動植物が少なかった(栄養・動力源・軍事)、③砂漠や熱帯雨林等に阻まれ南北の交流が盛んではなかった

第19章 アフリカはいかにして黒人の世界になったか

■アフリカ大陸は文化度の高いユーラシア大陸に近かったが、事情は南米アメリカ大陸と対して変わらなかった。

①人間にとって価値の高い動植物が少なかった(栄養・動力源・軍事)、②北アフリカはメソポタミア文化圏との交流により高度な文化(植物・家畜・文字)を持ちえたが、生態系が異なり感染症もあったサヘル地帯を越えて南下するのに時間がかかった。

エピローグ 科学としての人類史

■肥沃な三日月地帯は、古代には確かに「肥沃」だったが、その後の森林伐採で砂漠化が進んだ。結果、世界の中心は、より自然環境に恵まれたギリシャ、ローマ、そして北西ヨーロッパへと変遷していった。

■では中国はどうか。中国は独自に食料生産を始め、人口を増やし、火薬・鋳鉄・製紙・印刷等の技術を持つ先進地域だった。15世紀初頭には鄭和が遠くアフリカにまで及ぶ大遠征まで成し遂げている。

■しかし中国はその後、時の皇帝の意向もあってこの遠征を止めてしまう。中国大陸が政治的に統一されていたが故に、どの勢力もそれに抗うことはできなかった。対抗する国もなかった。一方のヨーロッパでは権力が分散しており、スペイン・ポルトガル・オランダ・フランス・イギリス等が新大陸を巡って激しい競争を繰り広げる。これがヨーロッパを世界の中心にする原動力となった。

■地理的にヨーロッパには半島や山脈が多く、技術の伝播を妨げるほどではなかったものの、政治的な統一は妨げられ、何十・何百もの国家や都市が乱立して競争した。一方、中国は自然環境の障壁が少なく、政治的にも統一されていたため、良くも悪くも一人の支配者の決定が中国全土に及ぶ。南北アメリカにはインカやアステカといった帝国はあったが、相互に影響し合うには至らなかった。

■このように見ると、技術発展にとって最も有利な地理的結びつきは、適度な競争が存在するヨーロッパ程度であって、中国では強すぎ、南北アメリカでは弱すぎると言えそうだ。

学びのポイント

紀元前10~5万年前の「大躍進」

10万年前から5万年前にわれわれの祖先に画期的な変化が起こった。

私が「大躍進」と呼ぶこの時代になると、形状のそろった石器が東アフリカの遺跡から出土しはじめる。その後すぐに、近東やヨーロッパ南東部でも同じような展開が見られるようになる。

「大躍進」以降、当時ゴミ捨て場であった場所から出土する遺物類は急速に変化に富んだものとなり、その頃の人類が生物学的にも行動学的にも現代人となんら変わらぬ人たちであったことは疑いの余地がなくなる。

この時代は、それまでに例を見ない爆発的な人口増加の時代であった。おそらくこの移住・順応・人口増加のサイクルこそが「大躍進」への淘汰の過程そのものだった。

趣旨要約

この「大躍進」の原因について、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは著書『サピエンス全史』の中で「認知革命」と呼んでいる。

非常に分かり易い説明になっているので、以下に要旨を引用する。

・ヒト属の中でも、ホモ・サピエンスが生存競争に勝利したのは、「神や宗教」といった全く存在しないものについての情報を認識し、それを「言語」という手段で伝達する能力を得たからである。

・この、7~3万年前にかけて見られた、新しい思考と意思疎通の方法の登場を「認知革命」と呼ぶ。

・ホモ・サピエンスは、神や宗教の他にも、貨幣・国家・法律・正義などの「虚構」を生み出した。それらの虚構を共有することにより、見知らぬ人同士でも協力し合うことができ、何万もの住民からなる都市や、何百万もの民を支配する帝国が形成されたのである。

・では何故、数あるヒト属のうちでホモ・サピエンスだけが認知革命に辿り着いたのか。最も広く信じられている説によれば、たまたま遺伝子の突然変異が起こり、人類の脳内の配線が変わり、それまでにない形で考えたり、まったく新しい種類の言語を使って意思疎通をしたりすることが可能になったのだという。認知革命は偶然の産物だったのである。

なぜ人類は農耕を選んだのか

考古学の研究によれば、多くの地域において最初に農耕民になった人びとは、狩猟採集民より身体のサイズが小さかった。栄養状態もよくなかった。ひどい病気にもかかりやすく、平均寿命も短かった。

これがみずからの手で食料を生産するものの運命だと知っていたら、最初に農耕民になった人びとは、その道を選ばなかったかもしれない。それなのに、なぜ彼らは農耕民となる道を選んだのだろうか。

この疑問に対する端的な回答は「人口が増加して、より効率的にカロリーを摂取する必要性が生じたから」ということになる。

本書では詳しく触れられていないが、人類が農業を始めたことによる弊害として、アメリカの進化生物学者ダニエル・リーバーマンは著書『人体600万年史』で以下のようにまとめている。

・一部の人類は約1万2000年前から定住し、牧畜や農業を始めるようになる。それは獲得カロリー数を飛躍的に伸ばし、人口も爆発的に増加させる「農業革命」であったが、以下のような弊害も生んだ。

①感染症の流行

②天災等による飢餓への直面

③少数の農作物に依存することによる栄養の偏り(不足)

④食物を長期保存することによる汚染(カビなど)

⑤でんぷんや糖の摂りすぎによる虫歯・農業は確かに余剰を生み、その余剰によって、芸術、文学、科学といった「文明」が生まれた。その反面、余剰生産物は社会にヒエラルキーを生み、ひいては圧政、奴隷制、戦争、飢饉など、狩猟採集社会にはなかったさまざまな害悪をもたらした。さらには感染症や栄養不足も生んだ。それらは人類が狩猟採集民のままでいれば起こらない死だった。

歴史を学ぶ際の態度

歴史から一般則を導きだすのは、惑星の軌道から一般則を導きだすことよりも難しい、ということは否定できない。しかし、難しいけれども絶対に不可能とは思えない。

化学や物理学では、予測性のあるなしを現象解明の判定基準にしている。そして、進化生物学や歴史学はこの判定基準に合格しないように見える。

しかし、過去の出来事から、どんな将来が待ち受けているかについて予測を立てたり、その予測を吟味したりすることは、歴史学者や歴史科学者が実際におこなっていることである。

歴史は構成要素が非常に多岐にわたる複雑な分野であるため、普遍的な法則を導くことができない。しかし、例えば1960年のアメリカ大統領選の結果は予測できなくとも、1万3000年にわたってそれぞれ独自に発展してきたアメリカ大陸とユーラシア大陸の社会が衝突した結果を必然的なものにした要因を知ることはできるのだ。

例えば古代ギリシャのプラトンは著書『国家』で、政体は「優秀者支配制」→軍人優位の「名誉支配制」→金持ち優位の「寡頭制」→衆愚的な「民主制」→「僭主独裁制」と転落・堕落していくと説いた。

その後、ポリュビオスは、政体は歴史的に循環するという有名な「政体循環論」を説いている(王制→専制→貴族制→寡頭制→民主制→衆愚制→(再び)王制)。

歴史は科学ではないので将来を予測することはできないが、例えば人間が特定の状況に置かれた際にどのように行動する傾向があるのか、といったことは間違いなく将来の参考になるはずだ。

歴史を学ぶ意味というのは、その点にあるのだろう。

人事部長のつぶやき

野菜・果物界で「新商品」が出ない理由

野生植物の多くは樹皮の部分が多いとか、人間が食べられる果実・葉・根茎を形成しないといった理由で食用に適していない。20万種ある顕花植物のうち人間が食べられるのはわずか数千種である。しかも、多少なりとも実際に栽培されているのは、そのうちの数百種にすぎない。

そして、その数百種のうちの大半は、生産基盤として人間の食生活や文明を支えるに足る食物ではない。

その証拠に、世界で一年間に消費される農作物の80パーセントは、小麦、トウモロコシ、米、大麦、モロコシといった穀類、大豆をはじめとするマメ類、ジャガイモ、キャッサバ、サツマイモといった根菜類、砂糖をとるためのサトウキビやテンサイ、バナナをはじめとする果物類など、わずか十数種の植物で占めている。(中略)

そのすべてが何千年も前に栽培化されていることを考えると、食料として有用な新種の野生植物がもうどこにも存在しないとしてもさほど驚くべきことではない。

ここ1万年で人類は栽培化できる植物を栽培化し尽くし、高度な嗜好品や遺伝子組み換えを除けば、何が自分たちの土地や文化に合うかという探求の歴史を終えてしまった。

お菓子や清涼飲料水で毎年様々な新商品が出るのと対照的に、当然ながら新種の野菜や果物が次々にスーパーに並ぶことはない。これは家畜や魚も同様であって、毎年冬になるとすし屋に新しいネタが並ぶということもない。

当たり前に受け入れてきた事実ではあるが、改めて人類の進化史の中で考えてみると、探求の歴史を終えたというのは凄いことのように思える。

アンナ・カレーニナの原則

家畜化できている動物はどれも似たものだが、家畜化できていない動物はいずれもそれぞれに家畜化できないものである。

この文章をどこかで目にしたような気がしても、それは錯覚ではない。文豪トルストイの小説『アンナ・カレーニナ』の有名な書きだしの部分、「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」をちょっと変えたものだから

なんとも非常に分かりやすい説明であるし、ゴリゴリの理系である著者が、ゴリゴリの文学作品を引き合いに出すあたりは、純粋に知性と教養の深さを感じる。

難しいことを難しく解説するのは簡単だが、本書では難しいことを極めてシンプルに分かりやすく解説することに徹している。著者の頭の中がクリアな証拠でだろう。

本書には科学的見地から色々な批判があるようですが、広く一般に読みやすい形で世に出した功績は大きいと思います。

歴史は一人の偉大な人物に依存しない

あの時、あの場所で、あの人が生まれていなかったら、人類史が大きく変わっていたというような天才発明家は、これまで存在したことがない。

功績が認められている有名な発明家とは、必要な技術を社会がちょうど受け容れられるようになったときに、既存の技術を改良して提供できた人であり、有能な先駆者と有能な後継者に恵まれた人なのである。

発明にしても歴史的な出来事にしても、特定の「人物」に帰責させるのはとても分かりやすい。

イギリスのサイエンスライターであるマット・リドレーは著書『進化は万能である』でこう述べている。

ケヴィン・ケリー著「テクニウム」によると、温度計には6人の異なる発明者がいる。その他にも、皮下注射器には3人、予防接種には4人、電報には5人、写真には4人、対数には3人、蒸気船には5人、電気鉄道には6人の発明者がいることが知られている。

発明または発見は、生まれるべくして生まれるのであって、特定の人物に依存するものではない。これも「自然発生的」なのだ。

また、イギリスの歴史家E・H・カーは著書『歴史とは何か』で、歴史上の出来事を特定の人物のせいにすることを厳しく戒めている。

今日のドイツ人は、ヒトラーの個人的悪意に対する断罪を歓迎しておりますが、これは、ヒトラーを生んだ社会に対する歴史家の道徳的判断の結構な代用品になっております。

ロシア人、イギリス人、アメリカ人は、彼らの集団的な犯罪の身代りとしてスターリン、(ヒトラーに宥和的だった)チェンバレン、マッカーシーを立て、一致団結、彼らに対して個人攻撃を加えているのです。

ちなみに、不祥事を起こした企業のトップが引責辞任するニュースをよく見るが、トップが代わったくらいでは、その企業の体質は変わらないだろう。個人に帰責するのは簡単だが、本気で企業体質を変えたいなら、思い切って取締役全員辞任くらいやらなければ難しいのではないだろうか。

日本の歴史を外からの視点で見る

日本では1543年に火縄銃が伝わった後、1600年までに世界で最も高性能の銃を最も多く持つに至った。しかし、戦場での一騎打ちや日本刀に対する武士の特別な思いがあった他、幕府が銃の発注を減らすと、実用になる銃は日本から姿を消してしまった。

これは常に近隣諸国と緊張関係にあるヨーロッパでは有り得ないことだった。この、日本で重火器が排除された例は、既存の進んだ技術が後退した事例として広く知られている。

趣旨要約

日本人にとっては当たり前の史実なのだが、「既存の進んだ技術が後退した事例」と言われると、確かに世界的には特殊な事例なのだと再認識させられる。

もっとも、江戸幕府が銃の製造を制限したのは武士や日本刀云々ではなく、単に藩を統治するうえで必要だっただけである。

江戸幕府は参勤交代にせよ、城の普請にせよ、各藩の力を削ぎ、幕府に対抗する勢力が出てくるリスクを徹底的に潰した。

これは江戸幕府にとっての部分最適ではあったが、日本という国が世界の中で国力を落としたことは間違いない。このことを、複技諭吉は著書『文明論之概略』でこう指摘している。

日本では古来、政府と人民は敵対関係と言っていい状態にある。例えば、徳川幕府が(参勤交代や普請で)諸侯の財産を費やさせたのは、敵に勝って賠償金を取ったのと同様である。

国民に造船を禁じ、大名に築城させなかったのは、戦争に勝って敵国の砲台を破壊するのと同様である。これが同国人に対するやり方だろうか。

.png)