「歴史とは何か」

E・H・カー

基本情報

初版 1961年

出版社 岩波新書

難易度 ★★★★☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 252ページ

所要時間 3時間00分

どんな本?

歴史哲学の大家E・H・カーが1961年にケンブリッジ大学で講演した「歴史とは何か」を書籍化したもの。

歴史とは客観的事実を集めることではなく、事実の背後にある価値体系や思想体系まで含めて解釈し、後世に伝達することだと主張する。欧米では、歴史を学ぶ者にとって「必読書」と言われている。

著者が伝えたいこと

過去の諸事件に秩序を与え、これを解釈し、社会の役に立てることが歴史家の仕事である。しかし、いくつか心に留めておくべきことがある。

まず、歴史は科学ではない。歴史家は一般化を志向するが、科学と異なり完全な法則性はなく、未来を予見することもできない。他方、細かい研究だけして一般化を避けるのも誤っている。一般化と特殊化の双方を行き来し、教訓を引き出すのが正しい姿である。

次に、完全に客観的な歴史などあり得ない。歴史家が収集する資料は、誰かが特定の意図を持って残したものであり、そこには必ず主観が入り込む。それを整理する歴史家にも、自身の知識や経験といった主観が入り込む。

歴史を研究するなら、事実を残した人物とその時代の価値体系や思想体系だけでなく、それを後世に整理した歴史家とその時代の価値体系・思想体系をも理解しなければならない。思想や価値体系から独立した事実というものは存在しえない。

偉人の成果だけに着目して歴史を把握することも誤っている。人と社会は切り離せない。共産主義をマルクスが、ナチスをヒトラーが生んだと考える方が分析は容易だが、実際はそうではない。

また、歴史にゴールは無いし、歴史には進歩も後退もある。ただ、進歩を信じ、後世のためにそれまでの経験を伝達する義務を果たすだけである。将来どう進歩したいか、未来をどう見るのかによって、歴史の研究対象も解釈も変わるものだ。

つまり、絶対的に正しい価値・思想・歴史観などは無く、解釈はいつでも容易に変わり得るということだ。歴史とは現在と過去との絶え間ない対話なのである。

著者

E・H・カー

Edward Hallett Carr

1892 – 1982

イギリスの歴史家、政治学者、外交官。ケンブリッジ大学を卒業後、1916年から1936年までイギリス外務省に勤務。退職後、ウェールズ大学国際政治学部の学部長に就任。

第二次世界大戦中はイギリス情報省の職員および「タイムズ」紙の記者として活動。戦後は、その親ソ的な立場が災いし、一時的に英国の学界とは距離を置く。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジの研究員として学究生活に入った後は、もっぱらロシア革命史の研究をライフワークとした。

こんな人におすすめ

歴史を学ぶ際の態度に関心のある人、大学で歴史を学び始める人

書評

カーは取り立てて難しい事柄について話しているわけではないのだが、さすがイギリスのインテリといった風情で、抽象論や引用が多く、あまり読みやすい本とは言えない。

筆者が最初から最後まで主張しているのは、「歴史は自然科学と一緒で法則も再現性もある」という極論と「歴史は偶然の連鎖であって何の教訓ももたらさない」という極論の間に、歴史と向かい合う態度があるということ。これを逃さなければ、最後まで読み通せるだろう。

「眼からウロコ」という新発見は無いかもしれないが、歴史から何かを学ぼうとする者にとっては必読の一冊と言える。

要約・あらすじ

Ⅰ 歴史家と事実

■19世紀は科学礼賛・事実礼賛の時代だった。しかし歴史を「事実の集積」と考えるのは誤っている。過去の人間が書き残した事実には、必ず主観や解釈が入る。例えば現在に残る古代ギリシャの歴史はほぼアテナイ人目線であって、コリント人やスパルタ人の視点は入っていない。

■加えて、書き残されている「事実」だけでは歴史にならない。歴史家がどの事実に着目するかによって、その後に残る歴史が変わる。つまり、事実だけを取ってみても、まず事実を書き残す同時代人の主観が入り、その後それを整理・解釈する者の主観が入るのだ。

■よって、イギリスの歴史家コリングウッドの言うとおり、歴史とは何かを考える上では、以下を理解しなければならない。

①事実や歴史書を書き残した人物の思想体系や価値体系

②研究対象としている過去の人々の思想体系や価値体系

③自分自身が現代という時代の思想体系や価値体系に縛られているという事実

■しかしながら、これを押し進めると、歴史は人間が創り出すものであって、客観的な歴史的事実は存在しないということになりかねない。山が見る角度によって異なって見えるからといって、山の客観的な形が存在しないわけではない。

■このように歴史には「事実の客観的編集」という過去寄りの捉え方と、「現代人による主観的解釈」という現在寄りの捉え方の2通りがあるが、歴史とは歴史家と事実の相互作用の不断の過程であると考えるのが適当だ。

Ⅱ 社会と個人

■個人は社会から独立しては存在し得ない。個人が習得する言語も考え方も、全て社会から影響を受けている。それは歴史家も例外ではなく、事前にその歴史家の思想(保守なのか革新なのか等)を掴んでおかないと、その研究を正しく理解することはできない。

■だからこそ、時代の変遷によって、一人の歴史家が異なる見解を述べることもあるが、それを批判しても仕方ない。歴史とは元来そのようなものである。

■そして歴史上の人物も、その時代の社会から独立しては存在し得ない。例えば共産主義の発生をマルクスに、第二次大戦の原因をヒトラーに帰するのは容易だが、それは正しくはない。社会全体の背景と個人の双方を研究しなければならない。

Ⅲ 歴史と科学と道徳

■歴史は決して科学ではない。ニュートン力学以降、科学的現象と同じように社会現象を「法則化」しようとする動きがあったが、徒労に終わっている。

■一方、「歴史は科学ではない」とする根拠として以下5つが挙げられるが、そのすべてが正しいわけではない。

①歴史は主として特殊的なものを取扱うのに反して、科学は一般的なものを取扱う。

→歴史家も過去に起きた特殊的事件の一般化を志向する。片方だけでは不十分。

②歴史は何の教訓も与えない。

→一般化とは、ある一組の事件から得た教訓を他の一組の事件に適用しようとする作業である。

③歴史は予見することが出来ない。

→歴史は経験則で未来を予見する。例えばクラスに2~3人の感染症が出た場合、誰に感染するかは分からないまでも、そのままだと何人かの感染者が出ることは予見できる。

④人間が人間を観察するのであるから、歴史はどうしても主観的になる。

→物理学でも、「観察者」の状態(運動しているか等)によって客体の捉え方は変化する。歴史は観察者も客体も、双方が人間であるというだけだ。

⑤科学と違って、歴史は宗教上および道徳上の問題を含む。

→歴史家は「神の仕業だった」と神に頼ることなく、自分の問題を解かねばならない。また、歴史家は現代の法廷で過去の人物の道義的是非を問うことはできない。あくまで過去の事件、制度、政策を評価するのみである。奴隷制は批判できるが、奴隷所有者を批判することは的外れだ。

■以上の通り、歴史は科学ではないが、ある程度は一般化でき、将来も予見できる。歴史を評価する絶対的な基準(現代の道徳や経済合理性等)は無いが、現在と過去を比較する中で、一定の評価軸を作っていくことになる。

Ⅳ 歴史における因果関係

■歴史研究とは、ある出来事の原因を追究することに他ならない。研究が深まるほどに原因は多様化していくが、発散しないように、同時に原因の単純化も必要である。歴史研究は双方が織り成しあって進んでいく。

■歴史は全てが必然で起きたわけでもないし、全てが偶然の連鎖で起きたわけでもない。偶然と思われていたもののうち、合理的な説明や解釈の手に負えると認めた部分を取り出し、一般化し、何らかの教訓を得るのは歴史家の仕事の一つである。

Ⅴ 進歩としての歴史

■人類は歴史とともに進歩しているという史観もあるし、没落しているという史観もあるが、それらは両立する。

■過去に獲得された経験が次世代へと伝達されるという点において、歴史は進歩する。将来的に限度無く進歩する可能性を持っている。確かに、歴史的には進歩の時代もあれば退歩の時代もある。ある集団には進歩でも、他の集団には退歩に見えることもある。しかし、我々はより良い世界を信じて、後代に義務を果たす必要がある。

■過去の解釈は、未来に向けての関心によって変化する。立憲政治を理想とするなら立憲政治の観点から、経済発展を理想とするなら経済発展の観点から歴史は研究される。その意味で、歴史とは過去と現在との間の対話であり、かつ歴史とは過去の諸事件と次第に現われて来る未来の諸目的との間の対話なのである。

Ⅵ 広がる地平線

■マルクスは理性により、社会とそれを構成する個人を能動的に作り変えることを要求した。フロイトは我々が行動の動機だと思っていたものの裏に無意識があることを示した。これらにより、人間は自分を社会や歴史の外に超然と客観的に立つ存在として捉えられなくなった。歴史家は自分自身の立ち位置を知る必要がある。

■近代の歴史が始まったのは、多くの民衆が社会的・政治的な意識を持つようになり、過去と未来とを持つ歴史的実体としての各自のグループを自覚するようになって以降、せいぜいここ200年である。それまで民衆は自然の一部でしかなかった。

■そしてその歴史はもはやヨーロッパ中心ではなく、広くアジア・イスラム・アフリカへ広がっている。ヨーロッパの片隅で、英語だけで、歴史を学ぶことなどできない。

■最近のイギリス・アメリカを見ると、理性を信じて理想に向かって進歩するという気概が薄れ、現実社会の制約の中で断片的改良を志向しているように見える。英語使用圏の歴史家は、理性を信じ、世界的規模で人類の進歩に貢献しなければならない。

学びのポイント

物事を相対化する知性と座標軸を確立する

自分の社会的および歴史的な状況を超越するという人間の能力は、それに自分がどんなに巻き込まれているか、それを認める感受性の如何によって左右されるように思われます。

本書にある数多くの金言の一つ。趣旨は以下のとおり。

・歴史家が研究対象とする過去には、その時代その時代の価値体系や常識がある

・そして歴史家自身も、その歴史家が属する時代の価値体系や常識から逃れられない

・それによって、研究対象である歴史の見方も変わってしまう

・だから、歴史家は自分自身が特定の価値体系や常識の影響を受けているという事実を理解しなければならない

これは広く一般化できる真理だろう。過去を見る際だけでなく、今起こっている事象を判断する際にも、「同時代の価値体系」や「自分の知識・経験」といったバイアスがかかる。これを紐解くのは容易ではない。

では、どうすればよいか。

どこまで行っても限界があることは事実だが、可能な限り「物事を相対化する知性と座標軸を確立する」ことしか無いだろう。出来る限り物事を客観視し、目の前で起きている現象が、物事全体の中でどのように位置付けられるかを判断し、それに正しく対応する能力を身に付ける、ということである。

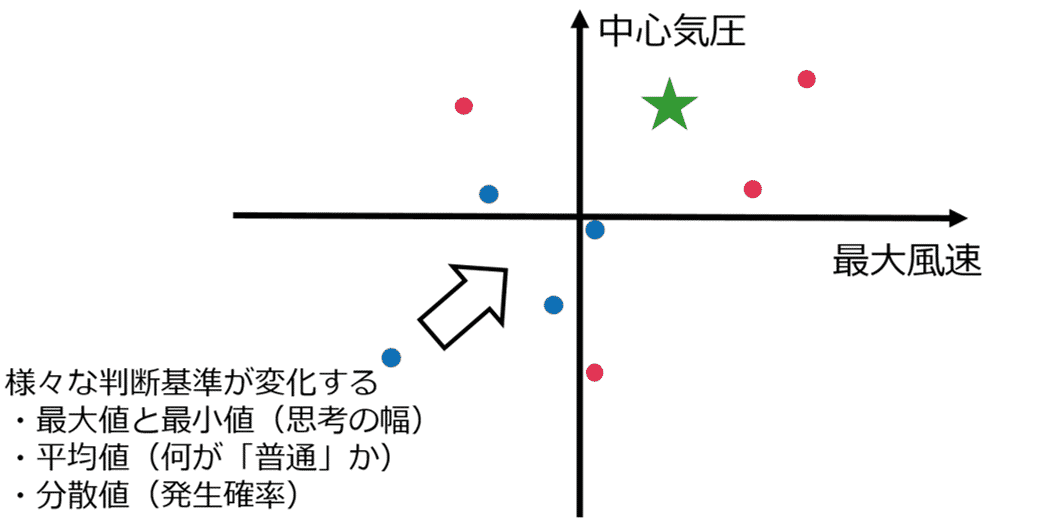

例えば、台風を例に考えてみたい。次の青い丸は、ある人が実際に経験したことのある台風の中心気圧と最大風速。つまり、この人は過去4つの台風の台風について情報を持っているということ。

ここで、来週、これまで経験したことがない気圧と風速を持った台風が日本に上陸するという予報が出たとする(★)。この人にとっては前代未聞の台風で、想定外の被害が出るかもしれない、と考えることになる。

一方、この人が、この青色の台風だけではなくて、次の図の赤色の台風も過去にあった、しかし被害は出なかった、ということを学んだらどうか。

この赤色の台風まで考慮すれば、座標軸は変化し、物事の捉え方も変わることになる。何が変化するか。まずは最大値と最小値。自分が知っているより風速が大きいor小さい台風があり、それでも被害は出ないことが分かる。これは思考の幅が広がるということを意味する。

次に平均値。赤色の台風を知ったことで、平均値が変化した。これは何が「普通」なのか、何が「中庸」なのかを正しく認識することに繋がる。

それから分散値、統計学で言えばシグマの二乗。ある物事が、どのくらいの頻度や確率で発生するかという情報も変化する。

つまり「物事を相対化する知性・座標軸」は正しい判断に寄与するということであり、そのためには、幅広い経験や学びが必要になる。これは勉強が出来る出来ないとは、あまり関係がなく、仕事や読書や人との交流を含むあらゆる経験を通じて、後天的に身に付けられる素養といえる。

それでもやはり、どこまで座標を広げても、「その時代の価値体系」や「自分の知識・経験」という限界には制限される。そのことを理解する感受性も同時に求められるだろう。

個人のせいにするのは簡単

今日のドイツ人は、ヒトラーの個人的悪意に対する断罪を歓迎しておりますが、これは、ヒトラーを生んだ社会に対する歴史家の道徳的判断の結構な代用品になっております。

ロシア人、イギリス人、アメリカ人は、彼らの集団的な犯罪の身代りとしてスターリン、(ヒトラーに宥和的だった)チェンバレン、マッカーシーを立て、一致団結、彼らに対して個人攻撃を加えているのです。

これも示唆的である。国家にしても企業にしても、何らかの功績や不祥事を個人に帰責するのはとても分かりやすい。

英国の歴史家A・J・P・テイラーは、第2次大戦の指導者を「ドイツはヒトラー」「イタリアはムッソリーニ」「イギリスはチャーチル」「アメリカはルーズベルト」「ソ連はスターリン」としたが、日本については「戦争指導者不明」だった。

日本に指導者がいなかったからといって、日本敗戦の原因がどこにも無いと言うのは誤っている。それと同じく、ヒトラーが指導者だったからと言って、ドイツ敗戦の原因をヒトラーのみに帰するのも誤っている。

ちなみに、不祥事を起こした企業のトップが引責辞任するニュースをよく見るが、トップが代わったくらいでは、その企業の体質は変わらないだろう。個人に帰責するのは簡単だが、本気で企業体質を変えたいなら、思い切って取締役全員辞任くらいやらなければ難しい。事業継続には支障が出るだろうが、若い者は奮起して会社を良くしていくだろう。

歴史的にも、明治維新を支えたのは薩長の若手であったし、戦後の高度成長を支えたのも年長者がパージされた後の若者だった。かつて巨大な赤字と借金を作った末に潰れた国鉄(日本国有鉄道)でも、理事の大半がパージされ、残った若手でJRを作り上げていった。変革時には若い力が必要ということだろう。

人事部長のつぶやき

過去の対応を評価する際に気を付けるべきこと

歴史家といえども社会から影響を受けているのだから、社会が変わるとともに、その歴史解釈が変わったとしてもおかしくない。

ドイツの大歴史家マイネッケは、ドイツ帝国が、ビスマルクの民族主義→ヴィルヘルム2世による敗戦→ワイマール共和国下の民主政治→ナチス支配と変遷するにつれ、最初は民族主義を最高形態としていた主張が、最後には「歴史は偶然に翻弄されている」という主張に変わっていった。

趣旨要約

このようなことは日常生活でもよくあることだ。例えば、ある国や企業が過去に実施したことを評価する際、「その時代自体から影響を受けていること」を忘れてはいけない。

かつて病院や職員室で喫煙できたからといって、それを今の基準で「信じられない」と責め立てても仕方ない。社会全体が喫煙について寛容だったのだ。鎌倉時代の武士を「なんて封建的なヤツだ」と責めても仕方ない。その時代時代で規範となる考え方があったことを見逃すと、評価や批判は的外れなものになる。

過去を見る時には、どうしても今の常識に縛られてしまいます。それをしっかり意識しなければいけませんね。

マルクスの特殊性と先進性

マルクスの著述の中には、意識的な革命的行為を要求した印象的な例が幾つかあります。フォイエルバッハに関する有名なテーゼは次のように述べております。「哲学者たちはただ世界をいろいろと解釈して来たが、大切なのは世界を変えることである。」

また、『共産党宣言』は次のように宣言しています。「プロレタリアートは、その政治的権力を用いて、一歩一歩、ブルジョアジーから一切の資本を奪い取り、一切の生産手段を国家の手に集中するであろう。」

歴史上、共産主義が失敗に終わったことを知っている現代人から見ると、マルクスは積極的な勉強対象にはなり得ないし、60年代の学生運動を含めて、なぜ多くの人がマルクスとその思想に熱狂したのかもよく分からないだろう。

しかし、マルクスの思想は政治学・社会学・歴史学・経済学・哲学等を含む壮大かつ深遠な体系で、当時のインテリからすると避けて通れない存在だった。

かつて学生運動の中心が高偏差値の大学だったことや、歴代の日本共産党委員長が東大をはじめとする高学歴の持ち主であるというのは示唆的で、インテリ層をも納得させる思想体系ということなのだろう。

加えて、「大切なのは世界を変えること」であったり「万国の労働者よ、団結せよ」であったり、理論と行動を結びつけて非インテリ層をも扇動した点に特殊性と先進性がある。

これはどこか、かつて日本を震撼させたオウム真理教に似た点を感じざるを得ない。科学では説明しきれない領域について明確な理論を展開すると、インテリ(特に物事を系統立てて整理し、白黒はっきりしないと許せないタイプ)は他に説明できる理屈がないので、屈してしまう。加えて分かりやすい教義で、非インテリ層をも取り込んでいく。そんな点が似ているのではなかろうか。

真面目で、曖昧なことが許せず、理想主義的な人が、共産主義やオウム真理教にのめり込んだのかもしれません。

新技術にはリスクが伴う

どんな新技術にしろ、歴史の流れのうちで発見された限り、肯定的な面とともに否定的な面を持っていたということです。いつでも犠牲は誰かが払わねばならないのです。

印刷術が発明されてから、これは誤った意見の普及を助けるものだ、と批評家たちが言い始めるまでに、どのくらいの時間がかかったか、私は知りません。

今日では、誰でも自動車の出現によって生じた交通事故の死者を悲しんでいますし、科学者の中には、それが破滅的に用いられ得る、いや、用いられたという理由で、自分たちが原子力解放の方法および手段を発見したことを後悔している人たちさえいます。

しかし、過去において、こういう苦情が新しい発見や発明の進行を食いとめる役を果したためしはなく、将来も果しそうもありません。

人間が生活を便利に快適にしていこうとする、そのエネルギーを止めることはできない。

便利で快適な技術には必ずリスクが伴う。上記の例にあるように、印刷術では嘘の流布に繋がるリスク、自動車では交通事故、原子力では軍事転用されるリスクが危惧される。

しかし一定の利便性を享受する以上、リスクも同時に許容しなければいけない。最近の日本では原子力発電の利便性とリスクが最も身近だろう。

古くは1986年のチェルノブイリ原発事故、最近では2011年の東日本大震災に伴う福島第一原発事故により、日本ないし世界では「とにかく危ない原発は廃止だ」という非理性的な議論が世間を席巻した。

「エネルギー」という経済の根本を左右する議論をするには、原発反対派は感情的になりすぎていた(或いはなりすぎている)のではないか。原発の事故リスクのみを過大評価し、CO2排出量や原料の安定調達、安定的な電力供給といった要素を冷静に評価する能力を失っていた(失っている)ように思う。

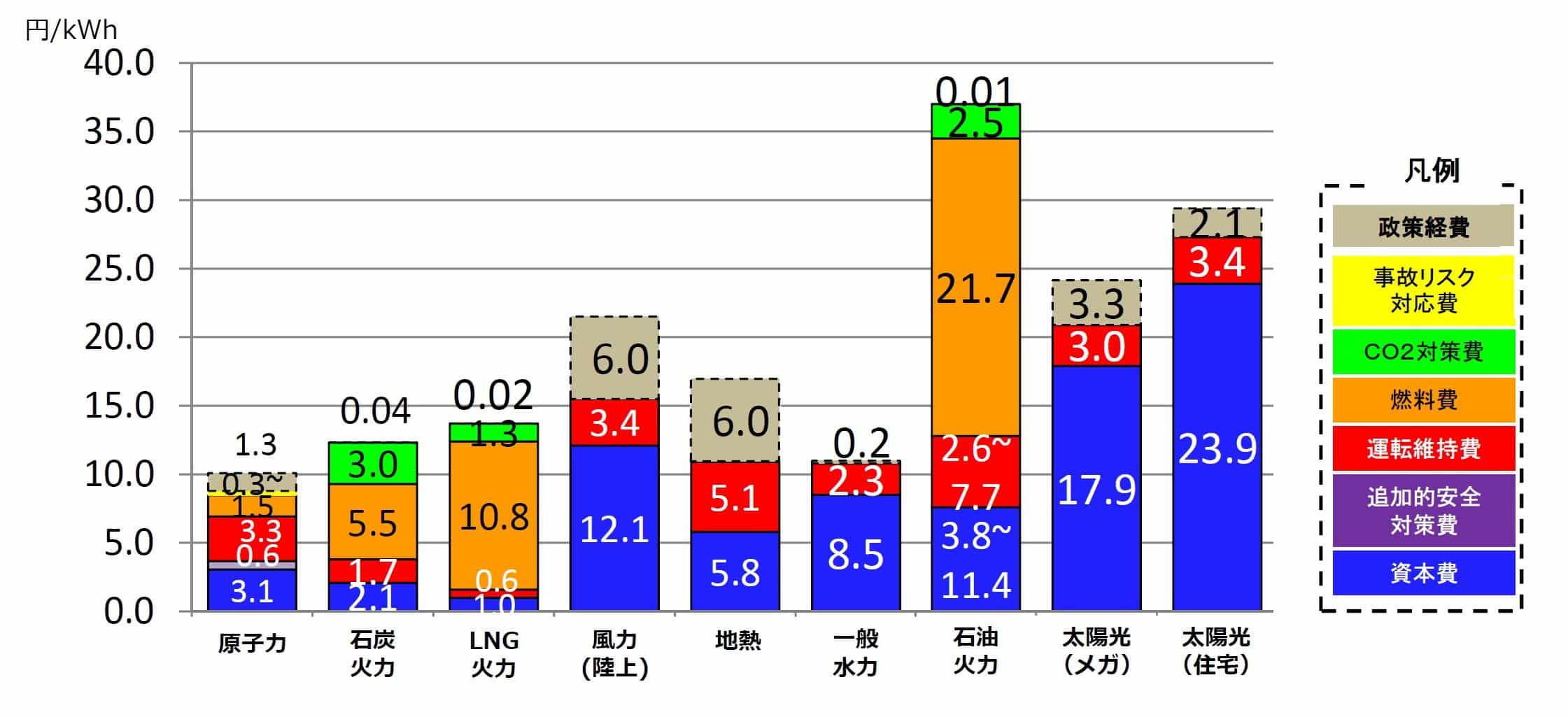

発電コスト比較

原子力発電は、主要な発電方法の中でもコストは低い。火力に比べてCO2排出量も圧倒的に少ない。もちろん、だからと言って原子力発電の一歩足打法では、ウランの輸入が止まるリスクを分散できない。よって、それぞれの発電方法によるメリット・デメリットを勘案して、ベストミックスを追い求める、というのがあるべき姿だろう。

注)2025年2月に経済産業省資源エネルギー庁の有識者会議「発電コスト検証ワーキンググループ」がまとめた最新の資料では、原子力のコストは上がり、太陽光のコストは下がっています。前者は安全対策費用を積んだため、後者は中国製のパネルが安価になったためです。

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/06_04.pdf

個人的には、人類が過去「火」の使い方を覚えて進化したように、「原子力」も人類の進化の過程であるように思える。まさにE・H・カーの言う「どんな新技術でも、誰かが犠牲を払わなければならない」ものの一つと言えるのではないか。

人類が最初に火を扱った際、恐らく色々な失敗をしただろう。火力をうまく制御できずに、山一つ焼いたこともあるだろう。深刻な火傷を負ったこともあっただろう。

しかし、そのような失敗を経て、人類は火を扱えるようになった。その結果、火で調理した食べ物を摂取することで、消化に費やすエネルギーを他に回すことができるようになり、脳が進化した。

原子力は現代の「火」ではなかろうか。深刻な事態を引き起こすことは本意ではないが、原子力技術をここで絶やすことは、後世の人類のためにならないし、そもそも不可能な試みであると思われる。

高度に政治的な議論でもあるので、様々な意見はあるでしょうが!

.png)

-205x300.jpg)