「源氏物語」紫式部

基本情報

初版 11世紀初頭

出版社 角川ソフィア文庫、岩波文庫等

難易度 ★★★★☆

オススメ度★★★★★

ページ数 504ページ

所要時間 5時間30分

どんな本?

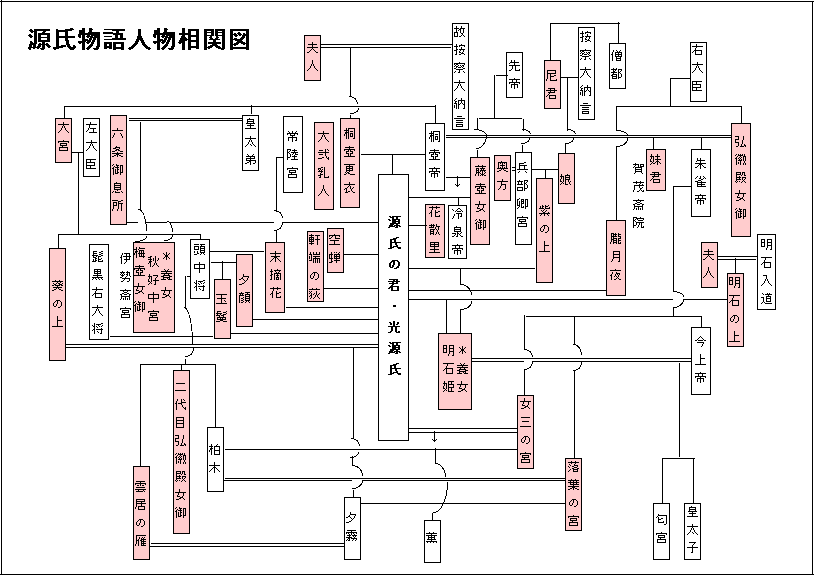

平安時代中期に紫式部によって書かれた長編小説。全54巻。天皇の子として才能・容姿ともに恵まれながら、臣籍降下して源氏姓となった光源氏を通して、恋愛、繁栄と没落、権力闘争など、平安時代の貴族社会を描く。登場人物は約500人、詠まれる和歌は約800に及ぶ。

それまでの「竹取物語」や「宇津保物語」と比べて、人物描写やプロットの組み立て方等が卓越しており、日本古典文学の最高傑作としての評価が確立している。「11世紀に女性が書いた長編小説」は世界的にも例がない。海外でも多数翻訳されており、日本人として身に付けておくべき教養の一つ。

本書が伝えたいこと

人間というものは権力・財産・異性への欲求にまみれているが、仮に望むものを手に入れたとしても、油断するとそれらはすぐに手の中からこぼれていく。そして、望む者を得るために自分の為した過ちは、巡り巡って必ず自分に返ってくる。

諸行は無常であり、必ず栄枯盛衰を伴う。光源氏の一生とその子孫を見ると、それがよく分かるではないか。

著者

紫式部

生年970~978-没年不明

平安時代中期の作家。実名は不明。父の藤原為時は中級貴族ながら、花山天皇に漢学を教える漢詩人であった。紫式部は兄弟より漢籍の覚えが早く、「男子であったら良かったのに」と父を嘆かせた。

若くして、同じく中級貴族の藤原宣孝と結婚し、一女をもうけるが、その後、宣孝は急死する。「源氏物語」の執筆はその頃に始まったとされる。

「源氏物語」の評判を聞いた藤原道長は、紫式部を、実の娘であり、一条天皇の后である彰子に仕えさせた。紫式部はその間に「源氏物語」を完成させている。

こんな人にオススメ

日本人的な心の機微を感じたい人、恋愛に疲れた女性、まとまった時間のある人

書評

仏教の無常観をベースに、ある一族の繁栄と没落を描くという観点では、後に成立する平家物語と同じ構造を持っている。しかし源氏物語では戦争の話は一切なく、宮中の暮らしや恋愛が中心に語られるため、ハラハラドキドキというよりは、抹茶でも飲みながら優雅に楽しむ類の本と言える。

テーマ自体は壮大だが、実際に展開されるプロットは「皇室スキャンダル」であったり「手あたり次第、美人から不細工まで喰いまくる源氏」であったり「嫉妬に悩む女たち」であったりと、知識階級以外の一般庶民でも楽しめる内容になっている。

また、長編小説だけに、物語の前半で仕掛けられた伏線が、後半で回収されるような場面も多く、読者を飽きさせないような工夫も見られるのは、さすが古典中の古典と言われる所以。

要約・あらすじ

第1帖「桐壺」(源氏1~12歳)

■桐壺の更衣は桐壺帝の寵愛を受け光源氏を生むが、身分が高くなかったこともあり、他の妃から激しい嫉妬といじめを受け、源氏が3歳の時に亡くなる。源氏は容姿端麗で学問も芸能も優秀だったが、占いで「天皇になる人相だが、国が滅びかねない」と出たため、臣籍降下して源氏の名を与えられる。

■源氏は元服し、4歳年上の葵上と結婚するが、クールすぎて愛情が湧かない。一方、帝の新しい妃である藤壺は桐壺の生き写しの美貌と言われ、源氏は密かに恋心を寄せる。

第2帖「帚木*」(17歳)

■雨の降る夜、源氏は男4人で女性論を語り合い「妻にするなら、階級や容姿は問わず、真面目で素直で気配りができる女がよい」という結論に達する。頭中将(源氏のライバル)は本妻にバレて関係が終わった内気な女の話をしたが、それは後に源氏が関係を持つことになる夕顔のことだった。

■翌日、源氏は方違え**で訪れた家で、伊予の介の若い後妻(空蝉)と強引に関係を持つ。空蝉側にも好意はあったが、人妻という身分ゆえ、2度目の誘いはきっぱり断った。

*帚木・・・伝説の木。遠くからは箒を立てたように見えるが、近づくと見えなくなる。

**方違え・・・外出するときに、占いで出た凶となる方向を避けるため、前夜に他の方角で一泊してから目的地に行くこと。

第3帖「空蝉」(17歳)

■拒絶された源氏は、ますます空蝉に熱を上げる。三度目の訪問で寝室に忍び込むが、空蝉は薄衣を脱ぎ捨てて逃げてしまった。部屋にいたのは継娘の軒端の荻だったが「それなりにかわいいし、まあいいや」と抱いてしまう。その後「僕らの関係は秘密だよ」と念を押すことも忘れない身勝手さだった。

■空蝉は「自分が人妻でなかったなら」と悶える一方、軒端の荻は人違いで抱かれたとも気付かず、源氏から何の連絡もないことを寂しく思った。

第4帖「夕顔」(17歳)

■源氏は偶然やりとりした和歌から教養と純粋さを感じ、中流貴族の子である夕顔と関係を持つ。二人は一日中いちゃついていたが、二人の枕元に生霊が現れ、夕顔はあっけなく死んでしまう。夕顔は頭中将の愛人で、三歳の女児(玉鬘)がいるが、正妻からの嫌がらせで頭中将から引き離されていた。

■その後、空蝉は夫について伊予の国に下り、軒端の荻は少将と結婚したことを知った源氏は、夕顔を含めたそれぞれの女との別れを惜しんだ。

第5帖「若紫」(18歳)

■源氏は藤壺が病気で宮中から下がった隙を見て、強引に藤壺を抱いてしまう。藤壺はもう二度と過ちは犯すまいと決心するが、既に源氏の子(後の冷泉帝)を身籠っていた。

■源氏が病気の治療で北山を訪れると、藤壺によく似た少女(紫の上)に出会う。少女は藤壺の姪で、母親を亡くして祖母のもとで育てられていた。その後、その祖母が亡くなり、父親が引き取ることを聞いた源氏は、紫の上を半ば強引に連れ去って自宅に引き取り、理想の女性に育てようとする。

第6帖「末摘花」(18~19歳)

■源氏は、皇族の娘だが父親を早くに亡くして零落していた末摘花の噂を聞きつけ、夜な夜なこっそり彼女を訪ねる。そこで頭中将とばったり出くわしたため、ライバル意識から二人は競って手紙を書く。源氏は彼女を抱くことになるが、鼻が象のように長く垂れ下がり、その先が紅花(末摘花)のように赤かった。

■源氏は自宅に帰ると、わざと鼻を赤く塗り「私の鼻がこんなだったらどうするか」などと言って紫の上と戯れた。一方で源氏は末摘花の困窮振りを見かねて、生涯にわたり援助を続けた。

第7帖「紅葉賀」(18~19歳)

■藤壺は男児(後の冷泉帝)を出産する。桐壺帝は「光源氏と瓜二つだ」と喜ぶが、真実を知る藤壺と光源氏は真相が明らかになるのではないかと気が気ではない。藤壺は源氏を意識的に遠ざけたため、源氏は紫の上と一緒にいることが多くなり、葵の上とはますます疎遠になった。

■一方で源氏は齢57~58のお婆さん(源典侍)と関係を持つ。同じく関係を持っていた頭中将は、二人の寝室に押し入り、源典侍の夫のフリをして、怒り狂いながら源氏に迫る。源典侍は慌てるばかりだが、源氏はその正体が頭中将と分かると、腕をぎゅっとつねって、二人で笑いあった。

第8帖「花宴」(20~21歳)

■宮中の花見の宴で見せた源氏の舞や詩は、人々を唸らさせた。宴の夜、酒に酔った源氏は月夜に誘われて向かいの御殿に忍び込み、女と出会う。嫌がる女に源氏は「まろは、みな人に許されたれば(私は誰からも咎められない身だ)」と囁き、女を抱いてしまう。

■翌朝、源氏と女は扇を交換して別れるが、翌朝になって、源氏が抱いた女は、ライバルである右大臣の娘、朧月夜であったことが判明する。

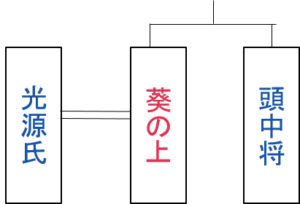

第9帖「葵」(22歳)

■賀茂祭(=葵祭)には懐妊した葵の上とともに、源氏の年上の愛人である六条御息所が源氏に会えないかと見物に来ていた。今を時めく左大臣の娘である葵の上は、六条御息所を含めて多くの車を押しのけて陣取りした。この車争いに、六条御息所は深く傷つく。

■葵の上は出産時に物の怪に取り憑かれ、苦悶し始める。男児(後の夕霧)を生むと急に息を引き取った。源氏が葵の上の生霊と会話をすると、それはまさしく六条御息所であったため、源氏は自責の念に駆られる。

第10帖「賢木*」(23~25歳)

■六条御息所は自分が生霊になっていたことを恥じ、娘の斎宮(伊勢神宮に仕える未婚の皇女)と伊勢へ下った。その後、病気で桐壺帝が亡くなり、政治の実権は(源氏のライバルである)右大臣側に移る。一方で藤壺は源氏からの求愛の激しさに悩み、息子である皇太子を守るため、出家してしまう。

■右大臣の娘である朧月夜は朱雀帝から寵愛されるが、源氏との関係は続いていた。夏のある日、源氏が朧月夜と密会していると、右大臣にその場を発見されてしまう。右大臣側はこれを口実として、一気に源氏を失脚させようと画策を始める。

*賢木・・・神事に用いる神木

第11帖「花散里」(25歳)

■右大臣からの圧力が強まり、源氏は失意の中にあった。その中でも、父桐壺帝の妃の一人である麗景殿女御を訪ね、昔話に花を咲かせる。

■その妹である花散里と源氏は、昔から恋人関係にあった。麗景殿女御を訪ねた後は、そっと花散里の部屋を訪れる源氏であった。

第12帖「須磨」(26~27歳)

■ついに源氏は一人、須磨へ退去することを決意する。朧月夜との密会が発覚した以上、何らかの処分は覚悟しなければならなかった。須磨の閑居は、都の華々しさとは無縁で寂しい限りで、京に残してきた女との手紙のやり取りだけが、源氏を慰めた。

■一方、明石の入道(桐壺の更衣のいとこ)は、源氏の須磨移転を聞き、自分の娘である明石の君を源氏と結婚させようとする。明石の君は「同じような身分同士の結婚はイヤ」という上昇志向の持ち主だった。

第13帖「明石」(27~28歳)

■源氏の枕元に桐壺帝が現れ「そなたの災難を見かねてここまで来た。須磨を去れ。朱雀帝にも伝えたいことがある」と言い残した。源氏は言いつけどおり須磨を去り明石に着くと歓迎され、明石の君と関係を持つ。しかし、心は都に残してきた紫の上にあった。

■都では朱雀帝の夢枕に桐壺帝が立つと、帝は眼病に悩むようになった。政局にも波乱が続いたので、帝は源氏を都に戻すことを決意する。源氏は懐妊した明石の君を都に呼び寄せ、中央政界にも復帰することになった。

第14帖「澪標*」(29歳)

■源氏が帰京した翌年の春、朱雀帝が譲位し、ついに冷泉帝(源氏と藤壺の子)が即位する。源氏は内大臣となり、源氏の系統が権力を掌握する。明石の君には女児(明石の姫君)が誕生するが、子のない紫の上の心は穏やかではない。

■帝の代替わりで六条御息所と娘の斎宮が帰京するが、御息所は娘を源氏に託して病気で亡くなった。源氏はその娘(秋好中宮)を自分の養女とした。

*澪標・・・船に水路を知らせるための杭

第15帖「蓬生*」(28~29歳)

■源氏が須磨にいる間、援助の無かった末摘花の生活は荒んでいた。それでも源氏との再会を心待ちにし、古風な生活を守り、絵物語を眺めて暮らしていた。

■源氏は末摘花のことなどあまり考えていなかったが、ひたすら自分を待ち続けた真心に心を打たれ、生活を援助する。その二年後、末摘花は源氏の宮殿に移り、世話を受けることになった。

*蓬生・・・雑草が生えていること

第16帖「関谷」(29歳)

■空蝉が夫である常陸の介の任務終了で帰京した。その道中、逢坂山で、石山寺に詣でていた源氏一行と遭遇する。空蝉一行は車馬から降りて、源氏一行を通した。

■源氏は帰京すると空蝉に歌を送り、二人は昔を思い出して感傷に浸る。空蝉の女心はかき乱されてしまう。そのうちに常陸の介は老衰で亡くなり、空蝉は出家してしまった。

第17帖「絵合*」(31歳)

■源氏の養女で六条御息所の娘である秋好中宮は、冷泉帝の妃となる。冷泉帝には既に妃がいたが、秋好中宮は絵がうまかったため、次第に二人は打ち解けていった。

■それが面白くない妃の父親(権中納言)は、藤壺の提案で源氏と「絵合」で勝負する。一回戦は引き分けであったが、最後に源氏が須磨での生活や心境を表した絵日記を出し、勝負が決まった。

*絵合・・・互いに持ち寄った絵を出し合い、優劣を競う遊び

第18帖「松風」(31歳)

■源氏は明石に使者を送り、明石の君とその母・娘(明石の姫君)の3人を京に呼び寄せる。源氏は初めて姫君と対面すると、あまりの愛くるしさに、これまでの長い別居生活を悔やんだ。

■源氏は(子のいない)紫の上に、明石の姫君を引き取って養育したいと相談する。紫の上は明石の君に対して嫉妬心を持ってはいるが、子供が欲しかった紫の上は源氏の提案を受け入れた。

第19帖「薄雲」(31~32歳)

■紫の上は明石の姫君がかわいくてたまらなく、明石の君への嫉妬心も和らいでいった。源氏は明石の君のもとへも通い、うまくバランスを取っていた。

■そんな折、藤壺が37歳の若さで亡くなる。冷泉帝は藤壺の信頼厚かった僧侶から「世が乱れているのは、冷泉帝が父親を臣下として扱っているから」と聞かされ、自らの出生の秘密を知る。冷泉帝は父たる源氏に譲位しようとするが、源氏はそれを固辞し、ついに秘密がばれたことを知る。

第20帖「朝顔」(32歳)

■源氏は若い頃から、桐壺帝の弟の娘である朝顔に好意を持っており、今なお、口説き続けていた。しかし朝顔は、源氏と交際した女性が嫉妬で苦しむ姿を見てきたため、源氏を断固拒む。するとますます源氏は恋焦がれるようになる。

■朝顔に熱を上げる源氏を見た紫の上は悲嘆に暮れるが、源氏は「彼女のことは本気ではない」などと弁明する。ある雪の日、源氏は紫の上に、藤壺、朧月夜、明石の君、花散里の人物評を語る。

第21帖「乙女」(33~35歳)

■33歳になった源氏は太政大臣に昇格する。翌年、四季を表す庭を配した豪邸「六条院」が完成し、春の街には紫の上と明石の姫君、夏の街には花散里とその元で養育されている夕霧、秋の街には秋好中宮、冬の街には明石の君が移り住んだ。

■夕霧(源氏と葵の上の息子)と雲居の雁(頭中将の子)が恋に落ちるが、雲居の雁を皇太子妃にしようとしていた頭中将は激怒。雲居の雁を自宅に引き取ってしまった。

第22帖「玉鬘」(34~35歳)

■夕顔の急死以来、20年が経った。頭中将との子(玉鬘)は、乳母の夫が大宰府の次官だったため、九州にいた。夕顔は地元の実力者から執拗に求婚されるが、乳母の夫の遺言で京に連れてこられる。それを喜んだ源氏は頭中将に内緒で玉鬘を養女として引き取り、花散里に(夕霧に加えて)養育させることにした。

■玉鬘を引き取るにあたって、源氏は紫の上に気を遣った。夕顔との過去を語り、「何も包み隠さず話すのは、あなたが特別だからだ」とまで言ったが、紫の上はやはりおもしろくない。

第23条「初音」(36歳)

■新春を迎え、源氏は六条院の女たちを順に訪ね(紫の上→明石の姫君→花散里→玉鬘)、夜は明石の君の部屋に泊まった。源氏は紫の上の御殿に朝帰りするが「うたた寝をしてしまって遅くなった」と適当なことを言う。紫の上は返事をしなかったので、源氏は狸寝入りしてごまかした。

■一方、二条の東の院の女たちは、六条院の華麗な絵巻のような光景に比べると地味である。末摘花は古風で貧相な姿ながら勉強に打ち込み、空蝉は仏道に励んでいた。

第24帖「胡蝶」(36歳)

■春、紫の上の御殿では新造した遊覧船を池に浮かべて進水式を行い、管弦楽の宴を盛大に催した。玉鬘にとっては社交界のデビューとなったが、多くの男性からの関心を集め、実の妹とも知らずに恋心を寄せる柏木(頭中将の子)も混じっていた。

■源氏は親の顔をしつつ、玉鬘の美貌に魅了を感じ、ついに口説いてしまう。そんな源氏に玉鬘は嫌悪感を覚える。

第25帖「蛍」(36歳)

■源氏の弟にあたる兵部卿の宮から玉鬘に手紙が届いたため、源氏は返事を書かせる。兵部卿が喜んでやって来たその時、源氏は玉鬘の目の前にたくさんの蛍を放ったため、玉鬘の美貌が光に照らされて浮かび上がった。兵部卿の恋心はさらに強くなる。

■一方の源氏は相変わらず玉鬘に言い寄っていた。物語に夢中になる玉鬘に対して「物語はこの世に生きる人間の姿を現すが、所詮は虚構」と物語論をぶつ。その頃、頭中将は夢占いで「夕顔との子が誰かの養女となっている」と告げられるが、まさか玉鬘が自分の子だとは思っていなかった。

第26帖「常夏」(36歳)

■頭中将は夕顔との子(玉鬘)の代わりに、別の女ともうけた近江の君を引き取ることとした。しかし近江の君は、早口で無教養で洗練されない田舎者だったため、源氏は頭中将を痛烈に皮肉った。その背景には、夕霧と雲居の雁の仲を認めない頭中将への怒りもあった。

■それを聞いた頭中将も激怒。雲居の雁に「夕霧の言葉になびくな」と注意する。近江の君はどうしようもないので、娘である弘徽殿の女御の元に行儀見習いに出すが、支離滅裂な歌しか作れず、女房達の失笑を買っていた。

第27帖「篝火」(36歳)

■近江の君が世間の笑い種になるのを聞いて、玉鬘は源氏に引き取られたことを幸運に思い、源氏に心を開き始める。ある日、篝火の中で二人は和琴を枕に寄り臥す。源氏はさすがに自分の立場を弁えて何もしないが、勢いの落ちた篝火を再び強く燃やし、自身の恋心として玉鬘に歌を送る。

■折しも夕霧と柏木(頭中将の子)が管弦の遊びに興じていたため、彼らを招いて演奏させた。柏木は、実の姉と知らず玉鬘がいることに緊張し、事情を知っている玉鬘は、父の技を受け継ぐ柏木の演奏に耳を傾けた。

第28帖「野分」(36歳)

■8月、激しい野分(=台風)が六条院を襲う。見舞いに訪れた15歳の少年夕霧は、紫の上の姿を垣間見、その美しさに心奪われる。そして、源氏が自分を六条院に住まわせないのは、紫の上に近づけないためだと気付く。一方の源氏も、夕霧が紫の上に心を奪われていることを見抜く。

■夕霧は、その後に訪ねた玉鬘にも恋してしまう。源氏が玉鬘と親子を超えたような親しさを見せることに驚き、不審に思う。様々な女性に心乱されながらも、一方では律儀に雲居の雁に手紙を出す夕霧であった。

第29帖「行幸*」(36~37歳)

■冷泉帝が行幸するということで、玉鬘も見物に出かけた。そこで実父の頭中将や(将来の夫となる)髭黒の右大将を初めて見たが、とりわけ源氏そっくりの冷泉帝の端正な姿に心惹かれた。源氏は玉鬘を冷泉帝の女御にすべく、成人式を企画し、玉鬘の素性を明らかにするため頭中将の出席を求める。

■しかし、頭中将は病気を理由に出席しようとしない。そこで源氏が頭中将を訪ね、直接、玉鬘が頭中将と夕霧の娘であることを告げた。頭中将は涙ぐみ、ずっと玉鬘のことを思っていたことを吐露する。二人は若い日の「雨世の品定め」を思い出し、深夜まで語り合った。

行幸・・・天皇が外出すること

第30帖「藤袴」(37歳)

■玉鬘は冷泉帝への出仕を悩んでいた。既に妃となっている秋好中宮や頭中将の娘と寵愛を競うことになるからである。そんな中、夕霧は相変わらず玉鬘に恋の歌を送るが、玉鬘は相手にしない。

■釈然としない夕霧は源氏に対して「宮仕えさせることを隠れ蓑に、源氏が玉鬘を側室にしようとしていると頭中将が疑っているそうだが、どうなのか」と厳しく追究する。源氏ははぐらかすが、頭中将が自分の魂胆を見透かしていることに肝を冷やした。

第31帖「真木柱」(37~38歳)

■髭黒の右大将が、侍女の手引きで強引に玉鬘を抱いてしまう。玉鬘は身の不運を嘆き、源氏も困惑したが、事実はどうしようもなかった。髭黒は何とか玉鬘を自邸に迎えようと、現妻を説得するが、逆上した現妻は香炉の灰を髭黒に浴びせかけた。

■子の真木柱だけは髭黒を待つと言い張ったが、現妻の父親は、現妻とその子達を自邸に引き取る。翌年、玉鬘は予定通り冷泉帝に出仕するが、冷泉帝は玉鬘の美貌に惹かれる。慌てた髭黒は玉鬘を早々に自宅に連れ戻した。以降、玉鬘が宮中に入ることはなく、髭黒との間に男児を出産した。

第32帖「梅枝」(39歳)

■明石の姫君(源氏と明石の君の子。養母は紫の上)が成人式を迎え、皇太子の女御として宮中に入ることになった。身分の低い実母の明石の君は参列を許されなかったが、源氏はそれを後悔する。

■頭中将は、夕霧との仲を裂いてしまった雲居の雁が不憫でならない。一方の源氏も夕霧の身を心配して、それとなく他の縁談を薦める。

第33帖「藤裏葉」(39歳)

■夕霧と雲居の雁の結婚を認めなかった頭中将も、他の女との競争がある宮中より、立派な婿を迎えた方が良いと考えるようになり、二人はついに結婚する。源氏は辛抱強く待った夕霧のことを褒める。この秋、源氏は皇位を譲った天皇と同じ地位(准太上天皇)となり、源氏一族の栄華は絶頂に達する。

■明石の君が宮中に上がる夜、実母の明石の君と養母の紫の上が初めて対面する。明石の君は紫の上を、多くの愛人の中でも源氏が特別愛するのも当然だと悟り、一方の紫の上も、明石の君の物腰のすばらしさに、源氏がこの人を愛するのも尤もだと目を見張った。

第34帖「若菜上」(39~41歳)

■朱雀院は健康がすぐれず、出家を望んでいたが、娘の女三の宮のことが気がかりでならず、源氏の妻にすることを選んだ。源氏は紫の上の手前、困惑するが、帝の願いなので聞き入れるよりほかなかった。紫の上は案の定、動揺するが、苦悩を隠して冷静を装った。

■柏木(頭中将の息子)は女三の宮との結婚を熱望する一人だったため、源氏と女三の宮の結婚には落胆する。六条院で蹴鞠が行われた際、猫の綱が絡まって御簾が上がり、柏木は女三の宮の姿を見ることになる。すると柏木はその可憐な姿にすっかりのぼせてしまった。

第35帖「若菜下」(41~47歳)

■冷泉帝が退位し、明石の姫君の子が皇太子となった。明石一族の幸運や女三の宮の存在を見るにつけ、紫の上は出家を望むが、源氏がそれを許さない。ついに紫の上は発病し、六条御息所の物の怪まで現れるが、なんとか小康を得ている。

■柏木は女三の宮の姉、落葉の宮と結婚するが、女三の宮への思いは変わらず、強引に密通してしまう。女三の宮が妊娠したというので源氏が見舞った際、偶然柏木からの手紙を発見し、真相を知る。藤壺との過去を思い出し、因果応報の罪を感じつつも、源氏は柏木を厳しく糾弾する。

第36帖「柏木」(48歳)

■源氏に指弾された柏木は、恐怖と心痛で病床に臥す。やがて女三の宮は柏木の子(のちの薫)を生むが、女三の宮にも六条御息所の物の怪が現れたため体調を崩し、ついに出家してしまう。女三の宮の出家を知った柏木は絶望し、間もなく亡くなる。

■幼い薫を抱いた源氏は、柏木の死も、女三の宮の出家も、この子の代償かと思うと、さすがに怒りも消え失せ、涙した。同時に、このような形で藤壺との不義の報いがあったのだから、来世での罪は軽くなるだろうとも思った。一方、夕霧は未亡人となった落葉の宮を見舞うと、次第に惹かれていってしまう。

第37帖「横笛」(49歳)

■娘である女三の宮の出家や、同じく娘の落葉の宮の夫(=柏木)の死に胸を痛めている朱雀院から、女三の宮のところに筍が送られてきた。薫がそれを生えたばかりの歯でかじろうとする姿が愛らしく、源氏は「いやな節(=女三の宮の密通という事件)は忘れられないが、竹の子(=薫)は捨てられない」という歌を詠む。

■夕霧が落葉の宮を見舞った際、落葉の宮の母は夕霧に柏木遺愛の横笛を贈った。その夜、柏木の亡霊が夕霧の枕元に立ち、横笛を夕霧ではなく自分の子に伝えたいと言う。夕霧は薫に柏木の面影を感じながら源氏にその件を話すが、源氏ははぐらかしてしまう。一方、雲居の雁は夫の浮気に気付き始める。

第38帖「鈴虫」(50歳)

■秋、仏道修行に励む女三の宮の部屋の前庭に、鈴虫などの秋の虫を放した。虫の音鑑賞を口実に、源氏は未練がましく女三の宮に愛を語るが、柏木との密通という罪を償うために出家した女三の宮には、その気は全くない。

■源氏が秋好中宮を訪問すると、中宮は出家したいと言い出した。母親である六条御息所がいまだに物の怪となって現れ、成仏できずにいるという。源氏はこれを諌め、六条御息所の供養を計画する。

第39帖「夕霧」(50歳)

■落葉の宮は母が病気になったため、比叡山の別荘に移った。夕霧はその見舞いを口実に落葉の宮を訪ね一晩過ごすが、思いは遂げられない。落葉の宮の母からは真意を問う手紙が送られてきたが、妻の雲居の雁が見つけ、隠してしまう。返事をよこさない夕霧に落胆しながら、落葉の宮の母は亡くなる。

■夕霧は落葉の宮を京に連れ戻し、強引に関係を結んで一緒に住み始める。しかし激怒した雲居の雁は、子供を全員連れて実家に帰ってしまった。

第40帖「御法*」(51歳)

■紫の上の体調がすぐれない。孫の匂宮(明石の姫君の子)を呼ぶと「大きくなったら、庭の梅と桜を見て私を思い出してほしい」と遺言のようなことを言った。匂宮は紫の上の顔をじっと見つめ、涙が出そうになったので行ってしまう。紫の上は匂宮を最後まで育てられないことを悲しく思うのだった。

■源氏と明石の君に看取られながら、紫の上がついに亡くなる。悲しみのあまり源氏は紫の上から一切離れようとせず、涙を流し続けた。そして、出家への思いを強くしていく。

御法・・・仏法のこと

第41帖「幻」(52歳)

■年賀のあいさつに来た弟の蛍兵部卿が「妻を失うのは悲しいこと」と言うのを聞いた源氏は、蛍兵部卿が早くに妻を亡くし、その後玉鬘に言い寄るが上手くいかず、結局髭黒の娘である真木柱と結婚するが、仲がうまくいっていないことを想い、互いのつらい立場にさらに悲しみが込み上げた。

■出家を考える源氏は身辺整理を始める。手紙も多数あったが、須磨の時代に紫の上からもらった手紙だけは、特別に一つにまとめてあった。自分でしたことながら、二十数年前が遠い昔のことのように思えた。さすがに源氏も躊躇ったが、結局手紙は全て破って燃やしてしまった。

「雲隠」

本文なし(源氏の死が暗示される)

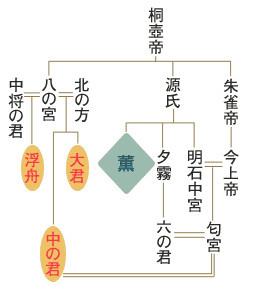

第42帖「匂兵部卿」(薫14~20歳)

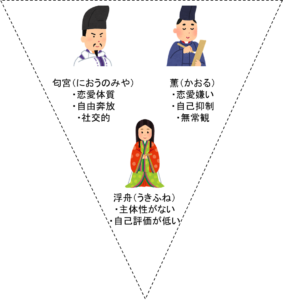

■源氏亡き後、後継者と言われたのは薫(柏木と女三の宮の子)と匂宮(現天皇と明石の姫君の子)だった。薫は生まれつき体から芳香を放つ。自らの出生に漠然とした疑念を持ち、性格に影がある。一方の匂宮は社交的で明るく、恋愛体質である。薫に対抗して、香を衣に移して匂わせていた。

■夕霧は自分の娘を薫か匂宮に嫁がせようと、あれこれ画策していた。その夕霧は、雲居の雁と落葉の宮のもとに、一日交代で月に十五日ずつ、律儀に通っている。

第43帖「紅梅」(24歳)

※第43帖「紅梅」及び第44帖「竹河」は、全体のストーリーにおける重要性は低い

■頭中将の息子で柏木の弟である按察の大納言は、妻を亡くして真木柱(髭黒の長女)と再婚する。亡き先妻との間には二人の娘がおり、真木柱も先夫との間に娘(東の姫君)がいた。

■按察大納言は、次女を匂宮と結婚させたく努力するが、匂宮は東の姫君に心惹かれていた。

第44帖「竹河」(14~23歳)

■玉鬘の長女は現天皇・冷泉院・薫・蔵人の少将(夕霧と雲居の雁の子)から求愛を受けるが、玉鬘は冷泉院に嫁がせる。

■しかし、先に冷泉院の妃になっていた叔母からの嫉妬を受けて、実家に戻ってきてしまった。玉鬘は「この結婚は失敗だった」と薫に愚痴をこぼした。

第45帖「橋姫」(20~22歳)※ここから宇治十帖

■桐壺帝の八の宮(第八皇子、光源氏の異母弟)は、政争により零落し、宇治の地で二人娘である「大君」「中の君」姉妹と暮らしながら仏道に励んでいた。薫はそれを知ると八の宮をたびたび訪れ、次第に姉妹にも恋心を覚えるようになった。

■同時に、薫は姉妹に仕える老女房(故柏木の乳母)から、柏木が女三の宮に宛てた手紙の束を受け取り、自らの出生の秘密を知ることになる。

第46帖「椎本」(23~24歳)

■匂宮は薫から姉妹のことを聞きつけ、逢う機会を得るために、宇治にある夕霧の別荘で管弦遊びに興じた。その音が八の宮の別荘に届き、宮が薫に手紙を出す。それを匂宮が代筆したことをきっかけに、匂宮と中の君の文通が始まる。一方の薫は大君に好意をほのめかした。

■八の宮が厄払いのために山に入ることになると、姉妹に「皇族としての誇りを汚すような結婚をしてはならない。宇治を出てはならない」と訓示した。八の宮はそのまま亡くなり、姉妹は悲嘆に暮れ、薫にも匂宮にも取り合わなかった。

第47帖「総角*」(24歳)

■八の宮の一周忌を機に、薫は再び大君に迫るが、生涯独身を貫く覚悟の大君は応じない。女房達の協力を得て、強引に寝室に入ってみるものの、大君は屏風に隠れてしまった。薫は大君と結ばれるため、まず中の君を匂宮と結婚させようと、匂宮を中の君の寝室に招き入れて抱かせてしまう。

■匂宮は母明石の君の反対により宇治に通えなくなり、大君と中の君は落胆する。加えて帝が匂宮の宇治詣でをやめさせるため、匂宮と夕霧の娘との結婚を決めてしまい、大君は心労で亡くなる。一方、匂宮は中の君のもとに通い続け、ついに明石の君も匂宮と中の君の結婚を許す。

総角・・・古代の髪型の一種

第48帖「早蕨」(25歳)

■宇治に春がやってきても、中の君は亡き姉大君の追憶に浸っていた。薫は宇治を訪れ、大君との思い出について、中の君と語り合う。中の君は大君の形見のような存在だったため、匂宮に引き取られて都に行く姿を後悔とともに見守った。

■夕霧は匂宮を娘婿にと考えていたが、中の君と結婚してしまったため、今度は薫に目を向ける。しかし大君と中の君を失った薫はその気になれない。今もなお、匂宮のもとに中の君を訪ねる薫の姿に、匂宮は警戒の念を抱く。

第49帖「宿木」(24~26歳)

■帝が既に母親を亡くした次女を託したいと薫に告げる。薫は亡き大君を忘れられないが、帝の意向ということでこれを承諾する。これを見た夕霧は娘を匂宮に嫁がせることとし、こちらも時の権力者である夕霧には逆らえず、匂宮は結婚を承諾した。

■一方、妊娠していた中の君の心中は穏やかでない。しかも匂宮は夕霧の娘に夢中になっていく。薫が相談相手になるが、それはやがて恋慕に変わる。薫の気を逸らそうとした中の君は、亡き大君に似た異母妹の浮舟がいることを薫に教える。薫は宇治で偶然浮舟を垣間見、心奪われてしまう。

第50帖「東屋」(26歳)

■浮舟は八の宮の子だったが、母親が常陸介と再婚し、二人に育てられた。常陸介の元には財産目当てで数多くの求婚者が訪れたが、浮舟と婚約していた左近の少将は、浮舟が常陸介の実子でないことを知ると、妹に乗り換えて結婚してしまう。浮舟を不憫に思った母親は、中の君に浮舟を託す。

■浮舟を偶然見つけた匂宮は、浮舟に言い寄る。実の姉の夫に口説かれるという事態に浮舟は困惑し、中の君は心を痛めた。中の君は改めて浮舟を薫に薦めたため、薫は浮舟を宇治に移すことにした。容姿は大君そっくりであるが、教養のレベルが程遠いことから、薫は薫で浮舟の扱いに悩む。

第51帖「浮舟」(27歳)

■浮舟が宇治にいることを知った匂宮は、薫の声を真似て浮舟の寝室に入り、強引に抱いてしまう。別の機会でも、宇治川の小島で二人きりの時間を二日も過ごす。淡々として落ち着いている薫と異なり、ひたすら情熱的に愛情を表現し、体の関係を持ち続ける匂宮に、次第に心惹かれていってしまう。

■しかし、薫と匂宮の使者が宇治で鉢合わせしたことから浮舟の浮気がバレ、薫から裏切りを咎められる。薫と匂宮(姉の夫)の板挟みにあった浮舟は泣くことしかできない。どうにもならなくなった浮舟は、ついに入水自殺することを決意する。

第52帖「蜻蛉」(27歳)

■浮舟の姿が見えず、宇治の山荘は大騒ぎになる。浮舟の秘密が公になっては世間体が悪いと、遺体のないまま葬儀が行われた。薫は、浮舟の失踪を匂宮との過ちが原因と確信するが、浮舟を宇治に放置していたことを後悔し、悲しみに暮れる。

■浮舟の法事が終わると、匂宮も薫も、新たな恋を始める。それでも薫は、夕暮れに儚げに飛び交う蜻蛉をながめながら、大君、中の君、そして浮舟に思いを馳せ、深い沈むのであった。

第53帖「手習」(27~28歳)

■入水自殺を図った浮舟は、宇治川沿いの大木の根本に、昏睡状態で倒れていた。たまたま通りかかった僧都一行に助けられ、手厚く保護されるが、尼の前では素性を一切語らず、ただ出家したいと願うばかりであった。

■浮舟を助けた老尼の娘婿が、浮舟に一目ぼれして言い寄ってきた。浮舟はうんざりしてついに出家してしまう。一方、薫は浮舟生存の噂を聞きつけ、浮舟を訪ねようとする。

第54帖「夢浮橋」(28歳)

■薫は僧都を訪ね、出家した女について詳しく尋ねる。「その女は浮舟に違いない」と確信した薫は、僧都に浮舟と会わせるよう頼んだ。僧都は薫の熱心な様子を見て、浮舟を出家させたことを悔やむが、浮舟の心を乱すと仏罰が下ると恐れ、薫の願いを断った。

■結局、浮舟の弟が、薫の手紙を持って浮舟を訪ねることになったが、浮舟は弟との面会をも拒絶した。薫は、誰が浮舟を囲っているのだろうかなどと、あれやこれや思い乱れるのであった。

学びのポイント

節操のない光源氏

「まろは、みな人に許されたれば、召し寄せたりとも、何でうことかあらむ。ただ忍びてこそ」と宣ふ声に、「この君なりけり」と聞き定めて、いささか慰めけり。

(現代語訳)

第8帖「花宴」より

「私をとがめることができるような人はいないから、呼んだって無駄ですよ。静かに、静かに」と言う口調から、「源氏の君だったのだ」と察して、女は少しほっとした。

源氏が「私は身分が高いから、誰にも咎められずに女を抱き放題なのですよ」と大胆にも宣言する有名な場面。

源氏物語というと、どうしても光源氏のプレイボーイぶりばかりが目立ってしまうが、それも致し方ないくらいの「全喰い」状態。である。少し例を挙げるだけでも、、、

藤壺:父親(桐壺帝)の奥さん

夕霧:ライバル(頭中将)の奥さん

朧月夜:兄(朱雀帝)の奥さん

源典侍:57~58歳のお婆さん(38歳年上)

女三の宮:13歳の少女(26歳年下)

空蝉:たまたま宿泊した知人の家にいた若い人妻

軒端の荻:たまたま宿泊した知人の家にいた若い人妻の継娘

縦横無尽に口説きまくる光源氏。どうしてもこの点には触れておかずにはいられない。

雨夜の品定め

(頭中将)

・完璧な女というものは存在しない。特に上流階級の女は大切に育てられて欠点が見えにくい。男は女の一部だけを知って、自分の想像で十分補って恋をすることになる。・女に愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないのはよくない。自身の愛さえ深ければ、女のあやふやな心持ちも直せるはずだ。長い心で見ていくだけだ。

(左馬頭)

・女はその身分によって上中下に分けられる。ただし、没落した上級貴族や成り上がりの中級貴族は中と言えるだろう。・上流貴族からそれなりの女が出てくるのは当然のこと。中流貴族の家庭で思いがけず良い女が育っているのを発見すると、男はよろこぶ。

・容姿端麗で手紙も上手な女は浮気をするからダメ。世話事ばかりで才が無いのは一緒にいてつまらないからダメ。素直なだけの女も、何も決められずこちらが大変だからダメ。不愛想な女も嫉妬深い女もダメ。家出して気を引こうとするようなメンヘラ女も当然ダメ。

色々と条件は多いが、結婚となると話は別だ。階級や容姿は問わず、真面目で素直で気配りができる女を妻とすべきであり、少々の欠点には目を瞑るべきだ。

第2帖「帚木」より趣旨要約

全く言いたい放題である。現代において地位ある人がこのような発言をしたら、炎上間違いなしだろう。

ああでもない、こうでもないと議論した結果、「結婚するなら真面目で素直で気配りができる女」という、恐らく全世界・全時代的に普遍的かつ男の身勝手が象徴されたような結論に達する(まあ、女性が逆のことを議論すれば「金に困らない男」という結論になるのだろうが)。

なお、光源氏は頭中将の妹である葵の上と結婚しているが、葵の上が上流階級っぽいクールさを持っており、光源氏はなかなか馴染めないでいた。

頭中将の「女に愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないのはよくない。自身の愛さえ深ければ、女のあやふやな心持ちも直せるはずだ」という発言は、そんな二人の関係を念頭に置いたものだったが、光源氏は目を閉じたまま何も言わなかったため、頭中将は悔しく思ったと書かれている。

古典的な三角関係

「たちばなの 小島は 色もかはらじを この浮舟ぞ ゆくへも知られぬ」

(現代語訳)

第51帖「浮舟」より

橘の茂る小島の色は変わることはないかも知れませんが、水に浮く小舟のような私の身は不安定なまま、どこへ漂ってゆくのか知れません。

源氏物語の終盤である「宇治十帖」では、非常に典型的な三角関係が登場する。薫は物静かで内省的。一方の匂宮は積極的で社交的。浮舟は当初薫に惹かれるが、匂宮に強引に抱かれてしまうと、気持ちは匂宮に移っていく。まさに、水に浮く浮舟のように、あちらへこちらへ、心も体も不安定になる。

浮舟は「押しに弱い」タイプと言えるが、進化生物学的に考えれば、「押しに弱い」女性の方が「押しに強い」女性に比べて(本人には不本意かもしれないが)子供を作る可能性は高く、その遺伝子が現在まで残っているだけと言える。

また、科学的に証明されているわけではないが、一般的に女性は「好きだから関係を持つことは当然として、関係を持ったから相手を好きになる」という傾向があると言われている。

これも「関係は好きな人と持つべきである」→「私はこの人と関係を持った」→「私はこの人のことを好きなはずである。好きでなければならない」という、一種の認知的不協和の解消と言え、その意味でも浮舟は非常にリアルな人間像となっている。

人事部長のつぶやき

女性の嫉妬の恐ろしさ①

帝が毎夜毎夜、桐壺更衣を呼んで抱くため、他の妃たちはおもしろくない。

あまり回数が多いと、通り過ぎる廊下や架け橋のあちこちに汚物をまくという、異常なまでの妨害工作に出た。また、廊下の両端の扉を、あちらとこちらの妃方が示し合わせて鍵をかけ、中に閉じ込めてうろたえさせるという類のいじめもよく行われた。

何かにつけ、苦労の種が増えるばかりなので、桐壺更衣はすっかり気が滅入ってしまった。不憫に思った帝は、自分の部屋の近くに住む妃を外に移して、空いた個室を更衣が利用できるようにしたが、移された妃のはらわたは煮えくりかえった。

第1帖「桐壺」より趣旨要約

これはもう笑ってしまうくらい無茶苦茶である。屋敷に汚物を撒くという感覚が既にぶっ飛んでいる。ただし、天皇から抱かれないというのは人格にも関わることであったろうし、その憎悪が天皇ではなく女性に向くというのも、何となく理解できる。

天皇は複数の妻を持つ権利がある一方、平等に愛する義務があると言えるかもしれません

女性の嫉妬の恐ろしさ②

と、突然、北の方は起き上がり、香を薫きしめる大きな籠の下から香炉を取りだすなり、大将の背後から、ぱっと灰を浴びせかけた。周囲が止める暇もなく、あまりのことに大将は呆然としている。

細かい灰が目鼻にも入り、ぼんやりして何も分からない。灰を払うが、あたり一面に立ちこめたので、着物をすっかり脱いでしまった。

正気でこんなことをするのだと思うと、大将にしてみれば、二度と顔も見たくないほどだが、いつもの物の怪が、大将に北の方を嫌わせようとしてしたことだと、女房たちは同情している。

第31帖「真木柱」より

これは、髭黒の大将が玉鬘を強引に抱き、妻としようとしているのを見た現妻の「北の方」がキレた場面である。いやはや、怖い。なにしろ香炉の灰を夫に浴びせかけるのである。

源氏物語では女性の嫉妬が数多く登場する。嫉妬に狂い物の怪となって源氏の恋人を苦しめる六条御息所のような女性もいる一方、紫の上のように品位を保ち取り乱さず、チクチクと源氏に嫌味を言い続ける女性もいる。いずれも非常に人間味にあふれており、源氏物語の幅を広げている。

一夫多妻は、女性にとってはなかなか難しい制度なのかもしれませんね

不美人でも大切にする

第一に、座高が高く胴長な感じなので「やっぱり」とショックを受ける。次に、不格好なのは鼻だった。はっとして目が点になった。普賢菩薩の乗り物、象の鼻のようだ。驚くほど高く長く、先の方がやや垂れ下がって赤味がかり、なんともひどいものだ。

顔色は青白く、額がばかに広くて、下ぶくれの顔は、扇で隠しているものの、きっとおそるべき長さにちがいない。瘦せぐあいといったら、気の毒なほどごつごつと骨ばり、肩のあたりは痛そうにとがって、着物の上からもはっきりわかるほどだ。

「どうして全部見てしまったのか。見なけりゃよかった」と源氏は後悔した。そのくせ、珍奇な容姿に、やはり視線がふと行ってしまう。

第6帖「末摘花」より趣旨要約

これは現代ではわゆる「ルッキズム」として炎上必至であろう。しかし、鼻が長くてその先が赤いというのは、一体どんな顔なのだろうか。もしかしたら末摘花はハーフ顔だったのかもしれない。

「そのくせ、珍奇な容姿に、やはり視線がふと行ってしまう」というのは、なんとも悪趣味の極みだが、なんとなく共感できる面もある。ちなみに光源氏は帰宅後も、末摘花に似た女性を描いてみたり、自分の鼻を赤く塗って紫の上に見せたりと、悪趣味の上塗りをしている。

なお、末摘花とはベニバナのことで、確かに花の先が赤くなっている。

-258x300.png)

容姿について散々言った光源氏でしたが、最終的には生涯にわたり末摘花を援助し続けます

源氏の教育観

高い家柄の子に生まれ、官職や位階が思いのままになり、はぶりをきかせて何でも見下す癖がついてしまうと、苦労して学問を身につけようという気は、全然なくなってしまいます。

やはり、学問(漢才)を基礎にして、はじめて実際能力(大和魂)の効用が発揮されるのです。入学当初は、官位が低くて不満だろうが、最終的に、国家を支える重臣になるべき心構えを習得するなら、私が死んだ後も安心だというわけで入学させました。

光源氏が、息子である夕霧にあえて低い官位を与え、大学に入学させたことを説明する場面。

女性を口説いてばかりいるイメージの光源氏ではあるが、その教育観は上記のとおりしっかりしている。太政大臣まで上り詰めるくらいであるから、漢才も実務能力も、何なら歌や舞といった芸能も身に付けていたのだろう。

源氏もやはり人の子で、自分の息子の教育になると真剣なのですね

源氏の結婚観

結婚については、私も、父桐壺帝の御教訓にさえ従おうと思わなかったのだから、口を出しにくいのだが、今になって考えると、あの御教訓こそ後々まで通用する真理だったよ。

独身でいると、何か考えがあるのかと世間の人は思うし、それなのに、妙な因縁に引かれ、結局つまらない女と一緒になってしまうのは、頭でっかちの尻すぼまりで、みっともないものだよ。

ひどく高望みをしても、思い通りにならず、ものには限度があるのだから、女性にはやたらちょっかいを出さないほうがいい。

光源氏が息子の夕霧に語った内容であるが、「どの口が言うとんねん!」と総ツッコミをいれたくなる言い振りである。特に「女性にはやたらちょっかいを出さないほうがいい」というのは、自分の所業を棚に上げまくっている。

しかし、独身でいるデメリット(世間から色々思われる)と、一方で焦って結婚するデメリット(つまらない女と結婚するリスク)は、現代でもそのまま、男性にも女性にも、通用する。

源氏物語が現代まで読まれ続けてる理由の一つでしょうね

.png)