「ユートピア」トマス・モア

基本情報

初版 1516年(現在のベルギー)

出版社 岩波書店(日本)

難易度 ★★☆☆☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 241ページ

所要時間 2時間30分

どんな本?

架空の国「ユートピア」の描写を通じて、ヨーロッパ人の傲慢さと強欲さを痛烈に批判する、イギリスルネサンスの最高傑作。第一巻では当時のヨーロッパ社会を直接批判し、第二巻では理想的な社会であるユートピアを描写することで、間接的に当時のヨーロッパ社会を批判している。

「人間は理性で理想の国を創ることができる」というヨーロッパ人らしい発想を楽しめる。社会思想史としても、あるいは単純な読み物としても卓越した面白さ。欧米知識人の間では必読の古典。政治・経済系の本では本書からの引用も多い。

著者が伝えたいこと

ユートピアでは、よく議論されて制定された法律のもと、私有財産は無く、全てのものは共有され、全国民が家族のように幸せに暮らしている。

物資は多く産出され富んでおり、貧富の差はなく、社会保障や医療、教育も充実していて、国民は健康で長生きである。労働は一日6時間でよく、信教の自由は保障され、不浄な仕事は奴隷に任される。

何故このようなことが可能かと言えば、国民全体に、自分の利益より公共の利益を優先させる教養と徳が身についているからだ。

足ることを知らず、傲慢かつ貪欲で、私利私欲の塊とも言えるヨーロッパ人では、到底ユートピアのような国を築くことはできない。私利私欲のないユートピアでは、犯罪も恐怖も労苦も存在しない。

ユートピアこそ本当のコモンウェルス(公共繁栄)であって、現在のヨーロッパは単なる個人繁栄に過ぎないのだ。

著者

トマス・モア

Thomas More

1478-1535

イギリスの法律家・人文主義者。オクスフォード大学に学び、エラスムスと親交を結ぶ中で人文主義の影響を受けた。

ヘンリ8世の信任を得て、1529年に大法官となったが、カトリックの立場を貫き、ヘンリ8世の離婚問題を認めなかったため、ロンドン塔に投獄されて1535年に処刑された。

ルネサンス・新大陸発見・宗教改革という大波の渦中を生きており、同時代人にはダヴィンチ、ミケランジェロ、コペルニクス、マキャヴェリ、コロンブス、マルティン・ルターなどがいる。

こんな人におすすめ

ヨーロッパの文化や歴史に興味のある人、「理想郷」と聞いてワクワクする人、オーウェルの『1984年』を読んで面白いと思った人

書評

中世から近世に変貌を遂げる時代において、ヨーロッパの中世的なもの(貪欲な貴族による支配や宗教的不寛容など)を徹底的に批判する様は読んでいて痛快。これぞルネサンス的な反体制、ヒューマニズム主義の態度といったところ。

一方、現代から見ると「本当に理想郷か?」と思える箇所(男尊女卑等)も、あるにはある。ただ、本書自体が500年も前に書かれたものなので無理もない。

むしろ、500年前の書物の割には、人間の理性に頼った共産主義的な社会を提唱するなど、現代にも普遍的に通ずるテーマが分かりやすく展開されている。

世界史の知識があった方がより楽しめるが、内容的には中学生でも十分読めるレベル。

要約・あらすじ

第1巻 ラファエル・ヒスロデイの物語

■アメリゴ・ヴェスプッチ(アメリカ大陸を新大陸であると初めて認識した探検家。アメリカの語源)の航海に参加したラファエル・ヒスロデイから、国家に関する色々な話を聞いた。

■ヨーロッパの君主は平和より戦争を好む。自分は賢いと過信し、人の意見には耳を傾けない。周囲の者は君主にへつらい、追従するだけである。だから私(ヒスロデイ)は君主の顧問になどなろうとは思わない。

■イギリスでは羊が人を喰っている。羊毛が高く売れるからと言って、貴族たちが農地を牧場にして農民の食い扶持をなくしているのだ。農民が食うに困って窃盗すると、死刑が待っている。窃盗に対する処罰としては正義の域を超えている。

■ペルシャのポリレロス人は、窃盗に対して使役の罰を与えるのみである。その使役からあがる収益で彼らの生活を賄っている場所もあるし、金を出せば彼らを自由人より安い価格で雇い入れることもできる。ただし、窃盗犯が逃亡したり武器を持ったりすると死刑になる。こちらの方がよっぽど実効性があり、かつ人間的である。

■ユートピア国の南東にあるアコーラ人の国王は、王位継承権が自分にあると主張して、隣国を武力で併合した。しかし、戦争の結果、強盗や窃盗が当たり前のように横行し、国民は法律を蔑ろにするようになった。また、併合された隣国民は隣国民で、常に謀反を企てている。君主は戦争などするべきではなく、自国の発展に尽力すべきなのだ。

■軍隊を維持するには金がかかる。そこで、国王の財庫を増やすために、次のような政策が行われたりする。例えば、金銭の価値を操る、戦争のために臨時徴税するが直ぐに和平に持ち込む、古くて誰も知らない法律を適用して罰金を取る、(大麻などの)有害なものを取り締まって罰金を得つつそれを販売できる権利を売る、裁判官を国王に隷属させる等である。

■しかし、国民は自分たちのために国王を選んだのであって、国王のためではない。国王は自分の富ではなく、国民の富を増やすように努力すべきなのだ。例えばユートピアから近いマカリアの国では、国王の就任式の際に、一定以上の財産を持たないことを宣言するそうだ。

第2巻 第1章 ユートピアの政治・法律

■島の征服者ユートパス王は、住民を使って島を要塞化した。島には54の都市があり、全て同じ法律が適用されている。各都市が3名の代表を首都アモーロートに送り、国家の課題が議論される。

■ユートピアには6,000の世帯があり、30世帯に1人の割合で計200名の家族長がいる。そして10人の家族長は1人の主族長の下に置かれる。都市部では家族長の住宅の両隣に15軒ずつの家があり、共同で生活している。住民は定期的に農村と都市間で移住する。

■ユートピア国では全ての財産が共有である。私有財産権がある限り、平等や公平、完全な幸福は実現しえないと考えるからだ。

第2章 アモーロートについて

■ユートピアの都市は全て整然と計画されている。家には私有物がないので、住民は鍵を掛けない。なお、家は10年ごとに抽選で取り換えられる。

第3章 役人について

■市長は終身制で、200名の家族長が、ユートピア国にある4つの区からそれぞれ選出された4名の候補者の中から投票して選ぶ。市長と主族長が市会に参加する。

■市会にはいくつかの慣習がある。例えば、立法には、必ず3日間にわたる市会での討論が必要となる。また、どんな議題であっても、それが提案された当日には討議しない。これは、咄嗟に念頭に浮んだことを口から出まかせにしゃべる人をなくすためである。

第4章 知識・技術・職業

■ユートピア人は農業のほか、何らかの仕事上の技術を取得しなければならない。男子は普通、親から技術を習うが、ほかの仕事がよければ、養子として出ていくことになる。

■ユートピア国では、家族長が「怠けすぎ」や「働きすぎ」を監視する。住民は一日6時間だけ働けばよい(午前3時間、昼食+2時間の休憩、午後3時間)。ただし、それ以上働くことも、国家のためとして推奨されている。

■1日6時間の労働で足りるかと言えば、ユートピアには貴族や乞食がおらず、また、聖職者や女性も含めて皆が働くので、十分なのである。また、ユートピア人は住居や衣類も質素倹約であり、無駄に多くの労働力を必要としたりしないのだ。

■仕事がない日は、人々は労働から解放され、精神の自由な活動と教養の習得にあてることになる。人生の幸福がまさにこの点にあると、彼らが信じているからだ。

第5章 生活と交際

■国の人口は一定に保たれるように、家族間、都市・農村間で調整されている。最年長者が世帯を率い、妻は夫に、子供は親に仕える。

■町の中心には市場があり、各家族が農作物等を納品し、必要なものを好きなだけ持ち出していく。ユートピア人には、欠乏に対する心配や虚栄心がない。また、病院には十分なキャパシティがあり、いつでも手厚い看護が受けられる。

■昼食と夕食は、全員が決まった時刻に、家族長の家に集まって食べる。食事は長老から配られ、長老が短く訓示するが、若者はこれを喜んで傾聴する。

第6章 旅行、巧みに説かれ論ぜられたこと

■旅行は自由だが、一人旅はNGで、市長の許可が要る。ユートピアの国内は全て自分の家と同じようなものなので、旅行先でも何一つ不自由がない。ただし、無許可で旅行する罪を2回犯すと奴隷にされてしまう。

■首都にはすべての情報が集約されており、ある地域で物資が足りなくなれば、直ぐに他の地域から補充される。全島がいわば一つの世帯なのである。

■ユートピア国は有り余る物資を輸出して外貨を稼いでいる。しかし、それは蓄財目的ではなく、戦争時に傭兵を雇えるように備えるためのものだ。

■ユートピア人は、ただ希少だからという理由で、金や銀をそれ自身の価値以上に評価するような愚かなことはしない。逆に金や銀で、便器・手枷足枷・罪人の耳飾り等を作り、金銀は恥ずべきものという意識を徹底している。また、高価な衣類を身に纏って尊敬を集めたり、たまたま先祖に金持ちがいたからといって自分を高貴な生まれだと思ったり、博打を売ったりするような快楽は愚かだと考える。

■ユートピアでは、子供は全員学問を学ぶし、男も女も労働の余暇を使って生涯学問をし続ける。論理学は発達していないが、科学は先進的で、怪しい占星術のようなものは一切信じない。

■哲学のうち、倫理道徳の分野はヨーロッパ人とあまり変わらないが、人間の幸福は快楽にあるという考え方にやや偏っている。

■彼らが幸福について論ずる際には、宗教の原理が持ち込まれる。彼らの主張はこうだ。神は隣人に対して親切丁寧であれと命ずる。しかしそれは、自分自身に対して冷酷無比であれということではない。だから快楽を追い求めるのだ、と。

■ただ同時に、他人の不幸を招いてまで、自分の幸福だけを求めることは厳しく諫められている。ユートピア人にとっては、他人への施しは大きな快楽をもたらすので、自分の快楽を追いつつ、国全体が助け合いあうことで、人々は幸福でいられるのだ。

■ユートピア人は、知性や瞑想から生まれる喜びや、食事や音楽といった外的刺激も快楽ではあるが、最上の快楽は健康そのものであると考える。病気の中に苦痛があるなら、健康の中に快楽がなければならない。彼らは必要以上の快楽は求めず、健康でいられること自体に、しっかりと感謝できる人々なのである。

■我々は彼らにギリシャ語と学問を教えたが、彼らの飲み込みは非常に速かった。特に製紙・印刷術については、我々の中に専門家がおらず、概要しか説明できなかったにも関わらず、彼らは要点を見抜き、瞬く間に技術を会得してしまった。基礎的な教育が行き届いているからだろう。

第7章 奴隷、病人、結婚その他

■ユートピア国には奴隷はいるが、重罪を犯した自国民か、外国で死刑を宣告された外国人か、または志願して奴隷になった外国人に限られる。扱いは自国民の奴隷の方が悪い。それは、手厚い教育が施されているにも関わらず、悪の道に進んでしまったからである。

■不治の病に侵され、かつ苦痛を伴う場合には、司祭と役人が本人を諭し、合意を取ったうえで、安楽死させることがある。ユートピアではこれを受け入れることは名誉あることと考えられている。一方、自ら生命を絶った者は、神の意志に反するとして、泥沼に死体を放り出される。

■婚前交渉と離婚は厳しく禁じられている。こうしないと、一人の配偶者と困難を共にしていく結婚生活に耐えられる者がいなくなるからだ。なお、結婚前の男女はお互いに裸体を見せ合う。生涯を共にしなければならない相手に欠陥が無いかを確かめる上で、とても合理的である。

■他人の身体上の欠点を嘲笑することは、嘲笑した側の不名誉とされる。化粧を施して自分を綺麗に見せようとする者も軽蔑される。野心満々、立身出世を望む者も昇進させない。

■法律の数は少なく、空虚な弁論を操る弁護士は存在しない。国民が法律をよく理解しているので、自分で自分を弁護できるのだ。

■また、ユートピア国は周辺国と同盟を結ばない。同盟を結んでも、どうせ条文のアラ探しをして、お互いにより多くの利益を得ようとするのであろうし、そもそも人間本来の友愛の精神こそ、最も強固な同盟にほかならないと考えるからだ。

第8章 戦争

■ユートピア国は侵略戦争を一切やらない。友邦が不正に損害を受けた場合には必ず戦争に訴えるが、それは自国の利益のためではなく、正義を守るためである。

■戦い方も、戦争で血を流すのは不名誉で、金の力で敵国を買収したり、敵陣の内部に不和や争いの種を撒いたり、隣国に王位継承権を主張させたりといった、知恵を使って勝つのが良いとされる。

■一方、いざ戦いとなるとユートピア国は傭兵を使う。傭兵は1円でも多く払ってくれる雇い主に仕えるような単純で愚劣な人間なので、いくら消費しても良いと考えるのだ。

■自国民が戦うのは本土防衛の最終決戦時だが、ユートピア人は軍事教練を受けており、連帯意識も強く、士気も高いので、粘り強さを発揮する。ただし、戦争に勝っても、相手国から収奪したり、捕虜を奴隷にしたりはしない。

第9章 宗教

■ユートピア人の多くは、人間の智慧の能力と限界をはるかに超えた神の存在を信じている。死後、悪は厳しく罰せられ、善は大いに報いられると思っており、それを信じない者を軽蔑する。

■しかし、信教の自由は認められており、他人の信仰を妨げるような言動は処罰される。これは、初代のユートパス王が、宗教問題のために絶えず紛争に悩まされたからだ。

■よって、ユートピアの会堂は、どのような宗派にも対応できるよう、神の像はないし、祈りに集中できるよう全体的に薄暗く出来ている。

■司祭は国中で最も地位と名誉のある職とされている。戦争中は最前線に立ち、自軍が勝ったときは敵からの収奪を戒め、自軍が負けた時は仲裁に入る。

■ユートピアには富に対する欲望が意図的に排除されているから、犯罪も恐怖も労苦も存在しない。何故ヨーロッパでこれが実現できないかと言えば、傲慢さや貪欲さが、金持ちの間に蔓延っているからだ。

学びのポイント

第一次囲い込み運動への言及

他でもありません、イギリスの羊です。以前は大変大人しい、小食の動物だったそうですが、この頃では、途方もない大喰いで、その上荒々しくなったそうで、そのため人間さえも盛んに殺しているとのことです。

おかげで、国内いたるところの田地も家屋も都会も、みな喰い潰されて、見るも無残な荒廃ぶりです。

そのわけは、もし国内のどこかで非常に良質の、したがって高価な羊毛がとれるというところがありますと、(中略)その土地の貴族や紳士や、その上、自他ともに許した聖職者である修道院長までが、国家の為になるどころか、とんでもない大きな害悪を及ぼすのもかまわないで、百姓たちの耕作地をとりあげてしまい、牧場としてすっかり囲ってしまうからです。

世界史を学ぶと、本書のこの部分が引用されることが多い。いわゆる「第一次囲い込み運動」のことを言っている。モアは、囲い込みがもたらした惨状を「ラファエル・ヒスロデイが言ったこと」として告発したのである。

「囲い込み運動」とは、領主および富農層(ジェントリ=地主)が、農民(小作人)から取り上げた畑や共有地だった野原を柵で囲い込んで、羊を飼うための牧場に転換したことをいう。

イギリスの海外市場が拡大したことによって毛織物の需要が増え、毛織物業が盛んになり、その原料の羊毛が高騰したことがその背景となった。

なお、イギリスの「囲い込み」には第一次と第二次の二つがある。第一次の目的は牧羊、第二次の目的は小規模な農地を集約することで生産性を上げることだった。

| 第1次 | 第2次 | |

| 時期 | 16世紀 | 18世紀 |

| 手法 | 非合法 | 合法 |

| 主体 | 個人 | 議会 |

| 目的 | 牧羊 | 集約農業 |

社会契約説の萌芽

一般庶民は自分たち自身の為に国王を選んだのであって、国王の為に国王を選んだのではない。

すなわち、国王の精励と努力によって弊害や虐待を免れ、一同安らかに生活してゆけるようにとの希望のもとに選んだのである。(中略)

国王たる者はすべからく自分の富よりも国民の富を増すことを心懸くべきである。

トマス・モアが7歳であった1485年、バラ戦争に勝利して即位したヘンリ7世はテューダー朝を開き、イギリスはここから絶対王政の時代に入る。

絶対王政のもとでは、官僚制と常備軍の形成が進み、それらを維持する財源を得るため、重商主義の経済政策がとられていた。

本書では、当時の国王がその財源を得るために様々な策を弄する様子や、重商主義の結果として引き起こされた「第一次囲い込み」の様子が描写されている。

その絶対王政を理論づける思想が王権神授説であった。人民を支配する王権は神から授けられたもので、王は神に対してのみ責任を負い,法には拘束されず,人民の反抗も許されないとする王権万能の考え方である。

モアはこの考え方に反旗を翻し、上に引用したような「国王は国民のために存在する」という考え方を展開した。

これは、後にホッブズ(1588-1679)、ロック(1632-1704)、ルソー(1712-1778)が主張する「社会契約説(=権力の基礎は人民の同意に基づくとする考え方)」そのものと言える。

ちなみにイギリスではこの後、絶対王政によるピューリタンへの迫害、重商主義に対するジェントリ層の不満などが要因となって、1642年にピューリタン革命が始まり、1649年に王政が倒れて共和政が成立した。

共産主義とその行く末の暗示

私はユートピアの、つまり、少ない法律で万事が旨く円滑に運んでいる、従って徳というものが非常に重んじられている国、しかも全てのものが共有であるからあらゆる人が皆、あらゆる物を豊富にもっている国、かようなユートピアの人々の間に行われている色んな優れた法令のことを深く考えさせられるのです。(中略)

こういう種々な事柄をじっくり考えてみる時、私はプラトンの意見に賛意を表さざるをえません。(中略)

私有財産権が追放されない限り、ものの平等かつ公平な分配は行われがたく、完全な幸福もわれわれの間に確立しがたい、ということを私は深く信じて疑いません。(中略)

「しかし、私はむしろ反対の意見をもっているのですが」と、私(注:作者トマス・モアのこと)は言った。

「私は一切のものが共有である所では、人間は却って幸福な生活を営むことができないのではないか、という気がします。と申しますのは、各人がその労働にあまり精を出さない所では、果して物資その他のものが豊富にありうるでしょうか。自分の利益という観念があればこそ仕事にも精を出すのですが、他人の労働を当てにする気持があれば、自然、人は怠けものにならざるをえません。」

理想の国ユートピアでは、徳が行きわたり、法律は少なく、私有財産がない。

ここで「プラトンの意見に賛意を表さざるをえ」ないと言っているのは、プラトン著『国家』の以下の箇所である。

常に内部での争いがない理想の国家を作るには、個人間の利益相反を失くす必要がある。そのためには、私有財産を認めるべきでない。

現在で言う共産主義のような考え方は2500年前から存在しているわけだが、モアは自ら「他人の労働を当てにする気持があれば、自然、人は怠けものにならざるをえません」と、共産主義の限界について指摘している。

そして、トマス・モアの指摘したまさにその理由によって、20世紀に共産主義は資本主義に敗れる運命となった。トマス・モアにしてもプラトンにしても、「徳が重んじられる社会」を共産主義の前提としていたが、人類はそんなに賢くないし、やっぱり利己的だったのである。

ちなみに明治の論客福澤諭吉は、著書『文明論之概略』で、福澤なりのユートピアをこう表現している。やはり理想の社会には、礼とか徳が必要条件なのだ。

世界の人民は礼を空気として、徳の海に浴している。これが「文明の太平」である。

今から数千年後には、このような状態になるだろうか。私には分からない。

プラトンのユートピア

全島がいわば一つの家族、一つの世帯なのである。

ユートピアでは、物資に関する情報を首都で管理しており、ある地域で物資が足りなければ、他の地域から補充されるようになっている。その際、金銭のやり取りは発生せず、物資を供給した地域が、別の物資の供給を受けるようなこともある。

島の中で利害対立が一切無い時に初めて、「全島がいわば一つの家族」という理想が実現する。

これについても、古代ギリシャの哲学者プラトンが、著書『国家』の中で言及している。当然ながら、トマス・モアはプラトンの理想を念頭においたのだろう。

理想の国家では、内部で利益相反がなく、常に争いがない。また、外部と争いが生じた場合には、お互いに見捨てることなく、勇敢に戦う。

それはあたかも、手を負傷した一人の人間が、魂から肉体まで全て一致団結してその負傷と向かい合うことに似ている。一人の人間の中には利益相反は無いのだ。

この国家では、お互いが家族のようなものであるから、家族に乱暴するようなことはしない「つつしみ」と、誰かを傷つけた場合にその家族から報復されるという「恐れ」により、平和が保たれる。(趣旨要約)

ヨーロッパ社会への痛烈な皮肉

ユートピア人は、豆粒のような、おもちゃ然たる石ころ(注:金(きん)のこと)を、それがキラキラするからといって、珍重する馬鹿な人間がこの世に一人でもいることを実におかしなことだと思う。

そんなに光るものが見たければ、星でも見たらよいではないか、太陽を見たらよいではないか、という。

糸の細い毛織物を着れば、それだけ人間が偉くなるように考える、そういう狂人がこの世にいるということもおかしなことだと思う。

今でこそ繊細な糸に紡がれているとはいえ、同じ羊毛をかつては羊もまとっていたのだ、そして羊は結局羊にすぎなかったではないかと、思う。

金(きん)というものは元来それ自体としては何の役にもたたないものである。にもかかわらず今日全世界の人々の間において非常に尊重されている、それも、元来なら人間によって、そうだ、人間が用いるからこそ、尊重されていたのに、今では逆に人間自体よりももっと尊重されている。

なぜそうなのか、ユートピア人にはどうしても合点が行かないのである。(中略)

たまたま古い先祖を持ち、その先祖が代々金持であった、特に土地を多く持っていたという、ただそれだけの理由で、自分がいかにも高貴な生れでもあるかのように思い込み、すっかりいい気持になっている連中など、まさに錯覚を抱いている。

当時のヨーロッパ貴族に対する痛烈な批判になっている。モアは別の個所で「人間が単に希少だからという理由で金を崇め、人間にとってよっぽど価値のある鉄より大切に扱うのは愚かである」という趣旨のことも述べている。

モアが生きた16世紀といえば、ハプスブルク家のような王族・貴族がヨーロッパから新大陸に及ぶ広大な家領を有し、絶頂を迎えていく時期であったから、なおさらであろう。

さらにモアはこう続ける。

しかし、ユートピア人がもっと不思議に思い、また軽蔑するのは、ただ金持ちであるというだけ、知恵も何もない男が立派な賢い人を奴隷のように使えたり、金持ちをまるで神様か何かのように崇拝したりする、あの人間の狂気沙汰である。(趣旨要約)

人間の尊厳(安楽死・尊厳死)

もしその病気が永久に不治であるばかりでなく、絶えまのない猛烈な苦しみを伴うものであれば、司祭と役人とは相談の上、この病人に向ってこう提案する。

これ以上生きていても人間としての義務が果せるわけではないし、いたずらに生恥をさらすことは、他人に対して大きな負担をかけるばかりでなく、自分自身にとっても苦痛に違いない、だからいっそのこと思い切ってこの苦しい病気と縁を切ったらどうかと。

また、今は生きているということ自体が一つの拷問ではないのか、もしそうなら死ぬということに対して臆することなく、いや、むしろ前途に明るい希望をもって、この牢獄とも拷問ともいえる業苦の人生を、一思いに自らの命を断って脱するか、それとも他人にその労をとって貰って脱してゆくか、そのどっちかにしたらどうか、と奨めるのである。

これは端的に安楽死のことを言っている。中世ヨーロッパでは、人間の命は神によって与えられたものであるから、他人がこれを奪うことは神の意志に反することとされていた。

しかし、古代ギリシャまで遡ると、(3回目の登場となるが)プラトンが著書『国家』の中でこう述べている。

医術の神アスクレピオスは、健康な身体をもちながら局部的な病気にかかった人々には、市民としての仕事を損なわないように、医術を施したという。

一方、内部のすみずみまで完全に病んでいる身体に対しては、惨めな人生をいたずらに長引かせようとは試みなかった。

定められた生活の課程に従って生きて行くことのできない者は、当人自身のためにも国のためにも役に立たない者とみなして、治療を施してやる必要はないと考えたのである。

モアは安楽死(人為的に寿命を短くすること)について、プラトンは尊厳死(延命治療を施さないこと)について言及しているが、どちらも日常生活を送れなくなった場合の態度について述べていることには変わらない。

ちなみに欧米では、口から栄養を摂取できなくなった場合、胃瘻(チューブで胃に直接栄養を送り込むこと)や点滴で延命することは非倫理的であるという考え方がある。

結果、欧米では日本に比べて「寝たきり老人」の数が極端に少ないか、或いはいないそうだ。これは古代ギリシャ以来の考え方なのかもしれない。

【参考】「欧米にはなぜ寝たきり老人がいないのか」https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20120620-OYTEW61295/

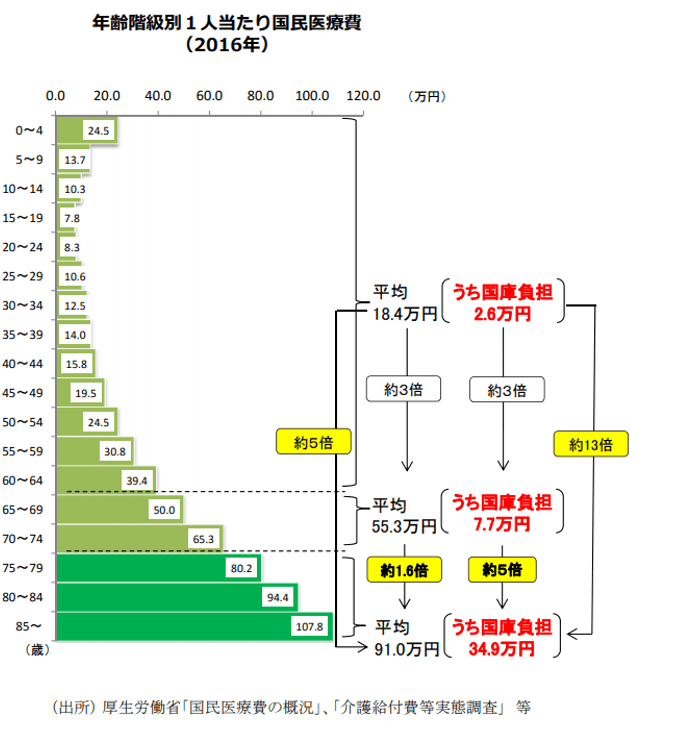

この「延命治療」あるいは「終末期医療」は、日本の国家財政を圧迫している。

75歳以上の者の1人当たり医療費は現役世代の約5倍であり、その財源は国庫負担と現役世代の支援金で成り立っている。75歳以上の医療費が全て延命治療に関わるものではないが、今後、高齢者が増えていくことを考えると、国家財政を逼迫することは明白である。

ただ、財務省が国家財政の観点から「延命治療」に一石を投じるのは、倫理的になかなか難しいだろう。

その意味で、厚生労働省が「命の危機が迫る前に、相続等について話し合っておこう」というキャンペーンを張ったのは、(結果的にがん患者団体からの抗議で撤回したものの)終末期の対応に目を向けさせるための、適切な第一歩だったのではないかと思われる。

なお、プラトンが言及している医術の神アスクレピオスが持っている杖は、欧米を中心に「医療」を象徴し、WHO(世界保健機関)のロゴにも使用されている。

アスクレピオス

アスクレピオスの杖

WHOロゴ

人事部長のつぶやき

ユートピアではない面も

最年長者が世帯を統率していることは前に言った通りである。

妻は夫に、子供は親にそれぞれ仕える。簡単にいえば、年少者は年長者に仕えるのである。

ユートピアというから理想郷かと思いきや、この辺りは東洋的で、現代的な感覚から言えば全く理想郷とは言えない。

戦前の日本みたいですね!

.png)