「論語と算盤」渋沢栄一

基本情報

初版 1916年

出版社 ちくま新書

難易度 ★★★☆☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 256ページ

所要時間 3時間00分

どんな本?

日本資本主義の父、渋沢栄一が繰り出す「修正資本主義」論。西洋型の資本主義システムと、東洋型の公益・人間主義は相反せず融合できると説く。

今なお、多くの経営者や起業家に読み継がれている名著。資本主義が暴走し、格差が広がり続ける現代だからこそ、改めて読んでおきたい日本型資本主義の原点。最近では、大谷翔平の愛読書としても知られる。

著者が伝えたいこと

天が示す正しくて道理のあること(=論語)と、企業が利潤を求めて活動すること(=算盤)は一致する。つまり、あらゆる企業活動は、暴利を貪るのではなく、広く社会の利益に資するものでなければいけない。

著者

渋沢栄一 1840-1931

尊王攘夷の志士、幕臣、明治政府の官僚、実業人という4つの顔を持つ。実業人時代には約500の会社や、商工会議所・証券取引所などの設立に関わったため「日本資本主義の父」とも呼ばれる。

1840年、現埼玉県深谷市に農家の子として生まれる。幕末期は尊王攘夷論に傾倒して倒幕運動にも参加したが、のちに徳川慶喜に仕え、幕臣となった。

1867年に慶喜の弟、昭武に随行して欧州を訪問し、近代的社会経済の諸制度などの知識を吸収する。明治維新後には大隈重信からの誘いで大蔵省官吏に登用され、新貨条例や国立銀行条例制定に参画した。

1873年に大蔵省を退官し、第一国立銀行を開業して頭取となった。以後、民間の銀行や企業など、500以上の組織の設立に関与し、日本資本主義の発展に貢献した。

1916年に実業界を引退し、以後は教育や文化事業などに尽力。1931年、91歳で死去した。2024年に新たに発行された一万円札の肖像となっている。

こんな人におすすめ

「資本主義の暴走をどう修正すべきか」というテーマに関心のある人。渋沢栄一という人が、なぜ紙幣の肖像に選ばれたかを知りたい人。儒教や論語に興味のある人。

書評

本書は渋沢自身が書いたものではなく、各種講演の口述から90項目を選んで、テーマ別に編集したものである。

よって、一つ一つ論理を積み重ねて主張がなされるというよりは、各テーマに関する渋沢の思いが散文調に端的に示されるほか、同じ主張が繰り返されることもある。なお、「論語と算盤」という本題に関わる内容を直接含むのは、4章と8章。

渋沢の時代分析は、令和の今にも通ずるところが大いにある。「幕末の動乱⇒明治維新⇒その後の停滞」は「終戦⇒高度経済成長⇒その後の停滞」と構造的に類似しているからだろう。

なお、渋沢本人は非常に柔和で穏やかな性格であったと見え、その主張も極めて紳士的・道徳的・常識的である。一方、勝海舟や福沢諭吉のような毒舌や切れ味は期待できない。読んでいて、興味深いが、楽しかったり痛快であることは、あまりない。

要約・あらすじ

■国の富とは、社会の基本的な道徳と、物を隅々まで行きわたらせる実業(産業)を合わせたものだ。そのために、日本人は「士魂商才」(武士道の精神と商人の才覚を併せ持つ)であるべきだ。

■「基本的道徳」は論語(儒教)に拠ることができる。論語と言えば古典に属するが、社会正義のための重要な道徳というものは、洋の東西を問わず、古来からあまり変化していないのだ。

■実業を行う際にも「一個人の利益になる仕事よりも、多くの人や社会全体の利益になる仕事をすべき」という儒教の教えに則るべきだ。

■官職や軍隊を尊ぶ一方、実業は金銭を扱うから卑しいと蔑むのは間違えている。どちらも国を成り立たせるための尊い仕事である。欧米列強が現在の地位にあるのは、商工業を発達させたからだ。日本は天皇陛下を戴くという他の国々にない特徴を持ち、また、維新の偉人たちが政治制度や官僚制度を整備してくれたが、経済力ではまだ欧米列強に肩を並べられない。

■労使はともに儒教の教えに則り、互いに思いやらなければいけない。使用者は暴利を貪らず労働条件を整え、労働者はわがままを言わずに誠意をもって働くべきだ。

■各個人が自己の利益を追求し、互いに競争することは悪いことではない。国民全員が誠実な仕事振りにより蓄財できればよいが、賢さや能力という点でどうしても差があるので、貧富の差が生まれるのは致し方ない。富を分配して差をなくしてしまうなどというのは、思いもよらない空想にすぎない。

■競争には良い競争と悪い競争があるので注意が必要だ。人より早く起きて、よい工夫をしようと努めるのは良い競争。他人の成果を横取りするようなことは悪い競争だ。競争にも道徳が必要である。

■江戸幕府は朱子学を正学とし、儒教の中でも身分制度や主君への忠節を強調して人民を支配した。よって一般民衆は「治められる受動的な層」となり、道徳心や社会正義が養われることもなかった。その状態で欧米式ビジネスが入ってきたので、利己心のみが煽られており、海外からは「日本人は商売相手として信用できない」といった評価を下されてしまっている。

■正しい行為の道筋は、天にある日や月のように、いつでも輝いていて少しも陰ることがない。だから、正しい行為の道筋に沿って物事を行う者は必ず栄えるし、それに逆らって物事を行う者は必ず滅んでしまう。一時の成功や失敗は、長い人生や、価値の多い生涯における、泡のようなものだ。成功や失敗のよし悪しを議論するよりも、まず誠実に努力することが大切だ。

■物事が上手くいくと人は調子に乗って失敗し、上手くいかないと落胆してしまう。その中庸が大切なのであって、いつも同じ心構えで、道理を守り続ける必要がある。とはいえ、今の時代はチャンスが転がっているのだから、若者は貪欲にチャンスを掴んでいかなければならない。

■常識人とは「智(知恵)・情(情愛)・意(意志)」の3つバランスが取れている者をいう。それらは書物を通じた学問だけでなく、実社会での徳の実践で養われるものだ。

■仕事をするなら「自分ならこうする、こうしたい」という理想や思いを持った方がいい。孔子も「仕事を知ることは、仕事を好きになることには及ばない。しかし、仕事を好きになることは、仕事を楽しむ境地には及ばない」とある。自分の仕事に熱い真心を持つと、仕事は自然に楽しくなる。

学びのポイント

「論語」の敷居は高くない

孔子の教えは、実用的で卑近なものなのだ。

渋沢が「論語」をどう捉えていたかが、よく分かる一文である。

孔子と同時代人であるソクラテスは、「ある命題が真かどうかを、論理を積み重ねて愚直に探求する」という姿勢で、理性的・論理的に真実を追求し、哲学の祖と言われている。

また、論語と同時代に成立したと言われている旧約聖書は、神とユダヤ民族の歴史や契約について記述し、ユダヤ教の聖典となった。

しかし、孔子の「論語」は、哲学書でも宗教書でもない。論理的に真実を追求するわけでも、神の存在を認めるわけでもなく、ただ「徳を用いていかに良く国を治めるか」という徹底した実利を追求している。ソクラテスや旧約聖書を「観念的」と呼ぶなら、論語は間違いなく「実用的」な書物である。

そもそも孔子は「誰か君主に雇ってもらって、そこで力を発揮しよう」という発想が根底にあり、自ら何かを探求したり、成し遂げるということを想定していない。君主と国家という枠組みがあって初めて成立する実利書といえる。

しかも、孔子は酒好きで、子孫もきっちりいて、人を死刑にした記録もあるという。孔子を釈迦・キリスト・マホメットと合わせて4大聖人と言うこともあるが、孔子は中でも人間臭く、言っていることも分かりやすい。その意味で、まさに「卑近」と言えるだろう。

論語と算盤の両立が大切

経済活動を行うにあたって、もし皆が、「自分の利益さえ上がれば、他はどうなってもいいや」と考えるとどうなるか。

それは孟子の言う通り「人から欲しいものを奪い取らないと満足できなくなる」という状態になるだろう。だからこそ本当の経済活動は、社会のためになる道徳に基づかないと、決して長く続くものではない。

一方、自分の利益が欲しいという気持ちで働くのが、世間一般の当たり前の姿でもある。社会のためになる道徳だけでは、世の中の仕事というのは、少しずつ衰えてしまう。宋の時代は、社会正義のための道徳にばかり走って(活力が生まれず)国を滅ぼしてしまった。

つまり、利益を得ようとすることと、社会正義のための道徳にのっとるということは、両者バランスよく並び立ってこそ、初めて国家も健全に成長するようになる。

「論語と算盤」という表題に最も沿った内容が述べられている。簡潔に言えば、「利益だけ追い続けていては社会が破綻するから、道徳を導入して、世の中の役に立つことも合わせて考えよう」ということだ。

これが西洋ではどう考えられたか。アダム・スミスは著書「国富論」において、このような議論を展開する。

・人は利己的な生き物だ。

・しかし、個々が利己的に振る舞うことにより、社会的分業がなされたり価格が決まったりする。

・例えば、針の製造業では、「針金を切る人」「穴を開ける人」「先を尖らせる人」という分業体制が取られている。これは一人で最初から最後まで作業するよりも生産性が高いからだ。

・しかし、誰かがこの分業体制をコーディネートしているわけではない。各個人が最も利潤の上がる仕事を探した結果、分業するに至っただけである。

・肉屋や酒屋やパン屋は慈悲心で商売しているのではない。それらを売って儲けようという利己心からだ。しかし、その利己心があるからこそ、「見えざる手」によって社会的分業がなされ、世の中は回り、私たちも便益を得ることができる。

・しかし、利己心に任せていては犯罪が横行してマーケットが成立しなくなる可能性があるので、国家は法律を整備するべきである。

渋沢とまったく同じ地点(人は利己的である)から議論を始めているが、結論は異なっている。渋沢は各人の「徳」に期待するが、スミスは「法律」を作るべきだと主張する。

しかしどちらも、「利己心」と「自制心」を意識的にバランスさせなければいけない、という思想に基づいているという点では一緒であると言える。

道徳が伴わないから、金銭や財産は蔑まれる

かつてある新聞に、アリストテレスの言葉として「すべての商売は罪悪なのだ」という意味の一文が引かれていたと記憶している。

昔は全体的に見れば、知識も乏しく道義心にも薄いため、利益や損失に目がくらんで罪を犯す者が多かったと思われる。だから、ことさら金銭を軽蔑する風潮が高まったのだろう。

今はどうか。昔よりは知恵や知識もかなり進んで、思想や感情の面で洗練された人も多くなった。しかし、人情の弱点として、利益が欲しいという思いが勝って、下手をすると富を先にして道義を後にするような弊害が生まれてしまう。

それが行きすぎると、金銭を万能なものとして考えてしまい、大切な精神の問題を忘れ、モノの奴隷になってしまいやすい。アリストテレスの時代を繰り返すことになる。

渋沢の基本的主張が凝縮されている。国家の発展のためには「論語」と「算盤」の双方が大切だが、「算盤」は、とかく蔑まれがちである。なぜなら、人間は放っておくと自己の利益を追求しがちだからである。よって、人は「精神の問題」を忘れないようにしなければいならない、ということだ。

渋沢は、本書の他の箇所で「論語でも、正しく徳を発揮して得られた財産や地位は否定していない」という主張を展開する。論語の該当箇所は以下の通り。

【読み下し】子曰く、富と貴とは、是人の欲する所なり。其の道を以てせざれば、之を得とも処らざるなり。貧と賤しきとは、是人の悪む所なり。其の道を以てせざれば、之を得とも去らざるなり。

誰でも財産や地位のある生活を手に入れたいと思う。だが、道徳に沿った生き方で手に入れたものでないなら、しがみつくべきではない。そして、道徳に反して貧賤な生活に陥ったなら、むりに這い上がってはならない。

つまり、道徳に沿って得た財産や地位であれば、その恩恵に被ることは何ら咎められていないということで、渋沢の主張を補強している。

これはちょうど、勤労の結果としての蓄財を認めるプロテスタントの考え方とも近い。

道徳は「進化」するか

道徳というのは、他の理学や化学といったもののように、少しずつ進化していくものなのだろうか。言葉を換えれば、道徳は文明の進化に従って、自らも進化できるのだろうか。

仁や義といった、社会正義のための重要な道徳を考えてみると、東洋人の考え方は古今であまり変化がないように思われる。

結局、道徳の根本に関していうなら、昔の聖人や賢人の説いた道徳というものは、科学の進歩によって物事が変化するようには、おそらく変化しないに違いないと思うのである。

渋沢は「道徳というものは昔から変化していない。だから、論語に学ぶべきだ」と主張している。

「道徳は進化するか」というのは、なかなか面白い命題である。自然科学と道徳の最大の違いは「法則性・再現性」の有無だろう。

自然科学では、様々な現象を観察したうえで法則性を見出し、それが所定の条件で再現できることを以て、当該現象を理解したこととする。その積み重ねが(渋沢の言う)進化ということになる。

一方の道徳はどうか。もちろん、ある程度一般化できる「法則」はあるだろうが、時代や状況によって再現されるか否かに大きな振れ幅がある。しかしだからといって「進化」が無いわけではない。

人類20万年の歴史の中で、人間が環境に合わせて、自らの幸福を追求し、活動してきた結果として、道徳は「進化」してきたはずである。

20万年という歴史に比べれば、孔子・釈迦・アリストテレスはたかだか2500年前だ。それまでに道徳は進化・洗練されており、現在でも通用するのだと考えるのが自然だろう。

だとすれば、哲学者ホワイトヘッドが言った「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」というのは真実だろうし、東洋哲学の歴史は孔子・荘子・孟子あたりの膨大な注釈に過ぎないのかもしれない。

道徳・哲学の分野では、既に2500年前の時点で、文字にできる体系は全て文字になっていたということだろう。

共産主義や階級闘争は儒教の考え方に馴染まない

資本家と労働者との間には、長年にわたって結ばれてきた一種の情愛や思いやりの雰囲気があった。ところが法を設けて、両者の権利や義務を明らかに主張できるようにしてしまえば、労使関係にスキマを作ってしまうことになる。

両者のかかわる事業の損得は、そもそも労使共通の前提に立っていることを悟るべきなのだ。

そして、国民全部がみな富める者になれるのが望ましいのだが、人には賢さや能力という点でどうしても差がある。よって、富を分配して差をなくしてしまうなどというのは、思いもよらない空想にすぎない。

個人が豊かになりたいと思わないで、どうして国が豊かになっていくだろう。国家を豊かにし、自分も地位や名誉を手に入れたいと思うから、人々は日夜努力するのだ。その結果として貧富の格差が生まれるのなら、それは人間社会の逃れられない宿命と考え、諦めるより外にない。

これは端的に言えば、マルクスの「共産主義」と「階級闘争」の考え方を100%否定したものだ。そして蓄財については、マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」が説く「勤勉に励んだ結果として得る利潤は尊い」という考え方に一致する。

渋沢に拠れば、儒教の説く「仁(=思いやり)」の精神は労使関係にも適用される。労使はともに相手を思いやり、使用者側は暴利を貪ることなく労働条件等にも気を遣い、労働者側はわがままを言うことなく誠実に職務をこなせ、ということだ。

果たしてこれは単なる理想論なのだろうか。競争原理の働く市場経済においては、マルクスの指摘通り、資本家は労働者を搾取するインセンティブが働くのではないか。この答えは、「労働力が無限にある世界&単純労働だけの世界では搾取モデルが真実だが、現実はそうならない」というものだろう。

例えば現代日本は売り手市場で、ブラック企業には人が集まらなくなってきている。そのため、企業は賃上げをしたり労働条件を改善する必要に迫られているし、労働者は条件の良い企業を選んで仕事をすることになる。

これは、労使がそれぞれの最適解を追った結果、使用者側は暴利を貪ることができなくなり、儒教の言う「思いやり」が実現しているということになる。

使用者の「徳」に頼らずとも、労働者を簡単に置き換えることが出来る軽作業でない限り、市場の原理によって、労使は自然と歩み寄っていけると言えるのではないだろうか。ただしそれが実現するには、一定の労働流動性が必要になる。

使用者側が暴利を貪る際に労働者側が退職して逃げるのと同様に、労働者側が誠実さを失った際に使用者側が退職させて逃げる手段が必要だからだ。

形而下の実利を追った東洋、形而上の真実を追った西洋

机に座って読書するだけを学問だと思うのは、まったく間違っている。要するに、普段の行いが大事なのだ。

これは論語の根本思想でもある。いくら机上で理想の「徳」を学んでも、それが実社会で実践されなければ全く意味がないし、実社会での実践で学べる「徳」も多いとするのが儒教の立場である。

これは、西洋哲学の基本とは対を為す。例えばソクラテスは論理と修辞を駆使して、「自分は最高の知者である」ことを理屈の上で証明した。

また、デカルトは思考の出発点として、誰もが真実であると認められる「共通了解事項」を探したところ、それは「何かを疑っている私自身は、誰にも否定することはできない」という極めて内面的な真理に至る。

簡単に言えば、論語の教えは徹底的に「実用的・経験的・形而下的」であり、西洋哲学は「観念的・理性的・形而上的」であると言える。

しかし、例えばデカルトが「真実に至るための方法」として挙げた「難問は多数の小部分に分割する」「最も単純で最も認識しやすいものからスタートし、秩序だって複雑なものの認識に至る」といった手法は、科学技術の発展との相性が良く、結果的に西洋に圧倒的な「実用」をもたらすことになった。

実用を追った東洋思想ではなく、真理を追った西洋思想が(実用的な)科学技術の発展を後押しした、というのは何ともシニカルである。

教育体系のあるべき姿

昔は少数でもよいから、偉い者を出すという天才教育であった。今は多数の者を平均して教え導いていくという常識的教育になっている。

そもそも現代の青年は、学問を修める目的を間違っている。「学問をすれば誰でもみな偉い人物になれる」という一種の迷信のために、自分の境遇や生活の状態も顧みず、分不相応の学問をしてしまう。

そうではなくて、ごく一般の青年であれば、小学校を卒業したら自分の経済力に応じて、それぞれの専門教育に飛び込み、実際に役立つ技術を習得すべきなのだ。

また、高等教育を受ける者でも、中学時代に「将来は、どのような専門学科を修めるべきなのか」という確かな目的を決めておくことが必要になってくる。(一部要約)

この「平均的&常識的教育」は、令和の現代まで続いているし、学問を修める目的もはっきりしていない。

事実、中学までは義務教育としても、その後、多くの学生が普通科高校に進学し、さらに「偏差値」でしか差別化されない大学に進んでいる。高校進学率は1974年に90%を超え、足元では通信制を含めれば99%である(文部科学省「学校基本調査」より)。

果たして99%の日本人に高等教育が必要なのか、もっと職業訓練に特化した高校を作った方がいいのではないか、という議論はあってしかるべきだろう。

そして、それは大学も一緒である。全くの暴論ではあることは百も承知だが、渋沢の主張を援用すれば、偏差値40で学者にも弁護士にもならない人が、法学部で刑事訴訟法を学んで何になるのか。就職後に使える労働基準法でも学んだ方が、よっぽど本人や社会・会社のためになるのではないか。

同じく、偏差値40の人が経済学部でマルクスの資本論を学ぶ必要があるのか。起業や就職に備えて簿記でも勉強した方がいいのではないか。

そう考えると、まず学生は自分の将来を考えた上で大学を選ぶ戦略を採り、大学は何らかの特色を出すことで他大学と差別化する戦略を採ることが、全体最適になるのではないだろうか。

いわゆる一般教養(リベラル・アーツ)は2年間くらいで習得するとして、例えば専門課程を以下のように差別化することは大いに考えられる。

カテゴリー1(東大・京大など):世界に伍せる研究機関

カテゴリー2(一般国立・私立):職業訓練校(語学、法律、経営、IT、工学、薬学など)

カテゴリー3(地方国立大など):教員養成校

今後は学生数も減ってしまうので、何の特色もない、いわゆるFランク大学は、何らかの差別化戦略を打ち出さない限り、淘汰されていくだろう。その時点で初めて、渋沢の描いた理想の教育体系が成立することになる。

人事部長のつぶやき

適材適所で江戸時代の泰平が続いた

適材を適所に置くという手腕において古今で家康にかなうものは、わが国の歴史のなかには見出しがたい。

本書のスジとは直接関係はないが、重要な指摘なので取り上げておきたい。

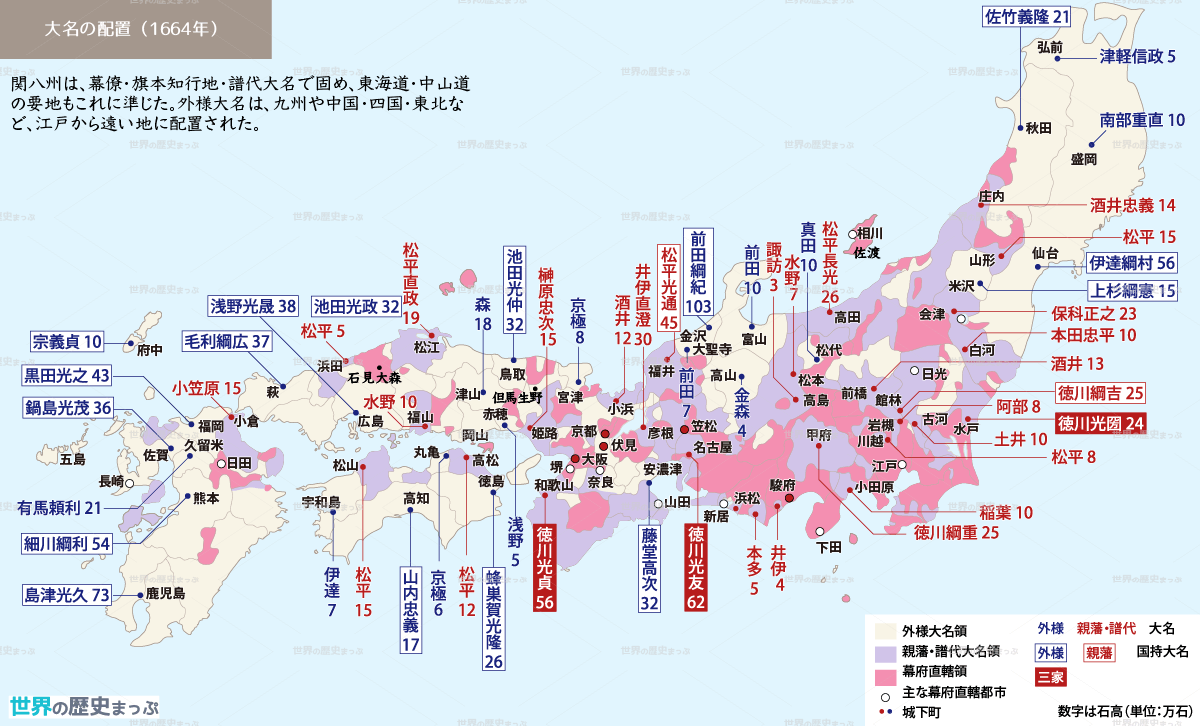

良く知られているように、原則として、関東に近いところには、徳川家に血縁のある親藩大名と、関ケ原以前から徳川家に仕えていた譜代大名を置いた。

更に、江戸への交通の要衝にあたる尾張・水戸、そして大阪の押さえとなる紀伊には徳川御三家(将軍に後継ぎが出来なかった場合の将軍供給家)を置き、京都の押さえとなる彦根には、譜代大名の筆頭とも言える井伊家を配置する。

このように(家康から見た)適材適所で大名を配し、参勤交代や天下普請等で大名の財政力を削いで、幕府の政権を安定させた。

もちろんこれは「日本」という国を統治するには都合のよいシステムだった。しかし、後に福沢諭吉が『文明論之概略』で以下のように指摘する通り、江戸幕府にとっての部分最適は、日本国という全体最適とは相反していた。

日本では古来、政府と人民は敵対関係と言っていい状態にある。例えば、徳川幕府が(参勤交代や普請で)諸侯の財産を費やさせたのは、敵に勝って賠償金を取ったのと同様である。

国民に造船を禁じ、大名に築城させなかったのは、戦争に勝って敵国の砲台を破壊するのと同様である。これが同国人に対するやり方だろうか。

福澤諭吉『文明論之概略』より

この結果、江戸幕府は幕府を長生きさせることには成功したが、日本の国力全体は低下することになった。これでは当然、対外的な競争力が削がれることになる。これでは幕末に黒船がやってきてびっくりするのも無理はない。日本は国内で消耗し続け、鎖国によって外に一切学んでこなかったのだ。

自己保身のための行動と、全体の利益が相反する良い例だろう。

「顧問」や「相談役」の在り方

ある書物の健康法のなかに、こんなことが書いてあった。「もし年老いてまだ寿命に恵まれていたとしても、ただ食べて、寝て、その日を送るだけの人生では、そこには生命などなく肉の塊があるだけだ。」と。

今日でも、世間に名高い人で、「まだ生きていたのか」と思われる人がたくさんいる。これでは肉の塊でしかない。

なかなか辛辣な指摘である。しかし会社という組織に身を置いていると、こんなことを感じることはよくある。

皆さんの会社にも「相談役」や「顧問」といった肩書の方々はいらっしゃらないだろうか。もちろん、現役世代のために骨を折っていらっしゃる御仁もいらっしゃるだろうが、どうも細かいことに口を出したり、事前説明しないとヘソを曲げたり、日中は何をやっているのか分からないといった方々も、それなりに多いのではないだろうか。

人生100年時代で定年も延長される社会情勢の中、企業は「役職定年」のようなことも真剣に考えていかないと、「まだ生きていたのか」と言われる顧問陣を量産することになるだろう。

「老害」などと呼ばれないように、そして会社の足を引っ張らないように、体よく活躍の場を提供しなければいけませんね。

日本に活力を取り戻すためには

昨今、政治も官僚組織も民間も、形式的で自分にあてがわれた仕事を機械的に処理することで満足してしまっている。もともと形式に流れるような風潮は、発展中の元気潑剌な国には少ないものだ。

逆に、長い間の慣習が染みついた古い国には多くなる。徳川幕府が倒れたのはこの理由からでもあった。大風が吹いても木は倒れはしないのだ。

明治時代というと、富国強兵・殖産興業に邁進して「坂の上の雲」を掴もうと懸命になっていた印象があるが、渋沢は活発さが足りないと指摘する。

これは幕末から明治維新の動乱に比べて、世の中が落ち着いてきただけ、というようにも理解できる。

翻って、今の日本はどうか。(良い悪いは別にして)憲法一つ変えられない、GAFAMのような独創的企業も生まれない、ITやAIの分野では中国に相当見劣りする。国際的にも存在感は薄い。戦前は(これも良い悪いは別にして)軍事大国として、戦後は経済大国として、この国は存在感を発揮してきた。

その要因の一つは、若い世代の活躍にあるのかもしれない。事実、明治維新や終戦直後は、前体制の権力者が追放され、若い政治家や若い役人・企業人が実権を握っていった。

若いなりの失敗もあっただろうが、明治日本の興隆も、戦後日本の復興も、主に若手がその担い手であった(平均寿命は異なるが、第1次伊藤博文内閣の大臣の平均年齢は約47歳だった)。

今の日本は、政界財界を所謂「老人」達が牛耳っている。自民党も一時期「70歳定年」を運用していたが、「人生100年時代構想会議」なんてものを立ち上げたりしたもんだから、今や有耶無耶になっている。これでは何時までたっても下の世代が育たない。

先ほど述べた「顧問・相談役問題」と同根ですね!

欧米礼賛の根底は変わらない

舶来品といえばすべて優秀なものばかりという思い込みが、国民すべてに深く浸透しているのは、本当に嘆かざるを得ない。

今日は、明治維新から早や半世紀になろうとしている。しかも、東洋の盟主や世界の一等国だと自負している今の日本で、いつまで欧米心酔の夢を見ているのだろう。

さすがに明治時代ほどではないが、現在でも欧米礼賛の傾向は根強く続いている。中でもいつも不思議に思うのがアパレルの広告である。

例えばこれは某日本系スーツ販売店の広告だが、何故か西洋人がモデルになっている。スーツが元々西洋のものだからと言えばそのとおりだが、西洋人に似合う服をグローバルスタンダードだからと強制されている日本人も何だか寂しいものだ。

だからと言って、和服で会社に行ったりはできませんが!

自分の特性をわきまえるということ

江戸時代の寺子屋教育では、秀才はどんどん上達してレベルの高い仕事に向かったが、頭のよくない者は無理な望みを抱かず一般の仕事に携わるといった気風があった。

対して今日では、学生は自分の才能の有無や、適不適もわきまえずに「あいつと同じ教育を受けた以上、あいつがやれることくらい俺にもできるさ」という自負心を持ってしまい、下積みのような仕事をあえてしようと考える者が少なくなってしまった。

しかも精神を磨くことをなおざりにした結果、人に頭を下げることを学ぶ機会がない、という大きな問題が生じてしまった。つまり、いたずらに気位ばかり高くなってしまった。そしてついに現在のように、並以上の人材があり余ってしまうという結果をもたらしたのだ。

なかなか辛辣であるが、現代でも全く同じことが言える。特に偏差値の高い大学を卒業した人は「少なくとも自分は周囲と同じかそれ以上に勉強ができた」という一定のプライドを持っているので、実社会で役立たずでも、本人はそれを認めようとしない。

そして大学生は「自分の学歴ならこのくらいの企業には入りたい」と考えて、一部の総合商社や金融機関に応募が殺到する。まさに「(自分を)並以上(と思っている)の人材があり余ってしまう」状態だ。

しかしこれも最近では、渋沢の考える良い方向に流れが変わってきている。大企業一辺倒だった就職先は、まだまだ一部と言えども、スタートアップ系企業にも広がり始めている。渋沢の時代から100年、日本も漸く成熟してきたということだろう。

優秀な人材には、どんどん新しい事業にチャレンジしてほしいですね!

.png)