「国家」プラトン

基本情報

初版 BC375年前後

出版社 岩波書店(日本)

難易度 ★★☆☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 上巻456ページ、下巻675ページ

所要時間 12時間30分

どんな本?

国家と個人を対比しながら、理想の国家体制や個人の生き方について語るプラトンの代表作。副題は「正義について」。

西洋哲学の源流であり、最重要&必読哲学書の一つ。分量は多いが、中身はシンプル&ロジカルなのでどんどん読み進められる。哲学書特有の「小難しさ」もほとんど無い。

著者が伝えたいこと

正義とは「理性と勇気が、醜い欲望を制御する」という秩序を受け入れることである。

それは個人でも国家でも同様であるが、国家の場合、その規模が大きくなると統治が困難になり、戦争が起こる。

よって、政治は「善のイデア」と正義を熟知している哲学者に任せるべきだ。

著者

プラトン

Plato

BC427 – BC347

古代ギリシャの哲学者。師はソクラテス、弟子はアリストテレス。

シラクサ(シチリア島にあったギリシャの植民地)で理想の政治を実現しようとしたが失敗。アテネに戻ってアカデメイア(Academyの語源)という学園を創設して、幾何学・天文学・哲学等を教えた。

プラトンの思想の中心を為す「イデア論」では、現実世界に存在する物体や概念はすべて影であり、真実在=イデアは思惟の世界にあると考える。

例えば、世の中には完璧な三角形というものは存在しない(仮に鉛筆で紙に三角形を書いたとしても、線を細かく分解していけば全て原子になってしまう。しかし原子には三角形構造はない)が、人間は三角形がどのようなものか認識できる。よって、三角形の「理想形」のようなものが存在するはず、と主張する。

結果的に善や美にもイデアがあることになるので、人間はそれを追い求めるべきだという主張に繋がる。

プラトン(とその弟子のアリストテレス)が哲学を一つの学問体系として確立したことを、イギリスの哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」と表現している。

こんな人におすすめ

哲学の基本中の基本を学びたい人、自分の生き方を確立したい人、イデア論に関心のある人

書評

「西洋哲学の源流」というから、どれほど高尚で難解なのかと思って読むと、意外と言葉遣いは平易で、すんなり頭に入ってくる(もちろん哲学者にとっては深淵で難解なのだろうが)。

ソクラテスが本書の中で「理屈を振り回すペテン師」として扱われているのは、私のような素人からするとまさにそのとおりなので、非常に面白い。そして、ソクラテスに煙に巻かれないように必死に抵抗する周囲の人々とのやりとりも面白い。

これは「論理的に正しいこと」と「現実世界を説明すること」が乖離していることに起因する。ソクラテスの「論理遊び」を省略すれば、本書は1/3くらいになるはず。

途中でホメロスの「イリアス」や「オデュッセイア」からの多数の引用があるが、両書とも読んでおく必要はない。単に、国家の守護者たるものが読むのに相応しくない部分がある、と言いたいだけだ。

とにかく分量の多い本であるが、言っていることはシンプルなので、どんどん読み進められる。夏休みなど、一定の時間がある時にオススメの1冊と言える。

要約・あらすじ

第1巻「正義に関するいくつかの検討」

■正義にはいくつかの定義がある(本巻では結論は出ていない)

<トラシュマコス(ソフィスト)>

「正義とは不正な人間を害し、正しい人間を益すること」

「正義は強い者(支配階級)の利益になり、不正は自分自身の利益になる」

<ソクラテス>

「支配者は常に被支配者の利益になるよう活動する」

「正しい人は不正な人より幸福である」

<グラウコン(プラトンの兄)>

「正義とは、不正をはたらきながら罰を受けないという最善のことと、不正な仕打ちを受けながら仕返しをする能力がないという最悪のこととの、中間的な妥協である(=人間とは弱い生き物だ)」

「正しい人でも不正な人でも、『あの人は正しい人だ』という評判が得られれば利益にありつける。よって、正しくある、不正であること自体には意味がない」

「『正しくあること』が何らかの利益があるか否かを問題にしなければならない」

第2~4巻「正義の定義~国家と個人~」

■個人の正義または不正の問題を、国家のそれと比定することで明らかにする。

■人々は各自の不足を補うために、効率の良い社会的分業を採用する。これが発展すると、国家になる。その国家の守護者は、国家の守護という「分業」に集中する専門家として、知を愛し、気概があり、敏速で、強い人間である必要がある。

■そのために施すべき教育が、文芸・音楽・体育(医術)だ。文芸や音楽だけでは情緒的で柔弱、体育だけでは粗暴で無知な人間が出来上がるので、両者のバランスが大切である。

■文芸と音楽による教育は、美しいものを褒めたたえることで、気品と優美さのある人格を形成するのだから、決定的に重要である。また、体と魂の健全さを維持するという点で、体育と医術も重要である。

■守護者は、どのような厳しい状況においても、自身の信念や教養を守り、決然といられる人が相応しい。また、血筋に関わらず、素養を持ったものが守護者になるべきだ。

■完全な国家は、知恵・勇気・節制・正義の4つから成る。

①知恵(指導者が持つ、国を統治するための知恵)

②勇気(軍人達が持つ、何があっても正しく美しい考えを保持する勇気)

③節制(快楽と欲望にまみれた一般大衆が、知恵と勇気を持つ少数により制御される秩序)

④正義(各自が自分の本分と社会の秩序を守り、余計なことをしないこと)

■これと同じように、完全な個人も以下4つの要素から成り立つ。

①理知的部分(魂全体を制御する理性)

②気概的部分(何があっても理知的部分に従い、欲望的部分と戦う主体)

③欲望的部分(魂が持つ大部分。金銭欲や快楽欲)

④正義(理知と気概が欲望を制御する秩序を守ること)

第5~7巻「理想国家のあり方と条件、哲学の役割」

■理想の国家では、国民が全く同一の苦楽を共にすることで、平和が保たれる。それは、一人の人間が手を負傷した際、体全体がその負傷と向き合うことに似ている。自分と他人という区別があるから、相互の利害が対立し、国は分裂するのだ。

■よって、理想の国家では、優れた男性と優れた女性が互いを共有し(=乱婚し)、生まれた子供は社会全体の共有物として大切に育て上げられ、さらに優れた支配層を形成していくべきだ。

■また、彼らには私有財産は持たせるべきでない。なぜなら、支配層はそれにより互いに家族も同然となり、一人の人間のように利害を共有するからだ。

■理想の国家では無益な権力闘争があってはならない。そのためには「記憶力と物分かりが良く、優雅であり、常に真実を追い求め、知恵と正義と勇気と節制を愛する」哲学者が支配者になるしか方法はない。何故なら、思慮深い生活を送り、政治的支配を見下し、結果として権力闘争を起こさずにいられるのは哲学者しかいないからだ。

■哲学者は「善のイデア」を直接知る存在であるが、そのままでは国家は良くならない。下界の蒙昧な大衆を率いてもらう必要がある。だからこそ、国家が哲学者を最初から支配者とするつもりで育て、その義務を負わせなければならない。

■哲学者に学ばせるべき学問では、感覚で把握できる事物ではなく、知性と思惟でしか到達できない真理を扱うべきだ。具体的には数学・幾何・天文学・音楽だ。だから、星の動き方や音の鳴り方といった現象に囚われてはならず、その背後にある目に見えない法則や真実を探求しなければならない。

■まず幼少期にそれらの学問と体育を学ばせる。20代はそれらの学問を総合し、全体的な立場から総観させる。その後、学問と戦争で成績の良い者を30歳で選抜し、哲学的問答法を5年間学ばせる。さらに快楽への誘惑に負けないかを試し続け、50歳で善のイデアを学び取ったならば、国家と大衆と自身を秩序付ける仕事をさせる。

第8~9巻「不完全な国家とそれに対応する人間の諸形態」

■国家及び国民は次のようにして堕落していく。

①優秀者支配制(国家・国民の最高形態)

【国制】男性は妻子を共有し、国が支配者たる哲学者を育てる。

【国民】善のイデアに到達した、知恵・勇気・節制・正義を備えた人物。

↓

人々が学問をないがしろにする。権力闘争する。優秀層と大衆層が混ざる。私有財産を認める。

↓

②名誉支配制

【国制】気概(勝利と勇気)が優勢で軍人が尊ばれる。金銭に対する欲望が強くケチ。こっそり快楽を楽しむ。

【国民】体育を愛し、教養に乏しく、弁論の能力にも欠ける。権力欲が強く、名誉を欲しがる。理論的知性(ロゴス)がない。金銭に愛着を寄せる。

↓

名誉支配者の一部が落ちぶれる。勝利と名誉より、より確実に快楽をもたらす金儲けと蓄財に走るようになる。

↓

③寡頭制

【国制】金持ちが統治する。優秀な貧乏人が国家運営に参画できない。貧乏人や悪者が蔓延る。

【国民】拝金主義。ケチで働き者。財産を守るために他の欲望を制御する。

↓

優秀な貧乏人が恨みを抱き、支配層を打倒し、一般大衆に権力を分け与える。

↓

④民主制

【国制】自由で多彩。無政府的。出自や教養に関係なく大衆への迎合者が支持される。

【国民】不必要にして無益な快楽を追う。秩序なく場当たり的な「自由」を謳歌する。

↓

大衆は自由に慣れ、ちょっとした抑圧でも我慢できなくなる。声の大きい支配者層が、優秀な富裕層の富を取り上げ、無知な大衆層に再分配して機嫌を取る。

↓

⑤僭主独裁制

【国制】独裁者は常に戦乱を生み出し、自らの存在意義を常に確認する。大衆を日々の仕事に追われるように仕向け、謀反等を考えさせないようにする。有能な人間は排除され続ける。

【国民】節制の徳を失ってあらゆる欲望を追い、法を無視し、財産を使い果たす。常に満たされない。周囲に欺かれるのではと不安で友はなく、妬み深く、信義なく、不正で、あらゆる悪を受け入れる。

■人の序列は、①知を愛する者→②名誉を愛する者→③利得を愛する者である。何故なら、より下位の人間は、それより上位の快楽(真実を知る、勝利する、金儲けする)を経験することも、思いを馳せることも、表現することもできないからだ。

■第1巻で示した「『正しくあること』に何らかの利益があるか否かを問題にしなければならない」の答えは以下のとおりである。

・不正をすることによって財産や権力は手に入るかもしれないが、代わりに悪い人間になる。不正がバレた場合には更生の機会が与えられるが、バレなかった場合はさらに悪い人間になる。

・正しくあろうとする人は、体の健康や快楽を目的とせず、自身の魂や人格を完成させる学問に専念する。財産も秩序を乱さない範囲で築き、名誉も自分を一層優れた人間にする場合のみ受け入れる。

第10巻「人はどう生きるべきか」

■寝椅子を例とすれば、神は寝椅子のイデアを作り、職人は寝椅子の実物を作り、画家は寝椅子を真似る(描写する)。真似はイデアから最も遠い。

■詩人や作家も画家と同一で低俗だ。ホメロスにしても、そのテーマである「徳」に似せた”影像”を描いているだけであって、真実には触れていない。作家も画家も、大衆が喜ぶ「嬉しい」とか「悲しい」という安っぽい感情は好んで描写するが、「思慮深く、平静なさま」は本人も大衆も理解できないので描写できない。

■あの世からの報告者によると、人は死ぬと次の人生を選べるらしい。前世で数々の苦労が身に沁みて、名を求める野心も枯れていたオデュッセウスは、誰からも顧みられなかった、平穏な一般市民の人生を選んだという。やはり人は「理性と勇気で、醜い欲望や感情を制御する」という秩序を受け入れて生きるべきなのだ。

本書最大のテーマ(イデア論と3つの比喩)

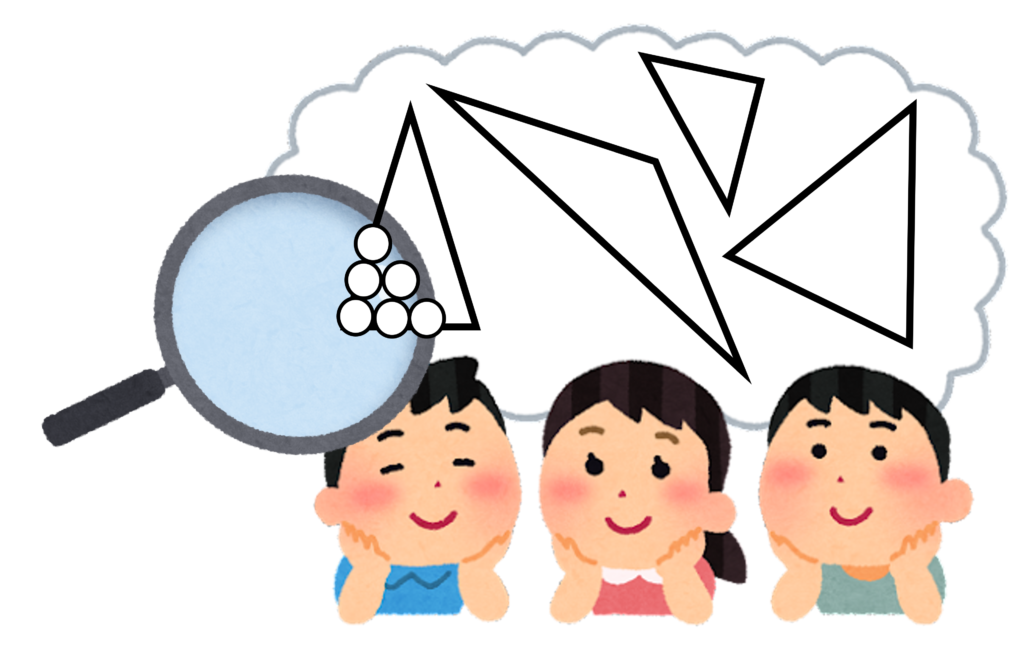

「イデア論」とは

・例えば「三角形」と言われれば、誰でも頭の中にその姿を思い浮かべることはできる。

・しかし、誰も「完璧な三角形」を描くことはできない。仮に鉛筆で三角形を書いた場合、角の部分を拡大してみると、それは鉛筆の炭素原子の集まりであり、厳密な「角」ではない。

・これは大いなる矛盾である。完璧な三角形など存在しないのに、人間は三角形がどのようなものか認識できるのだ。

・この矛盾を解くには「可視界、つまり人間が知覚できる世界に三角形は存在しないが、可知界、つまり思惟によって認識できる世界には三角形の理想像のようなものがある」と考えざるを得ない。

・プラトンはこの理想像のことを「イデア」と呼び、三角形にイデアがあるならば、可視界では認識できない「善のイデア」が可知界に存在すると考えた。

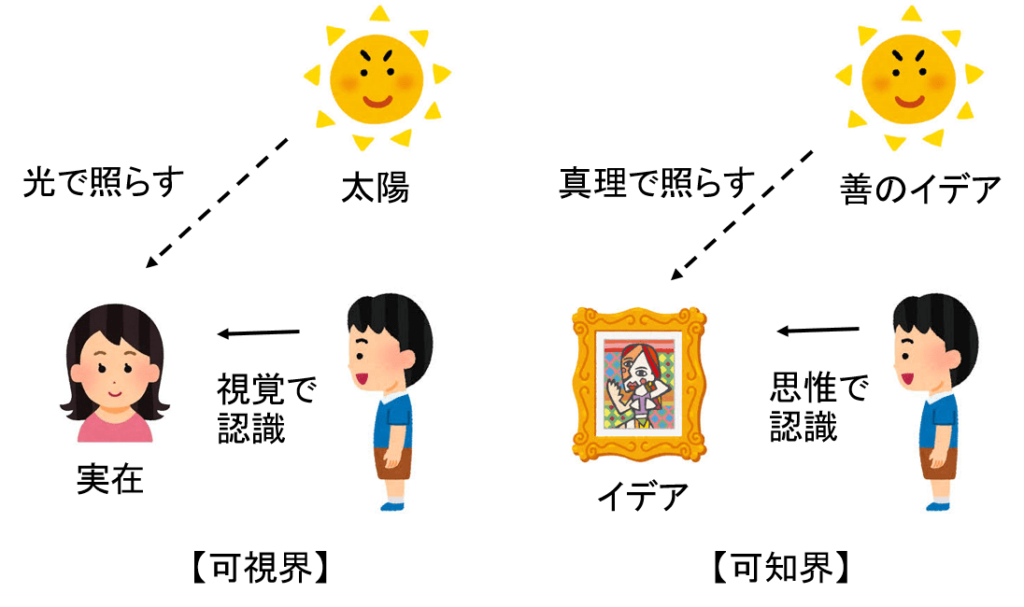

太陽の比喩(イデアはどのように把握されるか)

・可視界では、ある実在が光に照らされて初めて、人間はその存在を知覚できる。

・同様に、あるイデアは善のイデアによって照らされて初めて、人間はその存在を思惟できる。

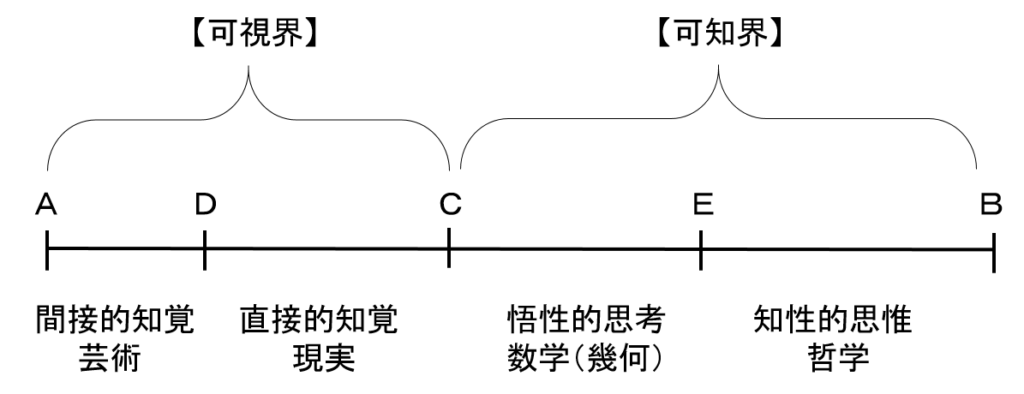

線分の比喩(どのようにイデアに到達するか)

・線分AD(目で見える):何かの影や水面の映った姿(芸術)

・線分DC(目で見える):人間の周囲にある実在(現実)

・線分CE(目に見えない):思惟により想像できる知(数学)

・線分EB(目に見えない):哲学によって到達できる善のイデア(哲学)

・人間の認識は、Aの「実在に関する知覚」から始まり、段階的にBの「善のイデアに関する思惟」に到達する。

洞窟の比喩(哲学者の役割とは)

・線分AD:奴隷が見ている、洞窟に映った壺や鳥の影

・線分DC:壺や鳥自体とそれを照らす火

・線分CE:洞窟の外の世界があることへの思惟

・線分EB:洞窟の外にある太陽(善のイデア)

・哲学者は洞窟の外の真実を知った存在。その哲学者が洞窟に戻り、奴隷と話をしても、奴隷にはそれが理解できない。

※真実を知ったソクラテスが民衆に処刑されたのは、そういうことだとプラトンは暗に示している。

学びのポイント

ギュゲスの指輪(性悪説)

昔、リュディアの羊飼いギュゲスが不思議な指輪を見付けた。その指輪の玉受けを回すと自分が透明人間になれることを知ると、まず王妃と交わり、その後、王を殺して王権を我が物にした。

誰でもその指輪を見付ければ、同じことをするだろう。生来的な善・徳・正義というものはなく、(他人の目や法律に)強制されて、やむを得ずそうしているだけだ。一般には、自らすすんで正しい人間であろうとする者など一人もいないのだ。(一部要約)

本書は「正義とは何か」という議論からはじまり、「人間とは生来的に善なのか」「善であるという評判さえあれば、中身は悪でもいいのではないか」といった議論が進む。

ギュゲスの指輪はその中でも特に有名な話で、いわゆる「性悪説」を主張する比喩になっている。「あいつは悪人だ!」という評判を受けないという担保があるなら、人は誰でも悪になる、ということ。

東洋でも紀元前3世紀頃に荀子が性悪説を唱えている。正義を考えるうえでは、普遍的なテーマということだろう。

音楽による教育の重要性

音楽・文芸による教育は、決定的に重要なのではないか。なぜならば、リズムと調べというものは、何にもまして魂の内奥へと深く沁み込んで行き、何にもまして力強く魂を掴むものなのだからだ。

人が正しく育てられる場合には、気品ある優美さをもたらしてその人を気品ある人間に形づくり、そうでない場合には反対の人間にするのだ。

古代ギリシャで「音楽」教育が重視されていた理由を垣間見られる一節である(本書中では、ソクラテスが語った言葉として紹介されている)。

古代ギリシアでは、音楽は人を動かす力があると考えられていたらしい。例えば、神話『オルフェウス』では、音楽のもつ不思議な力が描かれている。

新妻エウリュディケが蛇に噛まれて命を落とし、嘆き悲しむオルフェウスは冥界の王のもとに赴き、もう一度だけ妻に会わせてほしいと竪琴を奏でながら吟じた。

オルフェウスの奏でる音楽は、人間のみならず動物や、車輪まで動かす力があり、魅了された冥王は、オルフェウスの嘆願を受け入れた。

当然ながらピタゴラスが発見した「心地よい音階は簡潔な周波数比で成り立っている」という純数学的な要素も大きかったのであろうが、ギリシャ・ローマ時代に整理されたいわゆる「リベラル・アーツ*」には、音楽も含まれている。

*言語系3学(文法・論理・修辞)と数学系4学(算術・幾何・天文・音楽)で構成される自由7科(セブンリベラルアーツ)。その上位に哲学が位置する。

ちなみにプラトンは「文芸や音楽だけでは情緒的で柔弱、体育だけでは粗暴で無知な人間が出来上がるので、両者のバランスが大切である」としている。

人間の尊厳(延命治療の是非)

医術の神アスクレピオスは、健康な身体をもちながら局部的な病気にかかった人々には、市民としての仕事を損なわないように、医術を施したという。

一方、内部のすみずみまで完全に病んでいる身体に対しては、惨めな人生をいたずらに長引かせようとは試みなかった。

定められた生活の課程に従って生きて行くことのできない者は、当人自身のためにも国のためにも役に立たない者とみなして、治療を施してやる必要はないと考えたのである。

これは、高齢者に限った議論ではないものの、いわゆる「延命治療の是非」というテーマに属する。

欧米では、口から栄養を摂取できなくなった場合、胃瘻(チューブで胃に直接栄養を送り込むこと)や点滴で延命することは非倫理的であるという考え方がある。結果、欧米では日本に比べて「寝たきり老人」の数が極端に少ないか、或いはいないそうだ。これは古代ギリシャ以来の考え方なのかもしれない。

【参考】「欧米にはなぜ寝たきり老人がいないのか」https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20120620-OYTEW61295/

この「延命治療」あるいは「終末期医療」は、国家財政を圧迫している。

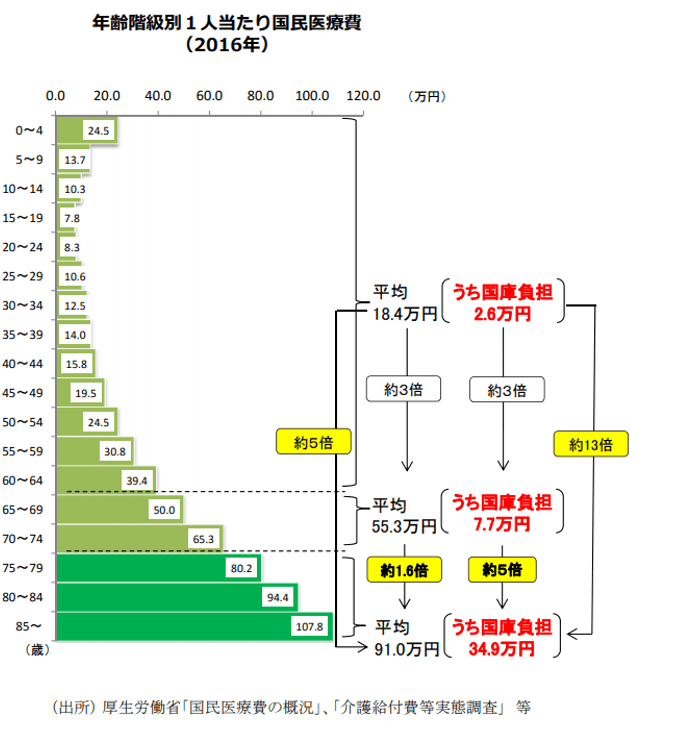

75歳以上の者の1人当たり医療費は現役世代の約5倍であり、その財源は国庫負担と現役世代の支援金で成り立っている。75歳以上の医療費が全て延命治療に関わるものではないが、今後、高齢者が増えていくことを考えると、国家財政を逼迫することは明白である。

ただ、財務省が国家財政の観点から「延命治療」に一石を投じるのは、倫理的になかなか難しいだろう。

その意味で、厚生労働省が「命の危機が迫る前に、相続等について話し合っておこう」というキャンペーンを張ったのは、(結果的にがん患者団体からの抗議で撤回したものの)終末期の対応に目を向けさせるための、適切な第一歩だったのではないかと思われる。

ちなみに、ここで言及されている医術の神アスクレピオスが持っている杖は、欧米を中心に「医療」を象徴し、WHO(世界保健機関)のロゴにも使用されている。

エリート支配は何故正しいか

自らの快楽や欲望を、理性で制御できている人は、優れている。

それと同じ理屈で、快楽や欲望にまみれた大多数の人を、素質と教育を与えられた少数の人が支配する国家もまた、優れている。(要約)

何とも身も蓋もないが、ソクラテス(の名を借りたプラトン)は正しいことを言っている。問題は「素養と教育を与えられた少数の人」が、本当の意味で正しい美意識や倫理観、献身性等を持っているかどうかだ。

なお、本書は理想の国家を語ることで、理想の個人を考察する体裁を取っているが、この議論では逆になっている。

優生学の源流?

最も優れた男たちは最も優れた女たちと、できるだけしばしば交わらなければならないし、最も劣った男たちと最も劣った女たちは、その逆でなければならない。また、前者から生まれた子供たちは育て、後者の子供たちは育ててはならない。

さらにまた若者たちのなかで、戦争その他の機会に優れた働きを示す者たちには、他の様々の恩典や褒賞とともに、特に婦人たちと共寝する許しを、他の者よりも多く与えなければならない。

同時にまたそのことにかこつけて、できるだけたくさんの子種がそのような人々からつくられるようにするためにも。

1904年、ダーウィンの従兄弟であるイギリスのF・ゴルトンは「優生学(eugenics)」という学問を提唱し、「人間の優良な血統を増やすことを研究する科学」と定義した。そして、プラトンのこの記述は、歴史上、初めて優生学の思想が現れたものとして知られている。

これはなかなか危険な思想だ。「優れた」と「劣った」をどう定義するのか、人が子孫を為す権利を誰かが制限する権利があるのかなど、根が深い。

ナチスドイツの最高指導者であったヒトラーは優生学の信奉者であり「アーリア民族を世界で最優秀な民族にするため」に、「支障となるユダヤ人」の絶滅を企てた。

また、長身・金髪碧眼の結婚適齢期の男女を集めて強制的に結婚させ、「ドイツ民族の品種改良」を試みたほか、精神的または肉体的に「不適格」と判断された数十万の人々に対して強制断種を行った。

現在では倫理的に優生学的思想は許されない傾向にあるが、社会福祉として、例えば判断能力の無い者に対する結婚制限、断種、隔離等は議論されてしかるべきであろう。人類が何千年も前から考えているテーマであるという点で、興味深い。

プラトンのユートピア

理想の国家では、内部で利益相反がなく、常に争いがない。また、外部と争いが生じた場合には、お互いに見捨てることなく、勇敢に戦う。

それはあたかも、手を負傷した一人の人間が、魂から肉体まで全て一致団結してその負傷と向かい合うことに似ている。一人の人間の中には利益相反は無いのだ。

国家がそこに至るには、個人間の利益相反を失くす必要がある。そのために、優れた男性と優れた女性は子供を共有し、子供は国家によって養育されるべきであるし、私有財産も認めるべきでない。

また、男性が女性を所有するようなことはなく、程度の差はあれど、男女ともに国防に対して同じ義務を持つ。

この国家では、お互いが家族のようなものであるから、家族に乱暴するようなことはしない「つつしみ」と、誰かを傷つけた場合にその家族から報復されるという「恐れ」により、平和が保たれる。

(趣旨要約)

ここにプラトンの示すユートピアがある。いくつかある本書の「読みどころ」の一つと言える。

もちろん現代の常識から見れば、突っ込みどころが満載である。男女は生殖のためだけに存在し、「個」対「個」の愛情は否定されている。先ほど述べたとおり、優秀な子供を作るという点では優生学的だし、私有財産の禁止はそのまま共産主義だ。

しかし、プラトンが本書で繰り返すように、理想的であることと、それが実現可能であるかどうかは、必ずしも両立しなくて良い。歴史上、プラトンの手法で平和を保った国は一切存在しない(或いは伝わっていない)が、2400年前の人類が、このような思考実験をしていたことは非常に面白い。

権力争いを減らすには

その国において支配者となるべき人たちが、そもそも権力争いしないような国家こそが、内部的な抗争の少ない優れた国家になれる。

そして、そのような支配者になれるのは、哲学者だけだ。何故なら、哲学者だけが政治的支配を見下すことのできるからだ。

支配者の地位につく者は、けっして支配権力を恋焦がれるような者であってはならない。そうでないと恋敵同士の内紛になってしまう。

切磋琢磨であれば良いが、基本的に組織内の権力闘争は全体の生産性を下げる。「出世したい!」と思って自分をアピールするのは良いが、そればかりになると視野が狭まるし、誰かを蹴落とそうとするインセンティブが働く。

だからこそ、一般のビジネスパーソンも(哲学とまでは言わずとも)会社以外で自分の人生を俯瞰したり充実させる手段を持っておくべきだろう。仕事は自分の人生を構成する多くの要素のたかだか一つである、と冷静に見られる視点であり、自分の「出世欲や自己承認欲求」を客観的に見られる、何なら見下せる視点である。

そのためには、仕事以外の分野で、自分の人生を充実させなければならない。仕事に埋没していては、その埋没している自分を客観視することはできない。もちろん、人生を充実させる手段は、趣味、読書、家族、友人関係など、人それぞれである。

民主主義の本質と堕落

(民主主義は)様々の国制のなかでも、いちばん美しい国制かもしれないね。ちょうど、あらゆる華やかな色彩をほどこされた色とりどりの着物のように、この国制も、あらゆる習俗によって多彩にいろどられているので、この上なく美しく見えるだろう。

そしてたぶん、ちょうど多彩の模様を見て感心する子供や女たちと同じように、この国制を最も美しい国制であると判定する人々も、さぞ多いことだろう。

ここでは、国事に乗り出して政治活動をする者が、どのような仕事と生き方をしていた人であろうと、そんなことはいっこうに気にも留められず、ただ大衆に好意をもっていると言いさえすれば、それだけで尊敬されるお国柄なのだ。

国民の魂はすっかり軟らかく敏感になって、ほんのちょっとでも抑圧が課せられると、もう腹を立てて我慢ができないようになるのだ。

というのは、彼らは君も知るとおり、最後には法律をさえも、書かれた法であれ書かれざる法であれ、省みないようになるからだ。絶対にどのような主人をも、自分の上に戴くまいとしてね。

プラトンはソクラテスに様々な政治形態について語らせるが、さすが民主主義発祥のギリシャ。2400年前から本質を突きまくっている。

プラトンが志向する「国家管理制哲人政治」はエリート主義的すぎ、寡頭制はお金にまみれ、独裁制は個人に頼り過ぎて長続きせず、共産主義は歴史的に上手くいかないことが既に証明済み。どれも「美しくない」のである。

しかし、民主主義だって決して美しくはない。プラトンの指摘どおり大衆迎合(ポピュリズム)に走りがちで、いつでも衆愚政治になり得る。「アメリカのデモクラシー」でトクヴィルもこう指摘する。

民主主義には多くの構造的欠陥がある。民主政府自体は、たいして能力も徳も高くない民衆が選んだ人物が運営するのであって、寡占政府より立派でも効率が良いわけでもない。

(趣旨要約)

そして「自由が抑圧されそう」になると、国家にとって必要な(と与党が思う)ものまで含めて、とにかく反対しまくる。日本で言えば、マイナンバーしかり、秘密保護法しかり、共謀罪しかり、「プライバシー侵害に繋がる!」と野党は反対しまくった。

一方、2020年の新型コロナに伴う10万円の一律給付では、野党は「給付が遅い!」と論難していた。マイナンバーが浸透し、銀行口座と紐付けられていれば迅速に給付可能だったにもかかわらず、だ。これは全くの矛盾である。自由が暴走するとこのような結果になり、プラトン流に言えば、「民主制が奴隷化」することになる。

「国家体制のイデア」はどこにあるのだろうか。イギリスの元首相チャーチルの言うとおり、人類はまだ民主主義より「マシ」な政体を発見できていない。

民主主義は最悪の政治形態らしい。ただし、これまでに試されたすべての形態を別にすればの話であるが。

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.

なぜ、より善い生を選ぶべきなのか

人は善い生と悪い生とを識別し、自分の力の及ぶ範囲でつねにどんな場合でも、より善いほうの生を選ぶべきだ。

なぜならば、人間はそのようにしてこそ、最も幸福になれるのだから。

プラトンは本書という大長編を書いたが、結局「なぜ、人は善く生きなければならないか」という問いには答えていない。プラトンは、善のイデアを理解し、欲望や感情を理性でコントロールすることが幸福に繋がると言っているだけだ。

ここから先は完全に私見だが、人は自分が「善のイデア」から外れることを為した場合に後悔するからこそ、善のイデアを追うのではないだろうか。少なくとも私は、自分の信じる「善の道」を外れた時には極めて凹む。要は、自己満足のために、善を追っているのである。まだまだ修行が足りない証拠だろう。

ちなみに、京セラ創立者で日本を代表する経営者である稲森和夫は、その著書「生き方」の中で、こう述べている。

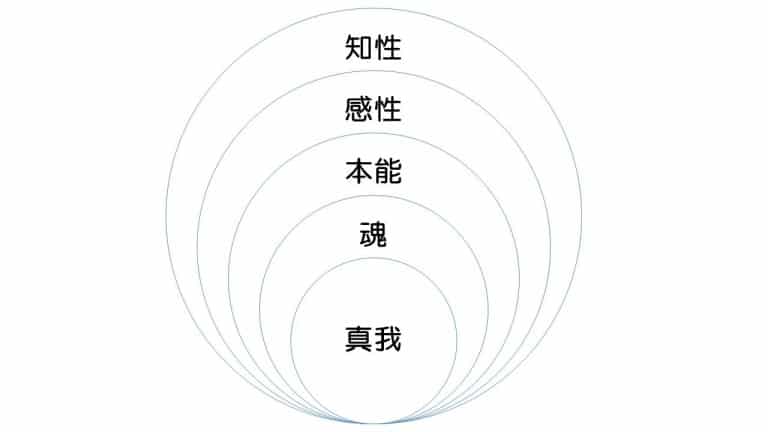

私は、人間の心は多重構造をしていて、同心円状にいくつかの層をなしているものと考えています。外側から以下のとおりです。

①知性 後天的に身につけた知識や論理

②感性 五感や感情などの精神作用をつかさどる心

③本能 肉体を維持するための欲望など

④魂 真我が現世での経験や業をまとったもの

⑤真我 心の中心にあって核をなすもの。真・善・美に満ちている

真我は愛と誠と調和に満ち、真・善・美を兼ね備えている。人間は真・善・美にあこがれずにはいられない存在ですが、それは、心のまん中にその真・善・美そのものを備えた、素晴らしい真我があるからにほかなりません。

しかし、普通の人間はそこまで届くことはできません。では、どうすればいいのか。私は、理性と良心を使って感性や本能を抑え、それらをコントロールしていこうと努めることが大切だと考えています。

(一部要約)

これは非常にプラトン的な発想と言える。

人事部長のつぶやき

歳を取る効用(性欲からの解放)

ある男は、(三大悲劇詩人の)ソポクレスにこう問うた。「どうですか、愛欲の楽しみのほうは。あなたはまだ女と交わることができますか?」

ソポクレスはこう答えた。「よしたまえ、君。私はそれから逃れ去ったことを、無上の歓びとしているのだ。たとえてみれば、狂暴で猛々しいひとりの暴君の手から、やっと逃れおおせたようなものだ」

私はそのとき、このソポクレスの答を名言だと思ったが、いまでもそう思う気持にかわりはない。まったくのところ、老年になると、その種の情念から解放されて、平和と自由がたっぷり与えられることになるからだ。

これは、本書最初の数ページ目に出て来る。「西洋哲学の源流」というから、どれだけ難解で高尚なことが書かれているのかと身構えて読むと、いきなりの下ネタ(?)で肩透かしをくらう。

しかしまあ、人間というのは2400年経っても、やっていることや考えることは一緒である。なんともほっこりする書き出しだ。

ビジネスパーソンも常に試験を受けているようなもの

全ての状況においてその人が、たぶらかしに対する抵抗力と端然とした品位を示すかどうか、自己自身を守り、自分が学んだ教養(音楽・文芸)を守れるかどうか、かくて自己自身にとっても国家にとっても、最も有用有為の人物でありうるかどうかを観察しなければならない。

そしてわれわれは、こうして子供のときにも、青年のときにも、成人してからも、たえず試練を受けながら無傷のまま通過する者を、国家の支配者として、また守護者として任命し、そうでない者は排除しなければならないのだ。

ここでは国家の守護神たる者の見極め方が議論されているが、常に試され、評価され、選抜されているという意味では、大きな組織のビジネスパーソンと同じだろう。

どれだけ窮地に追いやられても、揺さぶられても、確固たる自己を保持できるかどうか、人の上に立つ者としては、時代を問わず、必要な素養と言えるのではないか。

ソクラテスの詭弁

一般に何か四つのものがあって、我々はそのうちのどれか一つを、何らかのもののなかに探し求めているとする。

その場合、探し求める当のものを最初に知ることができたなら、我々としてはそれで充分なわけだし、またもし他の三つのほうを先に知ったとすれば、まさにそのことによって、求めていたものは知られたことになるだろう。

なぜなら明らかに、いまや、そこに残ったものこそがそれに他ならないのだから。

何となく分かったような、分からないような議論である。要は、全体とある一部が分かれば、残りの部分は「全体マイナスある一部」で把握できるということ。

「ソクラテスの弁明」もそうだが、ソクラテスの議論というのは、何となく煙に巻かれてしまう印象を持つ。だからこそ当時、世間の人から「若い人々を惑わす危険な人」と謗られ、処刑に追い込まれてしまったのだろう。

本書では、ソクラテスの詭弁が次のように指摘されている。

アデイマントスが口を差し挟んで、次のように言った。

「ソクラテス、確かにあなたに反論できる者は誰もいないでしょう。けれども、あなたがいま言われるようなことを耳にするたびにいつも、聞く者たちのほうは何となくこういう感じを受けるのです。

つまり、自分たちは問答をとりかわすことに不馴れであるために、ひとつひとつ質問されるたびに、議論の力によって少しずつわきへ逸らされて行って、議論の終りになると、その〈少しずつ〉が寄り集まって大きな失敗となり、最初の立場と正反対のことを言っているのに気付かされるのです。」

日々の俗事に対する態度

いやしくも本当に自らの精神を真実在のもとに置く者ならば、目を下のほうに向けて世俗事に気をとられ、人間たちと争って嫉妬と悪意で心をいっぱいにするような、そんな暇などは決してないだろうからね。

いや、彼は、整然として恒常不変のあり方を保ち、全て秩序と理法に従う存在と一体化することに時を使うだろう。

人間は生きていると、様々な雑事に追われ、本来目を向けるべきではない嫉妬や悪意に囚われることがある。

しかし、より上位の事柄に自分の関心を向けることで、嫉妬や悪意から逃れることが出来る。例えば、自分はどう生きたいのか、そのために為すべきことは何なのかを冷静に考え始めることができれば、それより下位の事柄はどうでもよくなってくる。

自分の関心の対象を常に上位に持ち続ける、というのは処世術の一つと言えるであろう。

プラトンの大衆観

思慮(知)と徳に縁のない者たち、にぎやかな宴やそれに類する享楽に常に馴染んでいる者たち、彼らはどうやら、〈下〉へと運ばれてはまた再び〈中〉のところまで運ばれるというようにして、生涯を通じてそのあたりを彷徨い続けるもののようだ。

彼らは決して、その領域を超え出て真実の〈上〉のほうを仰ぎ見たこともなければ、実際にそこまで運び上げられたこともなく、また真の存在によって本当に満たされたこともなく、確実で純粋な快楽を味わったこともない。

むしろ家畜たちがするように、いつも目を下に向けて地面へ、食卓へとかがみこみ、餌を漁ったり交尾したりしながら身を肥やしているのだ。

そして、そういったものを他人より少しでも多く勝ち取ろうとして、鉄の角や蹄で蹴り合い突き合いしては、いつまでも満たされることのない欲望のために、互いに殺し合うのだ。

哲学者(自分は<上>だと思っている人々)から見た大衆観なので、若干の中二病っぽさというか、選民意識が強すぎるというか、そんな感はある。

しかし、いつの時代でも、世界のどの場所でも、大多数の大衆は無知で蒙昧で欲望に従って生きる存在なのだろう。現代日本も決して例外ではない。

「自分は<上>の人間でありたい」という人が、自己を律するための「健全な上流意識」として、プラトンの言葉は噛みしめられるべきだろう。

演劇や絵画は低俗?

(演劇等において)感情を高ぶらせる場面のほうは、いくらでも種々さまざまに真似て描くことができるけれども、他方の思慮深く平静な性格はといえば、つねに相似た自己を保つがゆえに、それを真似て描くのは容易ではなく、またそれが描写された場合にも、そうやすやすと理解されるものではない。

特に、お祭りのときとか、劇場に集まってくる種々雑多な人たちにとってはね。なぜなら、そういう人たちにとっては、そこに真似て描かれているのは、自分の与り知らぬ精神状態だろうから。

プラトンは、劇作家や画家を「低俗だ」とバッサリ切り捨てる。何故なら、彼らは感情の起伏や苦悩を描かせれば立派だが、思慮深さや魂の向かうところといった深遠なテーマを取り扱う能力が無いし、仮に取り扱っても一般大衆がそれを理解しないからだ。

現代でも、映画や小説は「娯楽」、哲学や倫理は「学問」という認識が一般的であるが、プラトンの理屈で考えると理解しやすい。映画や小説では、深い思考を表現することが出来ないのだ。

.png)