「この人を見よ」

フリードリヒ・ニーチェ

基本情報

初版 1888年完成、1908年出版

出版社 光文社古典新訳文庫(日本)

難易度 ★★★★★

オススメ度★★★★☆

ページ数 169ページ

所要時間 2時間00分

どんな本?

「神は死んだ!」とキリスト教を全面否定し、「生の高揚」という新しい道徳を説いたことで知られるニーチェが、発狂寸前に完成させた自伝。

自身の著作を総括するため、ニーチェ哲学の全体像を掴むには最適の一冊。ニーチェに関心を持ったら、まず「善悪の彼岸」でニーチェ哲学の要点を押さえ、その後「ツァラトゥストラ」でその世界に浸り、最後に「この人を見よ」でニーチェ自身とともにニーチェ哲学全体を振り返るのがオススメ。

なお、書名の「この人を見よ(Ecce homo)」は、ヨハネによる福音書からの引用。ローマ帝国のユダヤ総督ピラトが、処刑前のイエス・キリストを嘲笑するユダヤ人たちに向けて言った言葉。

著者が伝えたいこと

私は「キリスト教の道徳を破壊し、新しい価値観を提示する」という人類史上最大級の仕事をやってのけた。しかし、世の中の理解がまだ追いついていない。私が独創的過ぎたのだ。

平等や隣人愛を求めるのは自分が弱者である証拠だ。それを賛美してどうする。利他の精神は美しいが、自分はどこへいったのだ。あなたはどうやって生きたいのか。

自分の人生が何度繰り返されることになっても、それでもなお自分の人生を選べるように、自分の人生にイエスと言えるように生きなければならない。それこそが救済である。

ああ、私の言っていることは理解されているだろうか。

著者

フリードリヒ・ニーチェ

Friedrich Nietzsche

1844-1900

ドイツの哲学者。1869年バーゼル大学古典文献学教授となるが、1879年に体調不良により同大学の教授を辞任し、以後は在野の哲学者となる。

ショーペンハウアーの影響のもとワーグナーの創作活動を支援する理論付けを試みるが、その後、厳しい同時代批判、形而上学批判、芸術批判、道徳批判を行うようになり、2500年の伝統を持つ「本質哲学」を否定し「実存哲学」という新しい哲学を創出する。

特にキリスト教を弱者の道徳として批判し、著書『ツァラトゥストラはこう言った』で「神は死んだ」と宣言。「強くありたい」という生命にとって根源的な欲求に光をあて、人間は芸術家のように、生きる価値を自らが創造しなければならないと主張した。

【ニーチェ思想の特徴】

①背後世界

社会から押し付けられた価値観に囚われることが人間を不幸にしている。

②大いなる正午

太陽が真上に来て全てを照らし出すように、全ての価値観から解放された世界を体感せよ。

③ルサンチマン

キリスト教は、弱者が強者に対して妬みを持ったことに端を発した奴隷道徳である。「神の前での平等」は弱者こそが求め、弱者のためにある考え方だ。隣人愛と平等=善、自己愛=悪という構図は人類を無価値な存在とし、ニヒリズムに至らせる。

④ニヒリズム

あらゆるものに価値、目的、真理などない。

⑤永劫回帰

人生には目的も価値もなく、永遠に同じことを繰り返しているだけ。神を信じることもルサンチマンを抱くことも一切無意味である。「神は死んだ」のだ。

⑥力への意志

一方、人間は動物と同じく自分をさらに強くしようとする意志を先天的に持っている。この意志は様々な苦しみを生み出すが、この意志以外に人間が生きる意味はない。神も理性も真理も存在せず、そこには力への意志に基づく人間の解釈があるだけだ。

⑦超人

人生に意味のないことを受け入れ、いまこの瞬間を肯定し、自分をさらに強くしよう、さらに美しくなろう、さらに人生を充実させようという本能的な意志を貫いて主体的に生きることこそが「善」であり、人を幸福にする。

主体的に生きて「生が高揚」することが大切なのであって、結果はどうでもよい。永遠回帰の中で、自分の人生を何度でも欲するような「超人」こそが救済の対象となる。「超人」こそが救済の対象となる。

⑧運命愛

この世のあるがままを運命として受け入れ、それを愛すべきだ。すべての『そうだった』を『俺はそう望んだのだ』に創り変えること、それこそが救済なのである。

こんな人にオススメ

ニーチェに関心はあるが読んだことのない人、生きる意味について答えが見いだせない人、中学2年生

書評

ニーチェの文章は「アフォリズム」の形態で書かれることが多く、比喩表現も多いため、通常は非常に難解である。しかし本書は「通常の文体」で書かれており、他著に比べると読みやすい。

また、自身の著作を総括しているだけではなく、ニーチェ哲学のエッセンスを解説してくれているので、「ニーチェ入門」としては最適の一冊と言える。

全体としては、やはり代表作である「ツァラトゥストラはこう言った」について語られることが多い。

\本書は30日間、無料で読めます!/

\専用端末無しで読めます!/

(光文社古典新訳文庫)

※ニーチェ著作の中では比較的読みやすいことで有名な一冊

要約・あらすじ

1.はじめに

■私は世の中に全く新しい価値観を提示する。私の使命は大きく、同時代人の使命は小さいのに、私は存在すら認められていない。しかし、どうか私の言葉に耳を傾けてくれ!私のことを勘違いしないでくれ!

■例えば私は『ツァラトゥストラはこう言った』で、人類がこれまで経験したことのない最大の贈り物をした。何千年もの先まで響く声をもつこの本は、この世に存在する最高の書物であるはずなのだ。

2.なぜ私は賢く、利口で、良い本を書くか

■私は病気で生命力が最低だった数年に、ペシミストであることをやめた。生や健康への私の意志が私の哲学を生んだと言える。

■人生経験を積んだ私は、どんなものであっても刺激に対してゆっくり反応できる。だから「隣人愛」とか「同情」に不信感を抱く。誰かを見て憐みを感じてしまうというのは、刺激に対して抵抗できないという個別のケースに思えるのだ。

■私の人間愛は、相手の人に共感・同情することではなく、私が相手の人に共感・同情することに耐えることなのだ。私の人間愛とは、たえず自分を克服することである。

■隣人愛の他にも、神・魂・徳・罪・彼岸・真理などの概念は全て嘘だ。こんなことばかりに気を取られて自分を抑え付けているから、自分の人生を楽しめないのだ。キリスト教は、生への意志の否定が宗教になったものだ。人間は、既存の価値観に縛られた自分を克服し、自分欲を大切にし、人生を高揚させなければならない。

■自分の人生をひとつの宿命のように受け取り、それとは「別の」自分を望まないこと──それは偉大な理性そのものである。

■「栄養をどう取るか」「気候と土地をどう選ぶか」「どう保養するか」は、人間の幸せを決める大きな要素である。私の場合は、酒を飲まず水を飲む、澄んだ空と乾燥した空気のある場所に住む、本を読むといったところだ。

■リヒャルト・ワーグナーとの親交は、私の人生において大いなる保養だった。私はワーグナーを、あらゆる「ドイツ的な徳」に対立する生きた抗議として、感じ、尊敬した。ドイツの影があるところでは、文化はダメになるからだ。

■私の著書『ツァラトゥストラはこう言った』は理解されていない。ただし、一般的に人間は未体験の物事が書かれていても理解できないのであるから、仕方がない。私の本は独創的過ぎるのだ。ツァラトゥストラの声を聴く価値を持った者が現れるのを待つしかない。

3.著作紹介

(1)悲劇の誕生(1872年)

・この本はワーグナー崇拝に利用されてしまい、本来の価値が理解されなかった。

・ギリシャ悲劇では、アポロン的なもの(理性)とディオニュソス的なもの(陶酔)の対立が止揚されている。

・ギリシア悲劇は苦悩や不条理を含む「生きること」自体を肯定していたが、ソクラテス的な理知主義が入ることにより、苦悩や不条理が無くなり、悲劇の本質が破壊されてしまった。

・自分の人生は、苦悩、不条理、罪を含めて、何の留保条件も付けずに受け入れるべきだ。それこそがディオニュソス的であり、強者だけに許される生き方なのである。

(2)反時代的考察(1876年)

・本書は十分に好戦的で、ドイツ的教養(俗物主義)や既存の歴史観を批判する一方、反時代的な自分欲や自己陶冶を象徴する人物(ショーペンハウアーとワーグナー)を紹介した。

・前者は様々な賛否両論を巻き起こしたが、「ドイツの自由精神」に決闘を挑んだという点は誇らしい。後者は二人の名を借りて、単なる形式上の美を追い求める現代の傾向を批判したものだ。

(3)人間的な、あまりに人間的な(1878年)

・本書の執筆時、私は「本能に基づき、私自身に戻る潮時」であると感じていた。それまで学んだ理想主義は何の役にも立たなかったと感じられたし、天職でもない「職業」や麻薬のような「芸術」にも懐疑的だった。私は最初は無知から、その後は義務感から、自分を亡くしたままでいた。

・これ以上本能に反して譲歩しない、どんな苦しい生活でも「自分が無い」よりはマシ、自分中心に生きるのだと決心した。ちょうど病気が重なったので、極端に走ることなく、思索を重ねることで自分を取り戻した。それ以来、周囲からの影響を排除するため、本は読まなくなった。

・本書は自己陶冶の記念碑である。「理想主義」や「美しい感情」といった女々しいものにとどめを刺した。

(4)曙光(朝焼け)(1881年)

・この本によって私の道徳撲滅キャンペーンは始まった。あらゆる価値の転換を図り、人類を「大いなる正午(午後)」にいざなうことが私の使命だと考えていた。

・人類の統治は神によって為されるものではない。しかし「聖書の道徳を信じよ」と要求することで、弱者・失敗者・復讐心を持つ者がこの世を統治してきた。このことが否定・無気力・退廃という気風を生んだのだ。

(5)ツァラトゥストラはこういった(1885年)

・本作品の根本思想は「永遠回帰」である。私がスイスのとある湖畔を散歩していた際、巨大な岩のそばで、この思想を授かった。そして18か月後に本書として結実する。

・既存の道徳や善悪を否定し、まったく新しい価値基準を創造するという作業には、大いなる健康が必要である。本書の執筆時、私には生に対する前向きなパトスが漲っていた。私は第1部から第3部を、それぞれ僅か10日ほどに書き上げたのだ。

・ツァラトゥストラは非常に大きな力から誕生した。それと比べると、ゲーテ、ダンテ、シェイクスピア等が生み出した価値は、ツァラトゥストラの説話一つにも満たない。

・ツァラトゥストラは山を下り、彼の敵対者である聖職者たちさえをも優しく扱った。彼はどの瞬間でも人間を克服しており、「超人」という概念が最高の実在となっている。

・ ツァラトゥストラはディオニソス概念に他ならない。これまで常識とされていた道徳や善悪基準に対して「ノー」と言うのだが、それでもなお、人生に対して永遠かつ無制限に「イエス」と言い続けるということである。彼の最大の使命は、全ての人の人生を「そうであった」から「俺がそう望んだ」に作り変えることだったのだ。

(6)善悪の彼岸(1886年)

・ツァラトゥストラの出版の後にやるべき仕事は、それまでの価値を転換するという大戦争のはずだった。しかし、ツァラトゥストラは人々に理解されなかった。

・この本はあらゆる本質において「現代的であること」を批判したものだ。例えば「客観性」「悩める者に対する共感」「歴史感覚」「科学性」等である。ツァラトゥストラでは遠い未来を見よと強制した一方、本書では足元を見よと強制したのだ。

4.なぜ私は運命であるのか

■私は、それまで信じられてきた道徳や善悪の嘘を暴き、全ての価値を転換させた天才として、歴史に名を残すだろう。

■なぜ、私がツァラトゥストラに新しい価値を語らせたのか。それは、あのペルシャ人こそが「善悪の戦いが物事を動かす」という宿命的に誤った考えを生み出したからだ。

■新しい価値を生むには、まず自分欲を悪とするキリスト教の道徳と、それに盲目的に従う善人を破壊しなければいけない。

■「彼岸」や「真の世界」という概念がでっち上げられたのは、存在している唯一の世界を無価値にするためである。未来を確信し、人生にイエスと言える超人こそが善人なのだ。ああ、世の中から私は理解してもらえただろうか。

学びのポイント

自伝を書いた理由

私の言葉に耳を傾けてくれ!私はこれこれの者であるのだから。どうか、私のことを勘違いしないでもらいたい!

この言葉を理解するには、ニーチェの人生全体を俯瞰する必要がある。

24歳でスイスのバーゼル大学教授に就任し将来を嘱望されるも、処女作「悲劇の誕生」は当時のアカデミアから評価されず、学生もニーチェから離れていった。

その後、大学を辞めて著作に専念するが、『ツァラトゥストラはこう言った』は全く売れず、第4部に至っては40冊を自費出版、その後の『善悪の彼岸』も自費出版。つまり、生前はほとんど評価されなかった。

よって、ニーチェは全生涯において、「自分は正当に評価されていない」「自分は誤解されている」という思いを抱き続けていたと言える。事実、本書にはこんなことも書いている。

(ワーグナーと同様に)確実に私も、誤解された存在にすぎないし、これからもずっと誤解された存在であり続けるだろう。

なお、ニーチェはキリスト教批判を繰り返したが、「当時の人々から理解されない」という境遇はイエス・キリストに近く、シンパシーを感じていたのかもしれない。だからこそ、自伝のタイトルを「この人を見よ」として、ユダヤ人から嘲笑されるキリストと自分を重ね合わせたのだろう。

【ヨハネによる福音書19:5~7】

イエスはいばらの冠をかぶり、紫の上着を着たままで外へ出られると、ピラトは彼らに言った、「この人を見よ」。

祭司長たちや下役どもはイエスを見ると、叫んで「十字架につけよ、十字架につけよ」と言った。ピラトは彼らに言った、「あなたがたが、この人を引き取って十字架につけるがよい。わたしは、彼にはなんの罪も見いだせない」。

ユダヤ人たちは彼に答えた、「わたしたちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神の子としたのだから、死罪に当る者です」。

既存の道徳を打ち破れ

(自分自身と向き合わず、自分の欲を抑え、思考停止して自分を守りたいのであれば)自分を忘れたり、自分を誤解したり、自分を小さくしたり、自分を凡庸にしたりすることが、まさに理にかなったことになる。

これを道徳の言葉に翻訳すれば、隣人愛、つまり他人や他のために生きることが、もっとも堅固な自分というものを維持するための保護手段になることができるというわけだ。

ニーチェはあらゆる著書においてキリスト教的道徳を批判している。例えば「他人のことを愛しなさい」と説く「隣人愛」は、「隣人愛=善、自己愛=悪」という道徳を生み出し、自分自身を抑圧することに繋がっているとする。

また、「神の前での平等」という信仰も、「人間に強者と弱者がいることを認めたくない」という弱者視点の願望であって、人間に生来的に備わっている「強くなりたい」という意志を否定するものであると解釈する。そして、弱者が強者に対して持つ嫉妬や復讐心のことを「ルサンチマン」と呼ぶ。

.png)

上記引用部分では、既存の道徳を弱者として盲目的に信じ、自分自身と向き合うことをせず、自分の人生をより高揚させようとしない一般大衆を批判している。

確かに、既存の価値観に身を委ねて思考を止めるのは気持ちいい。これは現代社会でも同じで、会社や世間の同調圧力に流され、何か批判されることはないけど、何を為すわけでもなく漫然と生きていく。何なら、同調圧力から脱する人を評論家的に批判する。そちらの方が人生としてはイージーモードだろう。

しかし、ニーチェからすると、それは弱者の論理となる。ルサンチマンを乗り越え、力への意志に従って自らの人生を高揚させる。そのような「超人」が求められている。現代ほど価値観が多様化していなかった19世紀後半にこう喝破したニーチェの凄みを感じざるを得ない。

自分の人生を高揚させよ

「神」、「魂」、「徳」、「罪」、「彼岸」、「真理」、「永遠の命」などの概念は、みんな噓なのだ。最も有害な人物が偉大な人物と思われ、──「小さな」事柄、私に言わせれば人生の基本問題(註:人生を高揚させ使命を果たすこと)を軽蔑するように教え込まれたのだ。

人生が最も重いもの(註:新しい価値を創造すること)を私に要求したとき、私は最も軽くなった。この秋の70日間、私は中断することなく、第一級のものを書いた。

このときの私を目撃した人は、緊張している気配を私のどこにも感じなかっただろう。それどころか、溢れんばかりのみずみずしさと晴れやかさに私が包まれていることに気づいただろう。このときほど気持ちよく食事をしたことはない。このときほどよく眠れたことはない。

(一部省略)

既存の道徳(善悪基準)から解放され、本能的な意志を貫いて、自分の価値基準で主体的に生きる人間のことをニーチェは「超人」と呼んだ。

ニーチェが様々な著書で言及している「超人」の特徴をまとめると、以下のようになる。

【超人とは】

・ 人生に意味のないことを受け入れ、いまこの瞬間を肯定する

・ 自分をさらに強くしよう、さらに人生を充実させようという本能的な意志(=力への意志)を貫いて主体的に生きる

・生まれ変わるとしても、自ら再度自分の人生を選ぶ

・どんな不幸なことが起きても「これが私の人生。私がこう欲したのだ」と前向きに捉える

特に最後は重要で、関連する箇所を以下に引用する。

何度でも自分の人生を繰り返せるか

自分自身のことをひとつの宿命のように受け取り、それとは「別の」自分を望まないこと──それが、そういう情勢のときには、偉大な理性そのものなのだ。

これこそが自分の人生を謳歌する「超人」のあるべき姿で、ニーチェ哲学の根本を成す考え方の一つと言える。これを理解するには、まず「永遠回帰(永劫回帰ともいう)」という考え方について知る必要がある。

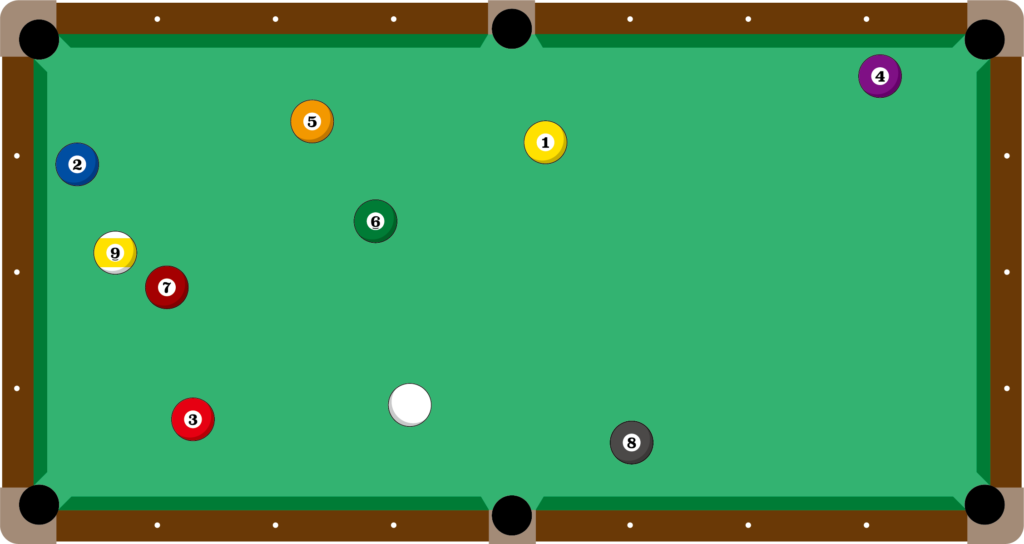

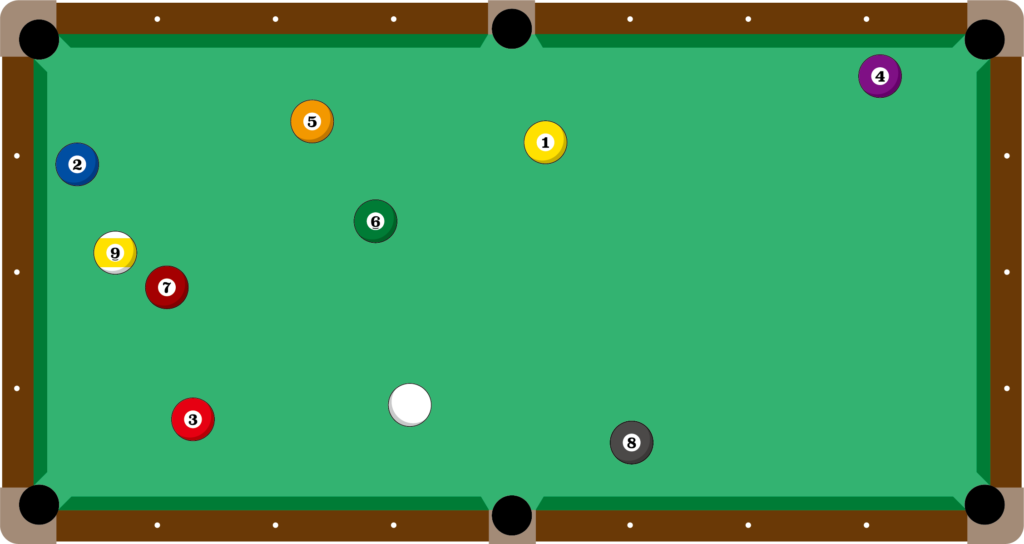

「永遠回帰」とは、端的に言えば「世界の出来事は円環運動のように永遠に繰り返す」という考え方のこと。例えば、摩擦のないビリヤード台の上を複数の球が運動してる時、1億年、1兆年という長いスパンで見れば、今この瞬間と全く同じ球配置になるタイミングがいつか訪れる。そして、その先は永遠に同じことが繰り返されることになる。

→→(1億年後)→→

ニーチェは「これが自分の人生だったらどうか」と問う。その答えが、上記の引用のとおり「宿命として自分の人生を選ぼう」ということなのである。

ニーチェは『ツァラトゥストラはこう言った』ではこう表現している。

過去の人間を救い、すべての『そうだった』を『俺はそう望んだのだ』につくり変える

──そういうことこそ、はじめて救いと呼べるものなのだ!

自分の人生が何度も何度も永遠に繰り返されることになっても、我々は自分の人生を選ぶかどうか、不幸を含むあらゆる出来事を「自分が望んだこと」と受け入れられるかどうか。

極端なことを言えば、今日という日が永遠に繰り返されても耐えられるくらい、今日を充実させなければならないということだ。そう考えると、今の私には「何度でも自分の人生を生きたい!」とは言い切れない。まだまだ人生を充実させる余地があるということだろう。

皆さんはどうだろうか。

ニーチェと仏教

仏陀の衛生学の効用は、ルサンチマンに勝つことだった。魂をルサンチマンから解放すること──それが、健康回復への第一歩なのだ。

仏教の基本的な教えの一つは「煩悩からの脱却」ということであり、ルサンチマンも煩悩の一つに入っている。

ニーチェは古典文献学専攻だったため、仏教にも造詣が深く、スッタニパータ(日本語では「ブッダの言葉」)も英語版で読んでいた。「キリスト教=弱者が偽りの善悪に縛られてる」「仏教=善悪を超越している」という観点で、仏教の優位性を主張する。

インドでは4000年以前に、現在の我々より多くのことが思索された(中略)。彼らは神々を傍らに投げつけた!ヨーロッパも、いつかはそうしなければならない!彼らは僧侶を必要としなかった。そこで自己救済の師、ブッダが登場した。ヨーロッパは文化のこの段階からまだどんなに遠いことだろう。『曙光(朝焼け)』

ブッダとかショーペンハウアーのように道徳の束縛や妄念に囚われてではなく、善悪の彼岸に立ってそれを見下ろした者(が存在した)。『善悪の彼岸』

仏教の理想のうちには、善悪からの解放が本質的に現れている。『力への意志』

重要なのは、仏教が上流階級や知識階級から生まれたことだ。仏教では、心の晴れやかさ、静けさ、無欲といったものが最高の目標になっている(中略)。ところがキリスト教の場合は、負けた者やおさえつけられてきた者たちの不満がその土台となっている。つまり、キリスト教は最下層民の宗教なのである。『アンチクリスト』

仏教は良い意味で歳をとった、善良で温和な、きわめて精神化された種族の宗教と言える。仏教は人々を平和で朗らかな世界へ連れていき、精神的にも肉体的にも健康にさせる(中略)。一方のキリスト教は、相手を弱くし、飼い慣らし、そして文明化させるのだ。『アンチクリスト』

仏教でも浄土系とは相容れない

「彼岸」や「真の世界」という概念がでっち上げられたのは、存在している唯一の世界を無価値にするためである。

──われわれの地上の現実のための目標や理性や使命が存在する余地をなくすためである。

ニーチェは先ほど見たように「仏教の教え」を礼賛しているが、仏教から生まれた「浄土宗」や「浄土真宗」のこの教えを見たらどう思うだろうか。

【浄土真宗の教え(要約)】

・善人だろうと悪人だろうと、阿弥陀仏に頼って「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば、厳しい修行をしなくても、極楽浄土に行ける。

人が善人になるか悪人になるかは、前世からの因果で決まっている。だから「自分は善を積んでいるから浄土に行けるだろう」などと考えるのは間違いである。むしろ、全てを阿弥陀仏に頼り切れる悪人の方が極楽浄土に行けるのです。

これはニーチェに言わせれば、極楽浄土という「彼岸」とか「真の世界」という概念がでっち上げられ、現実世界から目を逸らそうとしている、ということになるだろう。

しかし、ここで注目すべきは、浄土真宗の徹底ぶりである。ニーチェは「キリスト教の善悪から脱し、自分中心の新しい善悪を確立せよ」と主張した一方、浄土真宗は「善悪など事前に決まっている。本人の意志には関係ない」としている。つまり「道徳なんて無い」と言っているに等しく、ニーチェ以上にラディカルと言えなくもない。

環境を変えるor反応しない

自分を守るためには、多くを見ず、多くを聞かず、多くを自分に近づけないこと──それが、一番利口なことである。

イエスと言うことが「自分がないこと」を意味するような場所で、ノーと言うことを命じるだけでなく、できるかぎりノーと言わないことも命じる。つまり、何度もくり返しのノーが必要になってくるだろうような場所かであれば、そこから離れるべきなのだ。

もうひとつ別の利口な自己防衛は、できるだけ反応しないようにすることである。

いつも防衛の必要に迫られているだけで、弱ってしまい、自分を防衛できなくなってしまう。

(一部省略)

これは分かりやすく言い換えると、こんな感じになるだろう。

・自分自身を最も大切にせよ

・周囲に自分を合わせるようなことはするな、自分を押し殺すな

・自分らしさを出せないような環境ならば、まず環境を変えよ

・環境が変えられないなら、出来るだけ周囲に反応しないようにせよ

・防衛し続けることは困難なのだ

特に同調圧力が強いと言われる現代日本において、ニーチェのこの言葉はかなりの重みを持って聞こえないだろうか。

今でもその風潮は残っているが、日本では「歯を食いしばってでも何かを継続する」ことが美徳とされ、例えば何度も転職を繰り返す人を「堪え性のない人」と見る傾向があった。

しかし、仕事にせよ友人関係にせよ、自分に合わないと思ったら、積極的に環境を変えていけばいい。変えられないなら「自分は自分」という態度で、いちいち周囲からの刺激に反応しなければいい。

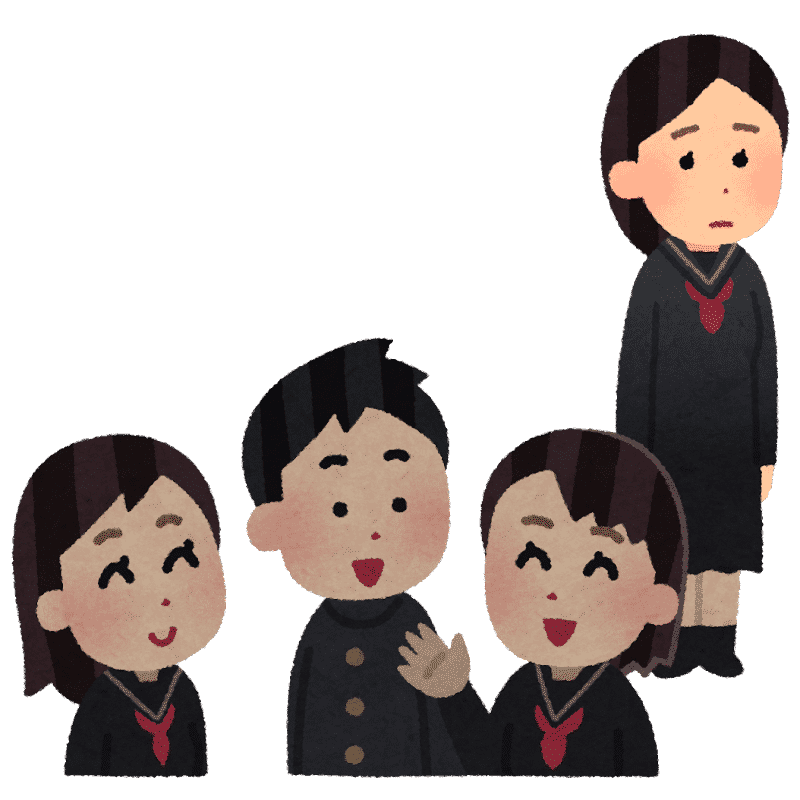

一方、子供の場合はそうはいかない。仮に学校が自分に合わなかったり、イジメに遭っていたりしても、環境を変えることは難しい。しかも子供の場合は自分のいる世界が唯一の世界で、他の世界を想像することが難しい。

ニーチェであれば、学校が自分に合わなかったり、イジメに遭っているような子供に対して、こんな風に声をかけるだろう。

・学校に行きたくない?そうか、それは君が悪いんじゃない。

・先生や友達が自分に合わないからといって、無理に彼らに合わせなくていい。卒業すれば自然と環境は変わるのだから。

・もしイジメられているのだとすれば、そんなのは無視すればいい。卒業すれば自然と環境は変わるのだから。

人事部長のつぶやき

刺激と反応の間にスペースを作る

どんなものであっても刺激に対しては、ゆっくり反応する。

それは、長年にわたって用心を重ね、誇りを意識することによって身につけた、あの反応速度である。

これは、歳を重ねるごとに身に染みる言葉の一つ。皆さんの周囲にもいないだろうか、何かに対してすぐ怒る、イライラする、あるいは不満をぶつけるような人が。

そのような人は、反射的に刺激に対して反応しているだけで、何の思慮もないのであろう。

「20世紀最強の自己啓発本」と言われる『7つの習慣』にも、全く同じ趣旨のことが記されている。

簡単に言えば、刺激と反応の間にはスペースがあり、そのスペースをどう使うかが人間の成長と幸福の鍵を握っているということだ。

S・コヴィー『7つの習慣』

読書は保養

私の場合、どんな読書でも保養になる。つまり、私を私から解放してくれる。(しかし)仕事に没頭しているとき、私のそばに本は一冊も置かない。

妊娠すると、精神が、実際には体全体がものすごく緊張するが、そんなときに偶然が、つまり外からのあらゆる種類の刺激が猛烈に働いて、あまりにも深く「命中する」。その偶然、その外からの刺激は、できるだけ避ける必要がある。見知らぬ思想がこっそり壁をよじ登ってきたら、私はそれを許すだろうか?──それを許すのが、読書というわけだ。

一日がはじまる早朝、じつにすがすがしく新鮮で、朝焼けのように力がみなぎっているときに、本を読む。──それを私は悪徳と呼ぶ!──

(一部省略)

一般的に読書は良いこととされているが、ニーチェは「保養のための読書は良い。しかし、何かを創造しようとしている時(妊娠という比喩を用いている)、本は邪魔者である」と言っている。

また、ドイツの哲学者ショーペンハウアーは著書『読書について』の中で、こう述べている。

読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。

ついでに、イギリスの哲学者フランシス・ベーコンの言葉も引用してみる(『随想集』より)。

信じて丸呑みするためにも読むな。話題や論題を見つけるためにも読むな。しかし、熟考し熟慮するために読むがよい。

読書もTPOを弁えないといけない、ということですね!

強烈な自負

人類は、ツァラトゥストラの前に生きた人間と、ツァラトゥストラ の後に生きた人間に分かれる。

なんとも、物凄い自負である。ニーチェは「ツァラトゥストラ」がなぜ世の中から理解されないのかと悩む一方、「いつか私の名前には、とてつもない出来事についての記憶が結びつくだろう」という強烈な自画自賛をしている。

自分のことを「天才」とも言っています。このあたりの強烈な自信が、ニーチェの魅力なのかもしれません。

(光文社古典新訳文庫)

※ニーチェ著作の中では比較的読みやすいことで有名な一冊

.png)