「古事記」太安万侶編纂

基本情報

初版 712年

出版社 角川ソフィア文庫、岩波文庫等

難易度 ★☆☆☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 300ページ

所要時間 3時間30分

どんな本?

日本最古の歴史書。天武天皇の命で稗田阿礼が口述し、元明天皇の命で太安万侶が編纂したとされる。720年に編纂された「日本書紀」とともに、神代から飛鳥時代までの神話と歴史を叙述する。

日本の多くの神様や天皇制の起源等について語られた初めての書物であり、その後の日本の社会や文化に与えた影響は計り知れない。神社へのお参りがちょっと楽しくなる、日本人なら必読の一冊。

本書が伝えたいこと

現在の天皇家の祖先である神武天皇は、天と地上を支配するあらゆる神から力を受け継いでおり、この国を支配する正統性を持っている。

事実、神武天皇以降、歴代天皇は善政を敷いてきたではないか。今後も、この国の為政者には天皇家が相応しいのだ。

超要約

宇宙の混沌から多くの神が現れて世界を整え、その後、男神イザナキと女神イザナミが日本列島を創った。イザナキが亡くなると太陽の神アマテラスが生まれて地上を照らし、その弟スサノオがヤマタノオロチを退治して農耕を開始する。

アマテラスの孫ニニギは天界から高千穂に下り、その曾孫の神武天皇は大和へ進軍して政治的な支配を始める。その後、歴代天皇は優れた政治を行った。壬申の乱で一時的に国は乱れだが、天武天皇が卓越した手腕でこれを収める。

国の基礎である歴史が確立していないことを憂慮した天武天皇は、本書「古事記」の編纂を命じた。

著者(編集者・口述者)

■太安万侶 生年不明-723年

飛鳥時代から奈良時代にかけての貴族。元明天皇の命により、稗田阿礼の口述を筆録し「古事記」を編纂。中級役人であったが、古事記の編纂でその名を歴史に残した。

■稗田阿礼 生没年不明

「古事記」の序文によれば、天武天皇に仕えていたところ、記憶力の良さを見込まれて歴史の口述を命ぜられたと記録されている。しかし、それ以外の点は不明なため、実在を疑問視する説もある。

こんな人にオススメ

日本文化の源流を押さえておきたい人、神社参拝の事前知識を得たい人

書評

旧約聖書では、苦難に満ちたユダヤ民族の歴史と神による救済の約束が説かれるのに比べ、古事記においてはその種の悲壮感は全くなく、人間味溢れる神々が自由奔放に振舞う建国の物語になっている。

深い信仰心が生まれるような観念的・戒律的要素もほとんど出てこないので、物語としてサクサク読める。神様の名前が長くて覚えられないだろうが、何度も登場する神は限られているので、読み飛ばしておいても大きな支障はない。最初はマンガで読んだ方が大枠を掴みやすいかもしれない。

要約・あらすじ

1.日本列島と日本人の誕生

■宇宙の混沌から天と地が初めて分かれた時、多くの神が現れた。それらの神々は男神イザナキと女神イザナミに「天の沼矛」を授け、国土を形成するように命じた。そこで両神は沼矛で地をかき回し、淡路島・四国・隠岐・九州・壱岐・対馬・佐渡・本州を次々と生んだ。

■しかし、イザナミは火神を生んだことで亡くなってしまう。イザナキは黄泉の国まで迎えに行くが、イザナミは「黄泉の国の神と相談するから、それまで私の姿を見てはいけない」と諭す。しかし待ちきれないイザナキはイザナミが腐乱死体になっている姿を見てしまう。

■地上と黄泉の国の境界で二人は対峙し、こう言い合う。イザナミ「私はあなたの国の人間を一日1,000人殺そう」。イザナキ「それならば、私は一日1,500人生もう」。

※こうして日本の国土と日本人が誕生した

2.太陽の誕生

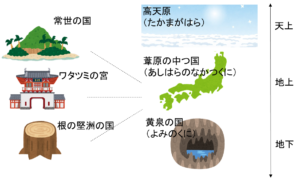

■黄泉の国から帰ったイザナキが穢れを清めたところ、日神アマテラス、月神ツクヨミ、そしてスサノオが生まれたので、日の国(天上界)をアマテラスに、夜の国(天上界)をツクヨミに、海の国(地上界)をスサノオに治めるように命じた。※後にアマテラスは地の国(地上界)を自分の支配下に置く

■しかしスサノオは「母のいる黄泉の国に行きたい」と駄々をこね、泣きわめくので、あらゆる災いが世界を覆った。そこで、怒ったイザナキはスサノオを天上界から追放することにした。

■スサノオは姉のアマテラスに相談するが、スサノオが数々の蛮行を働くので、アマテラスは天の岩戸(洞窟)に籠ってしまった。天上界(高天の原)も地上界(葦原の中つ国)も真っ暗になってしまったため、神々は次のようなものを用意した。

・常世の国の長鳴鳥(悪霊を追い払う)

・八咫鏡(映る者の魂を呼び込む)※いわゆる三種の神器の一つ

・八尺瓊勾玉(日神を誘い出す)

■そして芸能の女神が洞窟の前で逆さにした桶を叩き、乳房を出し、腰巻の紐を陰部まで下げて踊ったところ、神々が爆笑した。気になったアマテラスが洞窟から少し顔を出したので、鏡を見せて関心を引き、最後には洞窟から引きずり出すことに成功した。

※こうして日本に太陽がもたらされた

3.農耕の開始(ヤマタノオロチ退治)

■スサノオは天上界を追われて地上界に下ると、食物をオホゲツ姫に求めた。しかし、数々の御馳走を鼻や口や尻から出すのを見たスサノオは、怒ってオホゲツ姫を殺してしまう。その頭からは蚕が、目から稲が、耳から粟が、鼻から小豆が、股から麦が、尻から豆ができ、別の神がそれらを種にした。

■その後、スサノオは出雲の国の肥の河に降り立つと、泣き悲しむ老夫婦に出会う。事情を聴くと、娘をヤマタノオロチの生贄に出すとのことだったので、スサノオはオロチ退治の見返りに、娘クシナダヒメとの結婚を要求し、快諾される。

■スサノオはクシナダヒメに酒を造らせ、8つの器にそれを満たすよう命じた。酒好きのオロチは8つの頭を8つの器に突っ込むと、酔っぱらって寝てしまう。そこでスサノオはオロチを切り裂いた。その時、オロチから出てきた太刀が草薙剣(三種の神器の一種)であった。

※オロチは氾濫する肥の河の比喩とされている。ここに穀物の種と治水が揃い、農耕がもたらされた

4.国譲り(天皇統治の開始①)

■スサノオの7代目子孫のオオクニヌシは、因幡で皮の禿げたウサギと出会う。「隠岐から本州に渡りたくて、鰐鮫を一列に並べてその上を歩いてきたが、利用されたことに気付いた鰐鮫に皮を食いちぎられた」とのことだった。オオクニヌシは真水で傷跡を洗い、蒲の花粉を塗れば治ると助言してやった。

(オオクニヌシに医学に心得、すなわち為政者としての能力があったことがここで語られている)

■オオクニヌシは兄弟から嫉妬され迫害を受けたため、スサノオが治める地底の国(根の堅洲国)に逃げた。そこでスサノオの娘スセリビメと恋に落ちて結婚し、スサノオから出雲の神を任される。

■しかし、出雲の支配権はスサノオが勝手に与えただけであるため、アマテラスは雷神・剣神のタケミカヅチを送り込んでオオクニヌシを軍事的に屈服させた。オオクニヌシは出雲を譲る代わりに、出雲に大神殿を作るように要求した。

※このように、天上界のアマテラスが地上の統治も始めることとなった

5.天孫降臨(天皇統治の開始②)

■アマテラスの孫ニニギは、後に朝廷の軍事を司ることになる役職の祖先、そして後に天皇の親衛隊となる役職の祖先となる神とともに、三種の神器を伴って、高千穂の霊峰に降り立った。

■ニニギには、山神から醜女イワナガヒメと美女コノハナノサクヤビメの姉妹が結婚相手として差し出されたが、ニニギは美女の妹にしか関心を示さなかった。姉は岩のような永遠不滅を、妹は花が咲くような子孫繁栄を願ったものであったため、以来、天皇は通常以上に長生きは出来なくなった。

■コノハナノサクヤビメは兄弟を生み、兄の海幸彦は漁猟を、弟の山幸彦は狩猟を司った。ある時、兄弟は互いの釣り針と弓矢を交換するが、山幸彦は兄の釣り針を無くしてしまう。困った山幸彦は潮の神に導かれ、海神ワタツミの宮殿に案内される。

■山幸彦は宮殿で、海神ワタツミの娘であるトヨタマビメと結婚する。3年ほどが経った頃、ワタツミは全ての魚類を招集し、釣り針を飲み込んだ鯛を割り出した。そして山幸彦に海幸彦を懲らしめる方法を伝授し、ついに山幸彦は海幸彦を従えた。

■その後、トヨタマビメは山幸彦の子を産み、そのさらに末っ子(つまり山幸彦の孫)が、後の神武天皇となる。

※結果的に、天皇家に山神と海神が組み込まれることとなった

6.神武東征

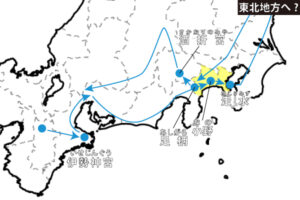

■神武天皇は兄イツセとともに、東方へ向かうことを決意した。日向を出て筑紫、安芸、吉備と進むが、大阪の白肩の津ではナガスネビコの激しい攻撃に遭い、兄イツセが戦死する。

■紀の国の南端から熊野に入ると、道が険しく、厳しい行軍になったが、天上界から八咫烏が派遣されて道案内をしてくれたので、無事に大和の国に入ることが出来た。

■最後に、神武天皇の親衛隊であるクメベが、兄の宿敵ナガスネビコを討ち、ここに神武東征が完了する。

※天皇家が日本を統治することになった

7.ヤマトタケルの西征

■景行天皇は妃候補に求婚するため、自分の子であるオオウスを使者として派遣したが、オオウスは妃候補を略奪してしまう。オオウスが顔を見せなくなったので、天皇はその弟のオウス(後のヤマトタケル)に「兄を諭すように」命ずる。しかし、オウスは父の感情を慮り、兄オオウスを殺してしまう。

■天皇はオウスの凶暴さに恐怖心を抱き、九州のクマソ兄弟討伐を命じて朝廷からオウスを遠ざけようとした。オウスは西征完遂を祈願し、伊勢に寄って斎宮の叔母から女装用の衣装と剣を受け取った。

■クマソ兄弟は祝宴を催していたため、オウスは女装して屋敷に侵入し、兄弟が油断した隙に二人とも持参した剣で殺してしまう。弟が死ぬ間際に「西方では自分たちが一番強かったが、今はあなたが一番だ。だからヤマトタケルの名はあなたに譲る」と言ったことが、ヤマトタケルの名の由来となった。

8.ヤマトタケルの東征

https://hirahaku.jp/kids/kouko/kouko_03/03/index.html

■景行天皇は都に戻ったヤマトタケルに対し、今度は東国征伐を命ずる。ヤマトタケルは父から疎んじられていることを悲しみつつも、斎宮の叔母から草薙剣を受け取り、東国で連戦連勝する。敵を皆殺しにして死体を焼いた場所を、今では焼津と呼んでいる。

■しかし浦賀水道(東京湾)を渡ろうとすると、海峡の神が怒って荒波を起こした。そこで妃のオトタチバナヒメは自ら海に入り、神の怒りを鎮める。ヤマトタケルは都に帰る際、妃を偲び、何度も「吾妻はや」と嘆いた。このことから東国のことを「あずま」と呼ぶようになった。

■尾張では結婚の約束をしていたミヤズヒメと再会し、生理中だったが契りを交わす。その後ヤマトタケルは草薙剣をヒメのもとに忘れたまま、伊吹山の神を討ちに出掛けてしまい、瀕死の状態に陥る。最期は「ああ、あの剣があったなら」と詠んで、白鳥となって空高く飛んで行った。

9.神功皇后による新羅討伐

■ヤマトタケルの息子である仲哀天皇の妻、神功皇后は「西にある新羅を攻めよ」という神託を受ける。しかし仲哀天皇は「西の方に国などない」と取り合わなかったため、神の怒りに触れて急死してしまった。

■神功皇后は次の天皇(応神天皇)を妊娠中だったが、石を陰部に挿入して出産を遅らせ、筑紫から玄界灘を渡って新羅に攻め入った。新羅に加えて百済も降伏させると、帰国した神功皇后は応神天皇を出産した。

10.仁徳天皇による善政

■仁徳天皇は高い山に登り、四方を見渡すと「どの家からも炊事の煙が立っていない。生活が貧しいからだ。向こう3年間、租税と労役を免除せよ」と言った。

■この免税のせいで、天皇の宮殿は雨漏りしても修理でいない有様だったが、3年後には、そこかしこに炊事の煙が立つようになった。この御代を讃えて「聖帝の御代」という。

学びのポイント

旧約聖書「創世記(天地創造)」との違い

【創世記】

・はじめに神は天と地とを創造された(第1章-1)

・われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう(第1章-26)

【古事記】

・天と地が初めて分かれたとき、天上界の高天の原に神が現れた。それ以降、何代にもわたって様々な神が現れた。

・(人間の創造に関する記述は無し。神と人間の境界は非常に曖昧)

世界には「天地創造」に関する神話が数多く存在するが、最も有名なのは旧約聖書の「創世記」であろう。

旧約聖書はユダヤ教の聖典であり、全知全能ので唯一の神が世界を創り、その神が世界の動植物を支配させるために人間を創ったことになっている。すなわち、唯一神>人間>動植物というヒエラルキーが非常に明確である。

一方の「古事記」では、まず世界が最初にあり、そこから神が「出てきた」ことになっている。神の種類も豊富で、時に人知を超えてくるが、欲望にまみれた人間臭い神も存在する。神と人間の境目は曖昧で、人間と自然の間にも明確な優劣は示唆されない。

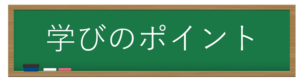

では、どうしてこのような違いが生じたのか。もちろん科学的な裏付けは難しいが、ユダヤ民族とヤマト民族が置かれた社会環境と自然環境の違いに注目すると理解しやすい。

.png)

また、古事記における神は、太陽や生死といった自然現象に対する「崇拝」に由来しているだけで、人間を救済してくれるはずという「信じる」対象ではない。ここが、神道と、キリスト教・ユダヤ教・仏教あたりを分ける大きな要素となっている。

三種の神器

(八咫鏡)

アメノコヤネとフトダマが榊につけた大きな鏡を差し出して、アマテラスに見せた。鏡に映る自分の姿を見て、アマテラスはいよいよ不思議に思って、少しずつ戸から身をのり出してきた。(草薙剣)

ちょうど大蛇の中ほどを切り裂いたとき、剣の刃が欠けた。どうしたことかと、剣の先で裂いて中をのぞくと、鋭利な大刀が出てきた。これはふつうの大刀ではないと察したスサノオは、事情を説明してアマテラスに献上した。のちの草薙の剣である。(八尺瓊勾玉)

葉のよく茂った天の香具山の榊を根から丸ごと掘り取って、その上の枝にたくさんの大きな勾玉を長い緒に通した玉飾りをつけ、中の枝に大きな鏡を掛け、下の枝には楮の白い幣と麻の青い幣を下げた。

「三種の神器」とは、天孫降臨の際にアマテラスがニニギに与え、それ以来、正当な皇位継承の証として、代々引き継がれてきた3つの宝物を指す。(ご神体は神器本体、形代はその複製)

| 由来 | ご神体の所在 | 形代の所在 | |

| 八咫鏡 | アマテラスの関心を引き、天岩戸から誘い出すために製作 | 伊勢神宮 ※3回の火災に見舞われる | 皇居 ※壇ノ浦の戦いで沈み、源義経に回収される |

| 草薙剣 | ヤマタノオロチを征伐したら出現 | 熱田神宮 | 皇居 ※壇ノ浦の戦いで沈み焼失。現在の形代は別のもの |

| 八尺瓊勾玉 | アマテラスが天の岩戸から出てくることを祈るために製作 | 皇居 ※壇ノ浦の戦いで沈み、源義経に回収される | - |

三種の神器は皇位継承の証とされたものの、神器無しで即位した天皇も存在した。

①後鳥羽天皇

1183年、木曽義仲の軍が京都に近づくと、平家は安徳天皇及び三種の神器とともに西国に逃げてしまう。京都に残った後白河法皇は、安徳天皇の異母弟である後鳥羽天皇(当時3歳)を天皇とすることとし、三種の神器がないままで即位した。

②後光厳天皇、後円融天皇、後小松天皇

1336年、後醍醐天皇の建武の新政(南朝)に離反した足利尊氏は、光明天皇を北朝に立てて室町幕府を開くが、後醍醐天皇は「北朝の三種の神器は偽物で南朝が正統」と主張。南朝が一時京都を奪還して北朝の三種の神器を奪ったこともあり、北朝の一部の天皇は神器無しでの即位となった。

なお、明治時代に「南北朝はどちらが正統なのか」という論争が起こるが、最終的に明治天皇が「三種の神器を持っていたから南朝が正統」という判断を下す。よって、宮内庁の天皇系譜図でも南朝が正統とされ、北朝の天皇には「北」という表示が付されている。

※光厳天皇は南北朝時代より前の天皇だが、南朝が正統となったことで、便宜的に歴代天皇から外されてしまっている

日本最初の和歌

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を

出雲の国を幾重にも取り巻いている雲のように、愛する妻を住まわせる家の周りにも、幾重にも囲いを作ろう。ああ、八重垣よ。

これは、暴れ者のスサノオがヤマタノオロチを退治し、生贄になるはずだったクシナダヒメを妻にしたときの喜びを詠んだ歌である。

この歌で言いたいことは「新居に幾重にも囲いを作るよ」ということだけであり、八重垣が3回も繰り返されるあたりは、野暮ったいと言えば野暮ったい。しかし、これが日本最初の和歌なのである。

古今和歌集の仮名序(古今和歌集に添えられた2つの序文のうち、仮名で書かれている方の名称)で、紀貫之はこの歌についてこんなことを書いている。

この歌は、天地の開闢の時から出て来た。しかしながら、世に伝わっている上からいうと、天にあっては下照姫の歌から創まり、地にあってはスサノオの歌から起ったのである。

神世には、歌の字数さえも定まってはいず、心のおもむくままをつくろわずいったもので、そのいっている事の意味は解しがたいものであったらしい。人の世と移って、スサノオから初めて三十一字の歌は詠むようになった。

古今和歌集仮名序

スサノオが和歌の元祖というのは、あまり世の中に知られていない事実ではないだろうか。なお、天の「下照姫」の歌は古事記には無く、日本書紀に2首、掲載されている。

人事部長のつぶやき

教科書に出てこない古事記①

イザナキがイザナミに「あなたの体はどんなふうにできていますか」と尋ねた。イザナミは「私の体は完成しましたが、塞がらない裂け目が一か所あります」と答えた。

するとイザナキが「私の体も完成したが、よけいな突起が一か所ある。だから、私の体の突起したものを、あなたの体の裂け目に差し入れて塞ぎ、国生みをしようと思う。国を作りたいがどうだろうか」と誘うと、イザナミは「それはいいですわね」と賛成した。

古事記の冒頭に出てくる有名な「国生み」のワンシーンである。小学生が読んでも、何のことを言っているのかストレートに分かる。

しかも国を生む時には「天の沼矛を地上に挿してかき回し、引き上げるときに矛の先から滴る潮が固まっ」たそうである。さすがにここまでストレートに性交について書いてあるので、このエピソードは教科書には出てこない。性に関しては昔からおおらかだったということだろうか。

初めて見た時にはびっくりしますね

教科書に出てこない古事記②

ヤマトタケルはミヤズヒメの上着に生理の血が付いているのを見ると、こう詠んだ。

ひさかたの 天の香具山 鋭喧に さ渡る鵠 弱細 手弱腕を 枕かむとは 吾はすれど さ寝むとは 吾は思へど 汝が著せる 襲の裾に 月立ちにけり

(聖なる天の香具山を、白き利鎌のさながらに、飛び越え渡る白鳥よ。その細首のさながらに、たおやかな腕を枕にして、あなたを抱きたいと思うけど、上着の裾の上に月(月経)がはっきり見えてます)

するとミヤズヒメはこう返した。

高光る 日の御子 やすみしし 我が大君 あらたまの 年が来経れば あらたまの 月は来経行く 諾な諾な 君待ち難に 我が著せる 襲の裾に 月立たなむよ

(日神の御子、大君よ。年も月もあれからずいぶん経ちました。ごもっとも、ごもっとも。あなたのおいでを待ちきれなくて、私の上着に月が立つのも無理ありません)

これまた極めて直截的な描写である。ヤマトタケルはミヤズヒメを賛美したうえで、月と月経を掛ける気の利いた歌を詠んでいるが、ミヤズヒメ側は「高光る」も「やしみしし」も「あらたまの」も枕詞であるし、最後の3句はヤマトタケルの句そのままであるし、洗練されているとは言えない。

ミヤズヒメとしては、歌の技巧云々ではなく、結婚の約束をしたのに東征で忙しく、なかなか会えなかったヤマトタケルをとにかく皮肉りたかった、というのが一般的な解釈らしい。

古事記に生理の話が出てくるとは、、、驚いた方も多いのではないでしょうか。

出雲の巨大神殿

この葦原の中心の国は、仰せの通り献上致しましょう。

ただわたくしの住まいを、天の御子の帝位にお登りになる壯大な御殿のとおりに、大磐石に柱を太く立て、大空に棟木を高くあげてお作り下さるならば、わたくしは所々の隅に隱れておりましょう。

これはアマテラスに出雲の国を譲った際のオオクニヌシの言葉である。出雲を譲る代わりに、柱を太く立てて、天にも届く神殿を作ってほしいと願い出ている。

出雲大社では古来「本殿が大昔、今の2倍の高さの16丈(48m)あった」という言い伝えがあった。これを模型化したものが、古代出雲博物館にある以下の神殿である。

古代出雲博物館

神殿の実在性は疑問視されていたが、2000年4月5日、発掘調査中の出雲大社の境内で、本殿を支えた巨大な支柱が出土した(以下の写真)。現在のものと比べると、直径は3倍近くになる。巨大なしhン電は実際にあったのかもしれない。

-300x200.jpg)

オオクニヌシの願いは、聞き入れられたのかもしれませんね

現代ならクズ男

ある日、サクヤビメがニニギに「私のお腹にはあなたの子がいます。(中略)」と、妊娠の事実を告げた。

ところが、これを聞いたニニギは「サクヤビメよ。たった一夜の交わりで子ができたというのか。これは私の子ではあるまい。きっと国つ神の子に違いない」と否定した。

ニニギは神様なので許されるかもしれないが、現代なら炎上間違いなし。さすがに交わりを持っておいて「自分の子ではない」と責任逃れをするのは、古代でも現代でもあり得ない。

しかしさすが古事記の世界。サクヤビメ側が「じゃあ、実際に産んでみよう」と言って、なぜか炎の中で出産する。国生みでの性交描写といい、ワンナイトで出来た子を「俺の子じゃねえ」と言い張る場面といい、旧約聖書のような形而上学的な議論や神との約束といった要素は一切なく、ただただ人間臭いドラマが展開される。日本人はこういうものが好きなのかもしれない。

JFAの八咫烏

天神の御子よ。これ以上、奥に入ってはなりません。邪神どもがたくさんおります。今、天上界から八咫烏を遣わします。その八咫烏が道案内をしますので、飛んでいく後ろについて進みなさい。

これは神武東征の一場面。道が険しい熊野で行軍する一行に対して、天上界から道案内役として八咫烏が派遣される。そのおかげで、神武天皇は無事に熊野国から大和国に辿り着く。

八咫烏といえば、JFA(日本サッカー協会)のエンブレムとして知られているだろう。3本足のカラスとして描かれているが、それは中国・朝鮮の伝説の影響を受けており、古事記にはそのような記述はない。

なお、JFAが八咫烏をエンブレムに採用した理由は、①日本にサッカーを広めた中村覚之助が和歌山出身だった、②神武天皇が大和の国に導かれたように、ボールがよくゴールに導かれるように、などがあるようだ。

身近なところに古事記のエピソードが隠れていますね

.png)