「重職心得箇条」佐藤一斎

基本情報

初版 1995年(原書は幕末)

出版社 致知出版社

難易度 ★★★☆☆

オススメ度★★★★★

ページ数 96ページ

所要時間 1時間30分

どんな本?

幕末の儒学者佐藤一斎による「リーダーの心構え17箇条」。「リーダーたるもの、部下の能力が足りなかったり、人物的に好かなかったりしても、気持ちよく仕事をさせるように努めなければならない」など、現代のマネジメントにも通用するリーダーシップの本質を、簡潔にスバスバと示していく。

西郷隆盛、勝海舟、坂本龍馬など幕末の英雄たちを奮い立たせたほか、小泉内閣では首相から全閣僚に配布された。そのリーダーの必読書を、昭和の知の巨人安岡正篤が解説するという、二重に必読の一冊。

著者が伝えたいこと

リーダーに必要なことは、主に以下の5点である。

①常に大局を見る余裕を持ち、冷静沈着さと大きな度量を兼ね備える

②仕事が出来なかったり気に入らなかったりしても、部下を信用して仕事を任せ、褒めるべきは褒め、指導すべきは指導し、能力が発揮できる環境を整える

③仕事の重要度と緊急度を正しく見定め、関係者間で情報を共有し、本当に重要な仕事だけを、無駄を省いて効率的に進める

④問題の細かいところに入り込まず、広い視野で多角的に、高い視座で長期的に、深い思考で合理的に判断を下す

⑤時代の大きな流れに逆らわず、古い慣習に縛られず、その時の状況に合わせて柔軟に考え方を変化させる

著者

佐藤一斎 1772-1859

美濃岩村藩の家老の次男。儒学を修め、七十歳のとき、昌平坂学問所の儒官となった(現代で言う東大総長のような立場)。

門下生は三千人にも及び、佐久間象山、渡辺崋山などから、後の明治維新を導いた勝海舟、坂本龍馬、吉田松陰などの幕末の志士たちにも多大な影響を与えた。

佐藤一斎の著書『言志四録』は、西郷隆盛が座右の書としたことでも有名。西南戦争に敗れた西郷隆盛が、島流しにあった獄中で言志四録から101箇条を選び筆写した『手抄言志録』は、その後、西郷を最も信頼していた明治天皇に献上され、「朕は再び朕の西郷を得たぞ!」 と叫んだと言われている。

解説者

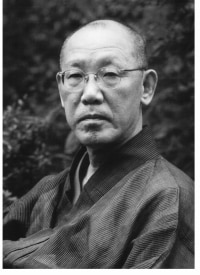

安岡正篤 1898-1983

大阪市生まれ。1922年、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。大学卒業後に文部省に入省するも、半年で辞めてしまう。その後、1923年に「東洋思想研究所」を設立、当時の大正デモクラシーに対して伝統的日本主義を主張した。同年より拓殖大学東洋思想講座講師となる。

1932年には「日本主義に基づいた国政改革を目指す」として、近衛文麿らとともに「国維会」を設立し、官僚を育成するようになる。同団体から廣田弘毅(第32代内閣総理大臣)が入閣したことで世間の注目も集まったが、一方で政界の黒幕的な見方も強まったため、2年後には解散に追い込まれる。

1945年8月、天皇陛下の「終戦の詔書」がラジオで放送されたが、この「詔書」に最終的に目を通し、手を入れたのは安岡と言われている。

昭和の名宰相とされる佐藤栄作首相から、中曽根康弘首相に至るまで、昭和歴代首相の指南役を務め、さらには三菱グループ、東京電力、住友グループ、近鉄グループ等々、昭和を代表する多くの財界人に師と仰がれた。

こんな人におすすめ

日本の伝統的リーダーシップを知りたい人、部下を持つすべてのビジネスパーソン、これから管理職になろうとする人

書評

江戸時代に書かれたものなので、現代のマネジメントには応用できないだろうと思って読んでみると、現代にも通ずる普遍的なことしか書かれていない。

しかもかなり本質的なことをズバズバ述べているので、特に管理職にとっては定期的に読み返したい内容となっている。

致知出版社

※日本式「リーダー論」の古典を昭和の知の巨人”安岡正篤”が解説する!

安岡による逐条解説(一部要約)

第1条「人物の条件」

リーダーは挙動言動から重厚にし、威厳を保たねばならない。小事にかかずらっていては、大事に抜かりが出るので、リーダーはどっしりと構える必要がある。

東洋の人物学では、深沈厚重(しんちんこうじゅう)が第一等、磊落豪雄(らいらくごうゆう)が第二等、聡明才弁(そうめいさいべん)が第三等とされている。一斎はこれを意識したのだろう。

※明の思想家である呂新吾が、著書『呻吟語(しんぎんご)』で述べている

第2条「大臣の心得」

リーダーの職務は、部下に色々とあるべき姿を議論させ、その結論の是非を公平に判断することだ。

リーダーたるもの、部下の能力が足りなかったり、人物的に好かなかったりしても、気持ちよく積極的に仕事をさせるように努めなければならない。

そのためには、多少出来が悪くても、大した害がないのであれば、部下の案を採用すべきだし、愛憎などの私心は捨てるべきだ。

「平生嫌ひな人を能く用ゐると云ふ事こそ手際なり。此工夫あるべし」とは、全17条の中でも、名言の一つと言われるもの。

どうしても人間には好き嫌いがあって、嫌いだとなると、その人を捨てがちになる。

しかし、「仕事が出来るかどうか」「正しいことを言っているかどうか」「善いことをしているか」という観点で見て、嫌いな人もしっかり使っていくことが大切である。

第3条「時世につれて動かすべきを動かす」

祖先から引き継いできた基本的な精神は、決して失ってはならない。一方、しきたりや慣習は時代に合わせて変えていかなければならない。

それなのに、基本的精神を古くさいと言って蔑ろにし、しきたりや慣習を頑なに守り続けている例が多い。これでは時世に遅れてしまって役に立たない。

時代というものは、ある方向に向かって大きく動いているものである。それを「大勢(たいせい)」という。その大勢に逆らうことはできないのだから、時代に合わせて変化すべきものは変化させなければならない。

第4条「決まりに拘らない」

ある問題を処理する場合、最初から前例どおりにやるのではなく、まずこうあるべきという自分の案を作成すべきだ。

時代に合わないしきたりや慣習に拘泥すべきではない。まず前例から入っていくのは、最近の役人に共通する病気である。

「自分の案を持たずに、前例どおりにやろうとする」ことを厳しく批判し、「病気」とまで言っている。非常に痛いところを指摘している。

第5章「機に応ずるということ」

機会には柔軟に対応しなければならない。来るべき機会というものは、事前に察知できる。何かに拘っていると、後から苦しくなるものだ。

人間が為すことからは、様々な問題や機会が発生する。それに柔軟に対応しなければならない。機を見るに敏、ということでないと、後々困ることになる。

第6条「公平を保つ」

物事は広い視野で、偏らず公平に見なければいけない。ある問題にどっぷり浸かってしまい、没頭してしまうと、何が本質で何が重要かが分からなくなってしまう。

そのような時は、問題を一度脇に置いて、冷静な目で全体を見渡し、真ん中を取るのが良い。

問題の中に入って、隅々まで見えなくなってしまうと危ういということ。

第7条「知識・見識・度量」

人間、服従することを好むものはいない。厳しく人の落ち度を追及することを威厳と考えたり、自分の思いのままに部下を動かしたりするのは、皆、人物の度量が小さいことからくる病である。

リーダーには、知識、見識に加えて、度量が必要である。知識だけでは何も実行できない。見識を身に付けて正しい判断ができるようになる。そして最後には細かいことに拘らない肝っ玉、すなわち度量が必要となる。

第8条「部下を信用しないから自分が忙しくなる」

リーダーたるもの「忙しい、忙しい」と言わない方がいい。そもそも、心に余裕がなければ、大切なことに気付かず、手抜かりが出るものだ。

リーダーが細かいことまで自分でやり、部下に任せることが出来ないから、部下が自然にもたれかかってきて、リーダーのくせに仕事が忙しくなるのである。

「忙しいと言わない方がいい」というのは、耳が痛い言葉だ。人間が人間を用いる「使用」から、何かを任せる「任用」を経て、部下を信じる「信用」に至らなければいけない。信用しないから、上司自身が忙しくなるのだ。

第9条「賞罰の権利」

賞罰の権利は主君のものであり、大臣自身が持ち、これを厳格に扱わなければいけない。

第8条の「仕事を任せる」と異なり、報奨や処分を与える権利は、リーダー自身が持っていなければいけない。

第10条「優先度と緊急度を見極める」

仕事においては、優先度と緊急度を見誤ってはいけない。

視野を広く持ち、視点を高くして、10年先のことまで見据えて、一歩一歩着実に進むことが大切だ。

仕事では「大小軽重の別」と「緩急前後の序」を間違ってはいけないということ。

第11条「包容の心」

人を包容する寛大な心と、何でも受け止めることのできる度量の大きさこそが、リーダーのリーダーたる所以である。

たとえ素晴らしい能力を持っていても、それではその能力を発揮することはできない。

リーダーたるもの、人を包容できなくてはいけない。それがリーダーの本体である。

第12条「私心に囚われず、正しく判断する」

リーダーたるもの、定見を持ち、一度決めたらそれを貫き通すべきだ。

しかし、先入観や偏見を持たず、部下の意見を公平に聞き、素早く考え方を切り替えなければならない時もある。これが出来ない人には、私心や拘りがあるということであり、反省すべきた。

しきたりや慣習は軽んずるわけにはいかないが、周囲の状況が急速に変化するということはあり得る。リーダーは人のこと、世のことをよく観察して、その変化に気付き、自らの考えも柔軟に変えなければならない。

第13条「リーダーとしてのバランス感覚」

仕事においては「緩急」が必要である。重要な仕事を一気に進める場面と、少し緩める場面を使い分けなければいけない。また、上司・部下・同僚の間のバランスを取るようなことも必要だ。

いずれにしても、信義に基づいて仕事を進めていけば、それほど難しいことはない。

(解説なし)

第14条「仕事は簡素に」

役人というものは、ほっておくと勝手に仕事を複雑にするし、くだらない仕事を創り出すようになる。特にベテランの役人はそういうことをし始めてはいけない。

仕事というものは簡素を保ち、できるだけ手数少なくこなせるようにしておくべきだ。

論語に「吾日に三たび、吾身を省みる」という言葉がある。この省みるは「かえりみる」と読んだだけではダメで「せいす」とも読むべきだだ。つまり、反省して省みることによって、無駄なことを省くということを意味している。

古人はよく考えたもので、役人はとかく無駄な仕事を生み出すので、それらは省かなければいけないという思いを込めて、役所を「省」と呼ぶことにしたのだろう。

第15条「組織は上から腐る」

リーダーが部下を疑い、表と裏があったり、陰でコソコソ何かをしたりすると、組織全体が停滞する。

物事はありのままに、公平・公正に取り扱わなくてはいけない。

(解説なし)

第16条「情報は積極的に公開すべき」

物事を何でも機密扱いしようとする傾向は、非常に良くない。

本当に大切なものは秘密でも良いが、公開しても構わないものまで秘密にすると、却って詮索されることになる。

(解説なし)

第17条「着任時の心得」

新しい役職に就いて仕事を始めるというのは、1年に春という季節があるようなものだ。まず部下の心を一新して、前向きに楽しく仕事ができる環境や雰囲気を作らなければならない。

加えて、報奨や処分の基準は明確でなければならない。また、財政が厳しいからといって、倹約ばかり指示しても、結局うまくいかないことが多い。

着任の際、部下には「ああ、いい人が来たなあ」と思ってもらわなければならない。金がないからといって寒々した命令ばかりでは立ち行かない。

学びのポイント

徳>才

第1条の解説では、重役(=リーダー)に相応しい人物は「深沈厚重(人格)」>「磊落豪雄(勇気)」>「聡明才弁(能力)」であるとされている。

古今東西、様々な有識者が、リーダーには能力より人格が求められると主張している。以下、いくつか例を示す。

人の上に立つ者には、才覚よりも人格が問われる。

戦後日本は経済成長至上主義を背景に、人格という曖昧なものより、才覚という成果に直結しやすい要素を重視してリーダーを選んできたが、それではいけない。

西郷隆盛も「徳高き者には高き位を、功績多き者には報奨を」と述べているし、明代の思想家呂新吾は著書『呻吟語』の中で「深沈厚重なるは、これ第一等の資質。磊落豪雄なるは、これ第二等の資質。聡明才弁なるは、これ第三等の資質」と説いている。この三つの資質はそれぞれ順に、人格、勇気、能力とも言い換えられる。

稲盛和夫『生き方』(一部要約)

学問にも色々あるが、自分のこれまでの経歴と、古来の実例に照らして、その良し悪しを考えるのが一番の近道だ。

小さな理屈は専門家に聴けば事足りる。俗物は理屈詰めで世の中の事象に対応しようとするからいつも失敗続きなのだ。

理屈以上の「呼吸」、すなわち自分の中にある信念や経験をもとに判断するのが本当の学問というものだ。

勝海舟『氷川清話』

知性溢れる人間を尊敬するのは一向に構わない。だが、知性以上の何かがなければ、彼らを信用するのは早計に過ぎる。

イギリスの政治家ジョン・ラッセルはかつてこう語ったことがある。「わが国では、いくら天才に援助を求めることがあっても、結局は人格者の指導に従うのが当然の道とされている」。これは真理をいい得た言葉である。

サミュエル・スマイルズ『自助論』

徳は才の主にして、才は徳の奴(ど)なり

(道徳は才能の主人で、才能は道徳の使用人である)洪自誠『菜根譚』

知識やスキルも大切だが、成果をあげるエグゼクティブの自己開発とは、真の人格の形成でもある。

ピーター・ドラッカー『経営者の条件』

中庸の大切さ

物事は広い視野で、偏らず公平に見なければいけない。ある問題にどっぷり浸かってしまい、没頭してしまうと、何が本質で何が重要かが分からなくなってしまう。

そのような時は、問題を一度脇に置いて、冷静な目で全体を見渡し、真ん中を取るのが良い。

(第6条)

この「物事の真ん中を取る」という考え方は、広く一般的に「中庸」として知られている。

(アリストテレス『ニコマコス倫理学』より趣旨要約)

(孔子『論語』より趣旨要約)

「真ん中」というのは相対的なものなので、全体を俯瞰してみないと、何が真ん中なのかは分からない。だからこそ、広い視野と高い視座が必要になる。

第Ⅱ領域をいかに確保するか

仕事においては、優先度と緊急度を見誤ってはいけない。

視野を広く持ち、視点を高くして、10年先のことまで見据えて、一歩一歩着実に進むことが大切だ。(第10条)

20世紀最強の自己啓発本、スティーブン・コヴィー著『7つの習慣』の「第3の習慣」にこれとまったく同じことが書かれている。

■効果的なマネジメントとは「最優先事項を優先する」ことである。特に長期的な視点で「緊急ではないが重要」な領域にどれだけ資源を振り向けられるかで人生の充実度は決まる。そのためには「将来ビジョン」を持たなければならない。

■第Ⅰ領域の危機や問題は、大きくなる前に芽を摘む「予防活動」を通じて極力減らすべきだ。緊急度という刺激に反応し続けて人生を終えてはならない。

■自らの時間を第Ⅱ領域にうまく配分するには、「将来ビジョン」と「今、何をすべきか」を整理し、1週間単位でスケジューリングしていくことや、何でもかんでも自分でやるのではなく、特定の分野に優れた他者を活用することが有効だ。

これは言い換えれば、第Ⅰ・Ⅲ領域=消費、第Ⅱ領域=投資、第Ⅳ領域=浪費と言い換えられる。どれだけの時間を投資に回せるかが、長期的なパフォーマンスを左右するということだろう。

パーキンソンの法則

役人というものは、ほっておくと勝手に仕事を複雑にするし、くだらない仕事を創り出すようになる。

仕事というものは簡素を保ち、できるだけ手数少なくこなせるようにしておくべきだ。

(第14条)

仕事が増大していくというのは、役所に限らず、一般企業でもあり得ることだろう。

1958年、英国の歴史学者・政治学者パーキンソンは、著作『パーキンソンの法則:進歩の追求』の中で、「役人の数は、仕事の量とは無関係に増え続ける」とし、以下2つの法則を提唱した。

【第1法則】

仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

【第2法則】

支出の額は、収入の額に達するまで膨張する

これはビジネスパーソンであれば、思い当たるフシがあるのではないだろうか。

締切が1週間後となると、十中八九、完成は締め切り間近になる。複数の仕事を並行して進めている時は、特にその傾向が強い。

これを避けるには、

①本来の締め切りより早い「マイデッドライン」を設定する

②完成系や上司への報告を最初にイメージする

③まずはちょっとでもいいので手を付けてみる

といったことが有用だろう。

情報が共有されない組織は停滞する

物事を何でも機密扱いしようとする傾向は、非常に良くない。

(第16条抜粋)

これは一般企業にもあり得ることなのではないだろうか。

特に日本の大企業はダイバーシティが少ないので、似たような人々が、似たような暗黙知で、しかも閉鎖的に意思決定していることが多いかもしれない。

一方、200年前の啓蒙時代、イギリスの哲学者、ジョン・スチュアート・ミルは著作『自由論』において、次のように指摘している。

誰かある人の判断が本当に信頼に値するという場合、どうしてそう言えるのか。その彼が自分の精神を、彼の意見と行為についての批判に対して、開いたままにしていたからである。

(中略)

人間というものが、ある主題の全体を知ることに、幾らかでも接近しうる唯一の道は、あらゆる多様な意見を持つ人々がその主題について言いうる限りのことを聞き、あらゆる性格の精神が、その主題について考察しうる限りのことを全て考察することだと、彼が感じていたからである。

これ以外のやり方で、彼の賢明さを獲得した賢人は、かつていなかったし、他のやり方で賢明になるということは、人間知性の本性の中にはないのである。

これまで日本の大企業は、終身雇用・年功序列を基本に、東大・京大といった学歴エリートを新卒で一括採用し、社内で育ててきた。

院卒は使いにくいからと避け、結婚して産休に入ったり退社するからという理由で女性を避け、馴染めないだろうからと外国籍を避けたりしてきた企業もあるだろう。

しかし、周囲と同じことをやっていれば右肩上がりに成長した時代はとっくの昔に終了し、良いものを低コストで作り続ければそれで良いという製造業中心の時代もとっくの昔に終了している。ロジックやルールに沿うだけの単純作業は、どんどんAIに置き換えられていく。

これからの時代はダイバーシティ&インクルージョンの中で、情報を共有し、自由闊達に議論し合い、いかに独創的なサービスを提供できるかが企業の存亡を決めることになるだろう。その時に、旧日本式の「閉鎖・同質」主義では全く戦えない。

1989年のバブル期、世界の時価総額ランキング上位50社のうち、日本企業は32社を占めていた。しかし現在ではトヨタ自動車1社となっている。GAFA規模のIT企業は一つもない。日本は「第二の開国」をしていかないと、世界でますます戦えなくなるだろう。

人事部長のつぶやき

分かっちゃいるけど

多少出来が悪くても、大した害がないのであれば、部下の案を採用すべきだ。

(第2条抜粋)

そうなんですよね、これは。これが出来れば、自分の仕事を減らすこともできるんです。

でも、出来の悪い資料がそのまま自分の上司に行くような中間管理職の場合は、「おい、お前、ちゃんと見てるのか」と言われかねないので、結果、自分で色々と修正してしまうことが多いのでしょうね。

自分に対する評価を気にしなければ、部下に任せられるのですが、、、

前例主義の病巣

時代に合わないしきたりや慣習に拘泥すべきではない。まず前例から入っていくのは、最近の役人に共通する病気である。

(第4条抜粋)

役人に限らず、ビジネスパーソン広くにも当てはまる教訓だろう。

「これまでやってきた方法」というのは、少なくとも一度は実行されているのだから、致命的な欠陥は無いであろうことは合理的に推察できる。

また、「これまでやってきた方法」であれば、関係者の合意が得られやすい。逆に言えば、やり方を変えると、必ずと言っていいほど何かに支障し、調整が発生する。だから、人は前例に従いたくなる。

前例に従って粛々とこなすものと、時代に合わせて変えていくものと、メリハリが大切なのでしょうね。

致知出版社

※日本式「リーダー論」の古典を昭和の知の巨人”安岡正篤”が解説する!

.png)