「ペスト」カミュ

基本情報

初版 1947年

出版社 光文社、岩波書店等

難易度 ★★★☆☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 388ページ

所要時間 4時間30分

どんな本?

感染症の流行とそれに伴う死、離別、相互不信、現実逃避といった極限状態にあっても、神に頼らず、誠実さや自分の職務を果たす人々がいた。世の中の不条理に対し、人間はどう連帯し、どう抗い、どう生きるべきなのかを問う「不条理文学」の金字塔。

70年近く前の作品ながら、人々の混乱、行政の後手対応、増え続ける感染者、都市のロックダウンなど、2020年に始まった新型コロナウィルス感染症の流行と全く同じ光景が繰り広げられる。

著者が伝えたいこと

人間がペストという不条理に直面した際に為すべきことは、神に救済を求めることではなく、不条理に反抗することである。

神への信仰を維持し、自分を含む罪のない人々が不条理に死んでいく世界を愛し続けるか、あるいは神への信仰を捨ててそれに抗うかの二択なのである。人間が人間らしくあるためには、各個人がそれぞれの持ち場で出来る限りのことを誠実にやり遂げ、不条理と闘っていくしかないのだ。

著者

アルベール・カミュ

Albert Camus

1913-1960

フランスの小説家・劇作家。当時のフランス植民地アルジェリアの貧しい家庭に生まれる。カミュの家族は教育に理解がなかったが、カミュの才能を見抜いた小学校教師の勧めもあり、奨学金で高等学校に進学。その後、アルジェ大学文学部を卒業。第2次世界大戦中はレジスタンスに参加。

代表作は「異邦人(1942)」「ペスト(1947)」。運命の不条理さや、運命に反抗して自由を求める人間の連帯や尊厳を描き出した。1957年には「人類の道義心に関する問題点を照らし出した」として、ノーベル文学賞を受賞している。

病気・死・殺人・戦争など、人間に振りかかる具体的な不条理に対し、キリスト教や共産主義といった「神」や「理性」に頼らずにいかに反抗するかに、人間の生きる意味を見出し続けた。

これは、カミュ自身が、少年時代の貧困、その後の結核、政府によるレジスタンス活動への弾圧、ナチスドイツによるパリ占領など、極めて具体的な不条理を経験していたことから、「人生とは哲学的空論ではない」という信念を持っていたことによる。

こんな人にオススメ

2020年に始まるコロナ禍を経験した全ての人、病気等の不条理を経験した人

書評

本書は「不条理文学」の最高峰として、カフカの『変身』と並び称される。『変身』が個人に起こる不条理を扱う一方、本書では集団に起こる不条理が扱われている。キャラの立ったそれぞれの登場人物が不条理とどう向き合っていくかが最大の読みどころ。

また、天災という不条理な運命に対して、キリスト教はどういった役割を果たすのか、というテーマも並行して展開する

\本書は30日間、無料で読めます!/

\専用端末無しで読めます!/

要約・あらすじ

第Ⅰ部~ペストの始まり~

■アルジェリアの医師リウーは4月のある日、ネズミが何匹も変死しているのを見た。やがて死者が出始め、死因はペストであることが判明する。

■死者は増加し続けるが、行政も医師会も「世論を動揺させない」という大義名分のもと、伝染病とは認めず、責任を伴った対処をしない。その間にも死者は増え、病床は不足していく。

■事態を重く見た植民地総督府はついに「ペストを公告し、オラン市を封鎖せよ」との命令を出す。猶予期間はなく、家族・恋人・友人同士は突然、引き離されることとなった。個別の事情は一切考慮されなかった。

第Ⅱ部~ペストの広がりとそれぞれの行動~

■ペストによる死者数は確実に増加していったが、人々の初期反応は「自分自身の行動制約に対する不満」であった。この時点では、大半の市民はペストを一時的な出来事と考えていた。

■新聞記者のランベールは恋人のいるパリに帰るため、リウーに陰性証明書を出すように頼む。リウーは自分の責務に照らして出来ないと断ると、ランベールは「個人の幸せのことを考えていない」とリウーを詰る。その後、密売人コタールを頼って不法に市外へ出ようとするが、うまくいかない。

■オラン市の権威あるパヌルー神父は大勢の市民の前で「これまで人々は信心深さが足りなかった。だからペストに見舞われた」と説教した。この説教によるためか、ペストを「単なる一時的な不自由」と捉えていた人々も、未知の罪による禁固刑のような恐怖を抱くに至った。一方同時に、人々はペストとの生活に慣れ始めてもいた。

■行政が手をこまねいているのを見た旅行者タルーは、ボランティアによる「保健隊」を組織する。タルーとリウーの二人は神にも行政にも頼ることなく、自分たちの力でペストと闘うことを確認しあう。英雄的要素など何一つなく、ただ小説を書くことだけを趣味としている下級役人のグランも、保健隊で事務局長的な役割を担った。

■ランベールは、人を殺すことが英雄視されたスペイン戦争への参加経験から、保健隊の活動も「観念的なヒロイズム」と断じたが、リウーは自分の仕事を誠実に果たしているだけだと応じる。考えを改めたランベールは、オラン市から出られるようになるまで、保健隊に参加することを決意する。

第Ⅲ部~街の様子と人々の変化~

■ペストが本格的に蔓延し始めると、街から人の動きが消え、感染者の多いエリアはエッセンシャルワーカーを除いて出入り禁止となった。また、ペストで家族を失い自暴自棄になった人が自宅に火をつけ、それを見た悪人たちが家から家具や品物を盗むような光景も見られた。葬儀はなくなり、死者は感染予防の観点から迅速に埋葬された。

■ペストが長引いてくると、人々はペストに慣れ、感情の起伏もなくなり、諦念によって生活が単調に感じられた。ただし、愛する人との別離の感情だけは、人々の胸に深く刻み込まれていた。

第Ⅳ部~ペストとの闘い~

■ペストとの闘いが長引き、保健隊の面々は疲労しきっていた。自分の任務を果たすことで精一杯となり、自分自身が感染予防することすら、億劫に感じ始めていた。しかし、密売人コタールだけは、自分がかつて経験した「いつ逮捕されるか分からない」という恐怖を、現在のオラン市民が「いつペストに感染するか分からない」という形で感じていることに、一人満足していた。

■街の判事の息子がペストに感染したため、リウーは新しい血清を接種する。しかしそれは少年の死を少し遅らせただけで、かえって大きな苦痛を与えてしまった。リウーは罪のない子が死にゆくこの世など愛せないと、神の存在を強く否定する。

■旅行者タルーは保健隊で尽力する理由をリウーにこう説明した。「罪を犯した人間が死刑になる法制度を受け入れることが出来ない。しかし世の人々は死刑を当たり前の制度と思っている。それは次々と人を殺していくペストと同じだ。自分は人を殺す側ではなく、常に被害者側に立って戦い続けることで、聖者になりたいのだ」

■下級役人のグランは、一時ペストの兆候を示した。もはや死期が近いと悟って、これまで書き続けていた小説も燃やしてしまったが、翌日になると熱は下がり、蘇生したとみなすことがでるまでに回復した。街にはネズミが戻り始め、ペストの感染者数も病気の退潮を告げていた。

第Ⅴ部~それぞれの結末~

■ペストの終焉が確実なものになってきたが、まだ慎重な態度を取る人もいれば、抑圧が一気に解放されて自分を制御できなくなる人もいた。コタールは街が正常に戻り、自分がまた警察から追われる身になることを危惧していたところ、実際に警察がやってきたため慌てて逃走した。最後には発狂して銃の乱射事件を引き起こす。

■ここにきてタルーが、ペストで亡くなる。タルーはペストとの戦いに負けたが、友情と愛情、そしてその記憶を勝ち得て「聖者」になった。一方、リウーは他にも多くの人が愛する人を亡くしたことを想い「ペストとの闘いは終わったが、完全なる敗北である」と感じる。その後、リウーは妻の訃報を受け取るが、心は平静なままだった。

■ランベールはパリから妻を迎えるが、ペストがあまりに突然終わり、全てがいきなり自分に返されてしまったようで、素直には喜べなかった。そして世間の人々も「ペストの経験は人の気持ちを変えなかった」と信じるフリをしているようだった。そしてペストで愛する人を失った人にとっては、ペストは永遠に終わりを迎えないのであった。

学びのポイント①(新型コロナウィルスとの類似点)

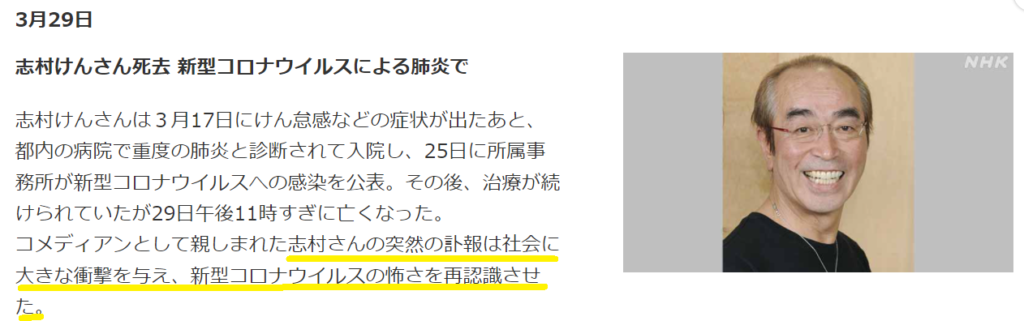

驚きから恐怖へ

いってみれば、管理人の死は、人をとまどわせる徴候にみちた時期の終わりと、最初の驚きが徐々に恐怖に変わる、より困難な時期の始まりを画するものだった。

街でネズミが多く不審死する中、ついにペストよる死者が出始める。医師リウーが最初に看取ったペスト患者は、彼が住むアパートの管理人だった。

それまで、市民たちも役所もネズミの不審死を不安に思っていたものの、それが自分たちの命に直接関係するものだという認識を持っていなかった。しかし、死者が身近に出始めることで、人々の不安は驚きを経由して恐怖に変わっていく。

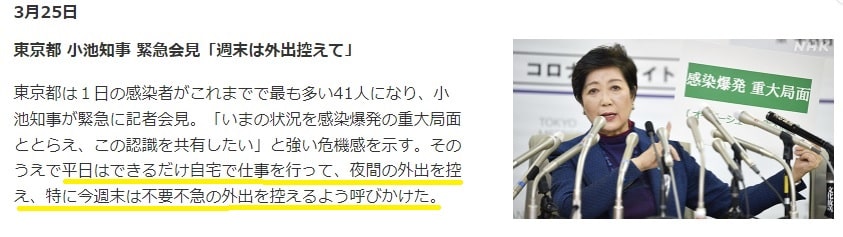

新型コロナでは、2020年1月に中国武漢で謎の肺炎が流行し、その翌月に日本で初の死者が出ることで、人々は漠然とした不安を感じていた。しかし、その時はまだどこかで「他人事」のような空気感があった。

その「漠然とした」不安感を「恐怖」に変えた象徴的な出来事の一つが、志村けんさんの死だっことは間違いない。

このニュースにより、人々はコロナによる死が身近であることを痛感した。以後、コロナへの関心が一気に高まっていくことになる。

ペストだと断定しない医師と行政

「もはや一刻の猶予も許されないのです。伝染病の発生区域はどんどん広がっています。この伝染を阻止できなければ、病気の広がるスピードから見て、二か月以内に市の人口の半数が死に至る危険があります。したがって、これをペストと呼ぶか、骨髄炎と呼ぶかはどうでもいいことです。それが市民の半分を殺すのを防ぐことだけが肝心なのです」(とリウーは言った。)

リシャールは事態を要約しようと考えて、こう論理を展開した。この病気が自然に終息しないとしたら、終息させるためには、法律が規定する重大な予防措置を適用しなければならない。そのためには、公的にこれがペストであると宣言する必要がある。だが、その点に関して、判断の確かさは絶対的とはいえないし、したがって、そのためには慎重な熟慮を要する。(中略)

「みなさんには公的に、これがペストという伝染病であると認めてもらう必要がある」(と知事は言った)。(中略)

医師たちは意見を交換し、最後にリシャールがいった。「つまり、われわれは、この病気がペストであるかのように振る舞う責任を負わねばならぬということだ」

死者増加の原因が恐らく「ペスト」であることは、関係者全員が理解していた。これ以上の拡大を阻止するには、それを公式に宣言し、法的に予防措置を取る必要がある。

しかし、その予防措置は人々の社会行動を大きく制約する。仮に死者増加の原因がペストでなかった場合、医師や行政はその責任を問われることになる。結局、「世論を不安にさせない」というもっともらしい大義名分のもと、会議は誰も責任を取らなくてもよいような玉虫色の結論を出して終わる。

新型コロナは中国武漢発祥と考えられたため、日本では「新型コロナと認定するか否か」という議論はなかった。しかし当の中国は、当初、新型コロナの存在を隠ぺいしていたのではないかという疑惑がもたれている。https://www.fnn.jp/articles/-/156475

2019年12月には武漢で複数の「肺炎」患者が確認されていた(当時のNHKの報道によると感染者は59名)。しかし1月19日になっても、中国共産党傘下の国営通信は、こんな事実に反する発表をしている。

真相は不明だが、「肺炎」の原因を公表するにあたり「国際世論に影響の出ないように」という観点から、中国国内で様々な議論があったであろうことは想像に難くない。

都市封鎖の影響

市の門の閉鎖は、オラン県知事の命令が公表される数時間前に実行されたので、当然のことながら、個々別々の特例を考慮することなど不可能だった。

いってみれば、この疫病の急激な侵入は、その最初の効果として、すべてのオラン市民に、あたかも個人的な感情など存在しないかのように振る舞うことを余儀なくさせたのだ。(中略)

(突然の別離によって)伴侶に最大の信用を寄せていた夫や恋人が、自分の嫉妬深さを発見した。色恋沙汰を軽く考えていた男たちが、不変の愛情に目覚めた。母のそばで暮らしながら、その顔などろくすっぽ眺めようともしなかった息子たちが、母の顔の皺ひとすじに心からの不安と後悔を感じ、自分の記憶から母の顔を消せなくなった。(中略)

それに、ほかの場合だったら、市民はもっと外交的かつ活動的な生活にはけ口を見出すことができただろう。しかし、ペストは同時に、市民を無為な状態に置きざりにし、陰鬱な町のなかをぐるぐる歩きまわらせた結果、来る日も来る日も、追憶の空しい戯れに浸るほかなくさせてしまった。

ついにオラン市は都市封鎖され、人の行き来のみならず、ペストの媒介となりかねないとして、手紙のやりとりさえも禁止される。

都市封鎖は猶予期間もなく、突然実行された。例えば「遠方に住む親が死にそう」とか「明日、隣町の彼女と結婚式」といった個別の事情は一切考慮されなかった。これをカミュは「あたかも個人的な感情など存在しないかのように振る舞うことを余儀なくさせた」と表現している。

そして、突然の都市封鎖は、人々に以下2つの変容をおこす。

①会えないと分かった瞬間に、配偶者や恋人、家族を大切にする気持ちを思い出す

②自由な活動ができなくなり、無気力と過去の追憶に苛まれる

このあたりの描写は見事で、カミュは本当にペストを経験したのではないかと思わせる。

新型コロナにおいて、日本では「都市封鎖(ロックダウン)」は実施されなかったが、緊急事態宣言の発令などにより、いわゆる「ステイホーム」や「都道府県をまたいだ移動の自粛」が求められた。

2020年のゴールデンウィーク、お盆、そして年末年始はすべて緊急事態宣言が発令されており、故郷への帰省を含め、都道府県をまたいだ移動は自粛を求められていた。そのため、そのため航空や鉄道といった交通機関は軒並みガラガラとなり、多くの人は初めて「会いたいのに会えない」という状態を経験することになる。これは「ペスト」の世界と全く同じであった。

一方、2020年に「無気力と過去への追憶に苛まれる」ことがあったかと言えば、もちろん個人レベルは別として、社会全体はそのような雰囲気にはならなかった。

それは恐らく時代背景による。現代ではたとえ移動の自由が利かなくとも、基本的なコミュニケーションはオンラインは取れるし、家にいてもネットさえあれば映画もゲームも楽しむことができる。

確かに、音楽ライブやスポーツ観戦など、大規模に人が集まる活動は制限されて歯がゆい思いをした人はいたが、一方で「無駄な飲み会がなくなった」と、これまでのコミュニケーション過多が調整されて喜んだ人がいたことも事実である。

「会いたい」という基本的な欲求があることは時代を超えて不変であるが、物理的な行動制約が人間の実際の活動に与える影響度は、現代と1940年代では大きく異なっているということであろう。

行動制約下で何をしたのか

いつもならばオラン市民すべてが喜びをもって夏を迎えた。すると町は海にむかって開かれ、浜辺に若者たちを押しだすのだ。

この夏は逆に、近くの海に出ることも禁止され、肉体はその楽しみを享受する権利を奪われていた。こんな状態のなかで何をしたらいいというのか?

感染症の流行により外出が制約されると、人々は自宅で時間を過ごさざるを得なくなる。以前は自宅で出来ることといっても限られていたが、現代ネット社会ではその選択肢が大幅に広がった。

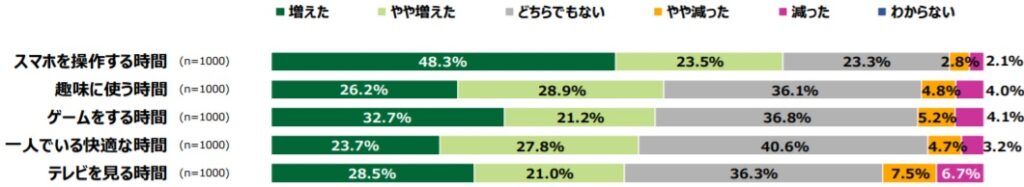

次のグラフは、2021年2月に日本財団が行った「18歳意識調査」において「この1年で増えた時間は何か」を聞いた結果である。

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2021/03/new_pr_20210325_1.pdf

2020年に始まるコロナ禍により、自宅におけるネットの利用が急速に増えた。若者はそれまで以上にSNSにハマったり、映画や動画を楽しんだ。社会人にとっては在宅勤務が当たり前となり、NTTは在宅勤務の活用を前提に、転勤や単身赴任の廃止を発表した。

ICTの活用によるリモートワークの流れはコロナ以前からあった。しかし、コロナ禍がその変化を加速させたことは間違いない。コロナによる行動制約が、人々の日常に革新をもたらした一つの事例と言える。

労働市場の変化

ペストは経済生活を完全に破壊し、そのため多くの失業者を出した。

多くの場合、失業者は管理職の代用にはならなかったが、荒仕事(注:小説中の文脈では死者を埋葬する仕事)に関しては、事情が好転した。実際、この時点からは、窮乏がつねに恐怖よりも強い影響力を振るったし、労働には危険の度合いに応じて高い給料が支払われたので、なおさら状況は安定した。

小説中では、死者を墓地まで運び埋葬する仕事が増えたものの、失業者が多く出ていたため、人員不足にならなくて済んだという経緯が語られる。

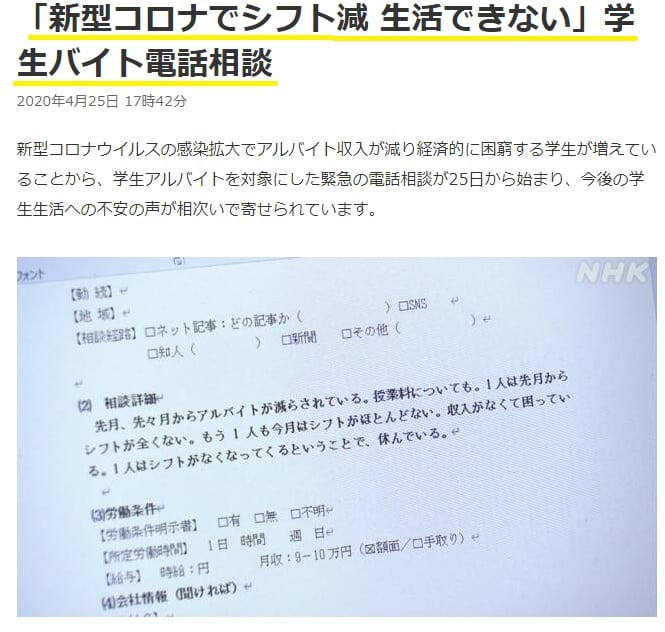

コロナ禍においても、多くの飲食店が休業や時短営業を余儀なくされるなか、派遣労働者や学生アルバイトを中心に仕事がなくなり、困窮の度合いが増すといった現象が起こった。

このような状況の中、お笑いコンビナインティナインの岡村隆史さんが「コロナ禍が終息すると、お金に困った女性が風俗産業に出てくるから、風俗嬢のレベルが上がる」という趣旨の発言をして社会問題化した。

これはいわゆる「不都合な真実」で、社会学的にも経済学的にも正しい推論であり、コロナ禍で何が起きているのかを正確に理解した上での発言だった。そして恐らく、コロナ禍で稼げなくなった女性たちが風俗産業に流れて競争が起き、男性から選ばれる美人だけが生き残って、そうでない人が退場させられることによって、全体として風俗嬢のレベルが上がったであろうことは想像に難くない。

しかし、どれだけ正しいことでも、世の中には口にして良いことと悪いことがある。そして年々、コンプライアンスの名の下に、「真実だけど口にしてはいけないこと」の幅が広がりつつある。岡村さんの事案は、そのような社会の変化も如実に表していたと言える。

学びのポイント②(カミュの主張)

「神による救済」よりも「人間による反抗」

もし自分が全能の神を信じていたら、人間たちの治療をやめて、その手当てをすべて神に任せてしまうだろう。あるがままの世界と闘うことによってのみ、真実と向かい合うことができると信じている。(趣旨要約)

当時、多くの道徳家が町に横行し、何をしてもなんの役にも立たないし、膝を屈するしかない、と説いていた。しかし、問題のすべては、できるだけ多くの人が死んだり、誰かに永遠の別れを告げたりしないようにすることだった。そのためには、膝を屈することなく、ペストと闘うという唯一の方法しかなかったのだ。(趣旨要約)

パヌルー神父はこう言った。「腹が立つのは、それがわれわれの尺度を超えたことだからです。しかし、私たちはたぶん、自分たちの理解できないことを愛さなければならないのです」

リューはびくりと体を起こした。パヌルー神父を見すえ、自分に可能なかぎりのすべての力と情熱をこめて、首を振った。「神父さん、そんなことはありません」とリューはいった。「私は愛について別の考えをもっています。それに、子供たちが苦しめられるように創造されたこの世界を愛するなんて、私は死んでも拒否します。」

作者のカミュは、人間が疫病・戦争・病気等の困難に出会った際の基本的態度として、神に救済を求めるのではなく、徹底的に困難と闘うことにこそ人間の生きる意味があると考えていた。

神父パヌルーによる「ペストは神の裁き」という説教を引き合いに出しつつ、リウーやタルーが自前の保健隊で懸命にペストと闘う姿を描いた本作品は、カミュの思想を色濃く反映していると言える。

確かに「ペストは神の仕業」と考えれば、そこで思考を止めることが出来る。人間にとって、思考を止められるというのは、最も楽な道である。仕事がうまくいかないのは上司のせい、貧困から抜け出せないのは運が悪いから、結婚できないのは容姿のせいなどなど、、、

しかし、責任を自分の外においた瞬間、人間の努力は止まってしまう。カミュの文脈からすれば、それではあまりに非人間的ということになろう。

.png)