「アンダルシーア風土記」

永川玲二

基本情報

初版 1999年

出版社 岩波書店

難易度 ★★☆☆☆

オススメ度★★★★☆

ページ数 321ページ

所要時間 3時間30分

どんな本?

古代からキリスト教・イスラム教・ユダヤ教がせめぎ合った民族の交差点「アンダルシア地方(スペイン南部)」のダイナミックな歴史を概観する。

特に15~18世紀の世界史に大きな影響を与えたラテン系民族が持つ「陽気さ」と「いい加減さ」と「残虐性」の歴史的背景を体系的に知ることができる一冊。世界史通史を卒業し、テーマ史に関心を持っている人に特におすすめ。

著者が伝えたいこと

アンダルシアは民族の交差点である。東西軸はエジプト・エーゲ海から大西洋へ。南北軸はアフリカからジブラルタル海峡を経てピレネー山脈へ。この地だからこそ、異文化を鷹揚に受け入れるオープンマインドな文化が成立した。

著者

永川玲二 1928-2000

1945年2月、広島陸軍幼年学校を脱走。軍学校の脱走者は逮捕されたら銃殺刑に処されることが決まっていたため、日本全国を転々と逃亡して8月の敗戦を迎えたという異色の経歴。

東京大学文学部英文科卒。東京都立大学助教授などを経て、1970年からスペイン・セビージャに定住し、海洋文化史を研究。2000年に心不全で死去。

こんな人におすすめ

地中海民族が持つ「陽気さ」と「いい加減さ」と「残虐性」の歴史的背景を知りたい人。ラテン系に興味のある人。

\本書は30日間、無料で読めます!/

\専用端末無しで読めます!/

要約・あらすじ

(面白いエピソードは「学びのポイント」で!ここでは時系列でアンダルシア地方の歴史を整理します)

■古代アンダルシアは、金属資源の宝庫として、当時の先進地域(現在のトルコ・パレスチナ周辺)との貿易で栄える。中心はフェニキア人(東地中海の海の民)で、彼らはアンダルシアに先進文明をもたらす。アルファベットもここで伝わる。

■北アフリカのカルタゴを中心とするフェニキア人の一部はアンダルシアにも領土を拡大するが、ローマ帝国とのポエニ戦争(紀元前3〜2世紀)に敗れる。結果、アンダルシアはローマ帝国支配下となり、その後7世紀にわたりローマが支配することになる。

■なお、ローマが領土を最大化した際のトラヤヌス帝はアンダルシア出身。アンダルシアのキリスト教は北アフリカから伝わった。パレスチナから追い出されたユダヤ人も数多く移住することになる。

■395年にローマ帝国は東西に分裂。西ローマ帝国は476年に滅亡。イベリア半島にはゲルマン系の西ゴート族が入り、西ゴート王国をたてる。

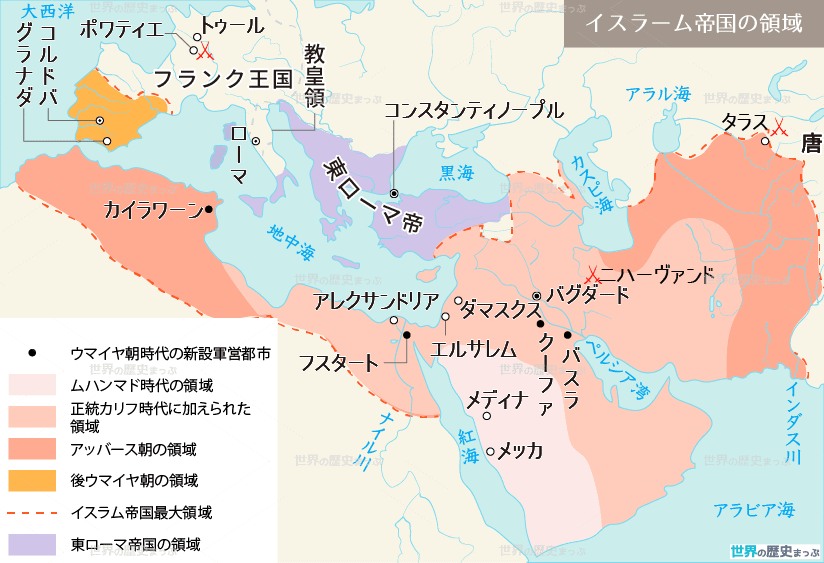

■西ゴート王国は内乱を繰り返し、711年にウマイヤ朝のターリク・イブン=ズィヤードにより倒される。ウマイヤ朝はイスラーム史上最初の世襲王朝であり、首都ダマスカスを中心にアラブ世界を広く統治した。ちなみに「ターリクの山」を意味する「ジャバル・ターリク」がジブラルタルの語源になった。

■ウマイヤ朝がアッバース朝によって倒されると、その子孫がイベリア半島へ逃亡し、後ウマイヤ朝を建てる。

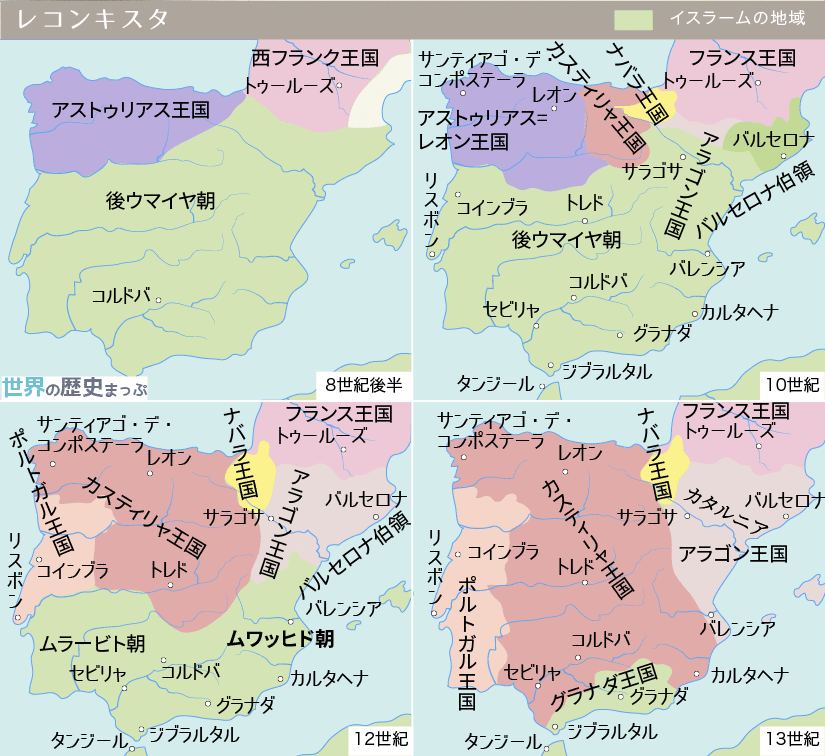

■その後、イスラム勢力は、北からのキリスト教徒、南からのベルベル人勢力に悩まされることになる。1031年にはキリスト教徒による圧迫と内紛で後ウマイヤ朝が滅亡。その後、イスラムのイベリア支配は20余りの小王国の時代を迎える。

■1086年にセビリヤがキリスト教徒からの攻撃に対応するため、北アフリカのベルベル人勢力であるムラービト朝に救援を要請。ムラービト朝はキリスト教徒を撃退し、北アフリカに戻るが、アンダルシアのイスラム諸国は堕落し、内部抗争を続けていたので、ムラービト朝自身がイベリア半島に攻め入り、南部を統治することになる。

■しかしそのムラービト朝もしばらくするとイベリア半島の宮廷文化に染まってしまい、弱体化する。結果的に1147年、ムラービト朝はベルベル人新興勢力のムワッヒド朝に滅ぼされる。

■一方のキリスト教勢力も、コルドバを3年間占領するなどの功績を見せたカスティリャ王国アルフォンソ7世の没後は、分裂して足を引っ張り合う。

■その子アルフォンソ8世は十字軍の御旗の下、義勇軍を募る。その中には戦争専門の騎士もいるが、もっと多いのは農牧民・商人・乞食・犯罪者・破産者とその家族で、いずれも戦利品をあてにしたならず者だった。この義勇軍たちが、強盗・強姦・新種の疫病蔓延などをもたらすことになる。

■キリスト教勢力は、カタルーニャ・バレンシア・アラゴンの各王国がその時々の情勢に応じて、勢力抗争をしたり政略結婚をしたりと混迷を極めるが、1469年にフェルナンド2世(アラゴン王子)とイサベル1世(カスティーリャ女王)が結婚、1479年には両国が統一されてスペイン王国が誕生すると、混乱は次第に収拾に向かった。

■1492年にはスペイン王国がグラナダに入城し、イスラーム教徒の多くは北アフリカに引き揚げた。これによって、800年余にわたって続いたイベリア半島のイスラーム時代は終わりを告げた。奇しくも1492年はコロンブスがアメリカ大陸を「発見」した年でもあった。

学びのポイント

日本が経験した民族対立・宗教対立

4〜6世紀のアンダルシアにはフランク族(カトリック)、西ゴート族(アリウス派)、東ローマ帝国(カトリック)が入り乱れて血で血を洗う争いが繰り広げられていた。

メソポタミア・エジプトに文明が生まれてから一貫して、ヨーロッパ・小アジア地域は、民族&宗教対立を経験してきている。

しかし、軍事力・経済力強化の必要性が、人類の文化・文明を前に進めてきた側面は否定できない。

翻って日本はどうだろうか。戦国時代や幕末などの「内戦」と言えるものはあったし、日本人による薩摩隼人やアイヌの「征服」と呼べる史実も恐らくあった。

しかし「民族&宗教対立」があったかと言えば、大きく6回くらいではないか。これは日本が島国であり、周囲を海に守られていることが大きい。

①663年白村江の戦い

日本が当時持っていた朝鮮半島南部での権益を守るため、新羅に滅ぼされた百済からの救援要請に応じ、唐=新羅連合軍と交戦。日本は敗北するも、その後、唐と新羅が対立したおかげで、それ以上の侵略を免れた。

②1274年、1281年蒙古襲来

フビライ率いるモンゴル軍が北九州に襲来。「神風(恐らく台風)」のお蔭もあり、時の執権北条時宗はモンゴル軍を撃退。しかし、賠償金や土地などの褒賞がなかったため御家人の不満は募り、幕府の弱体化へと繋がっていく。

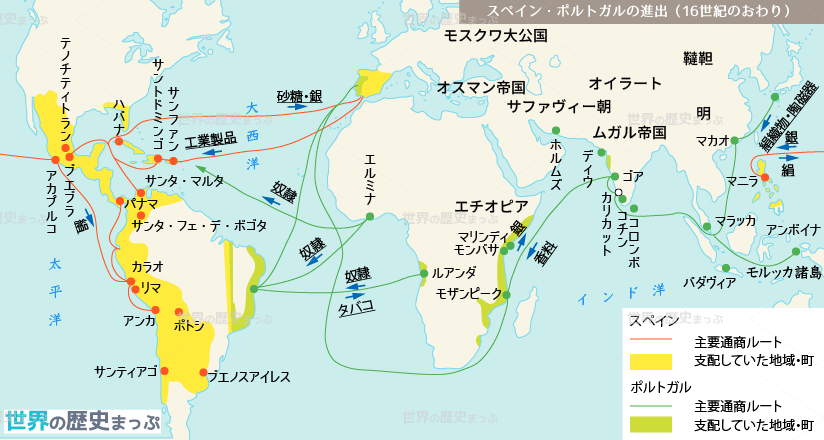

③16世紀半ばスペイン・ポルトガル

大航海時代で東南アジアに進出していたスペイン・ポルトガルが、キリスト教布教を建前に日本の植民地化を企図。一部キリシタン大名が誕生するも、豊臣秀吉・徳川家康ともにキリスト教を禁教とし、日本から締め出した。

当時の日本が戦国時代で、ポルトガルから伝わった鉄砲を大量生産し、一定の軍事力があったことも抑止力となっていた。無策であればフィリピンのようになっていた可能性が高い。

(ちなみにフィリピンでは今でも国民の多くはクリスチャンであるし、フィリピンという国名もスペイン帝国最盛期の国王フェリペ2世に由来する)

④1853年黒船

植民地争奪レースに1周遅れてから参加したアメリカが、アジア(主に中国)での権益拡大を狙って、日本に開国と通商を求めた。これも江戸幕府というしっかりした(藩分権型の)中央政府があったおかげで植民地化を免れたとも言える。ちなみにアメリカは1898年にハワイを併合するとともに、米西戦争でスペインからフィリピンの領有権を得ている。

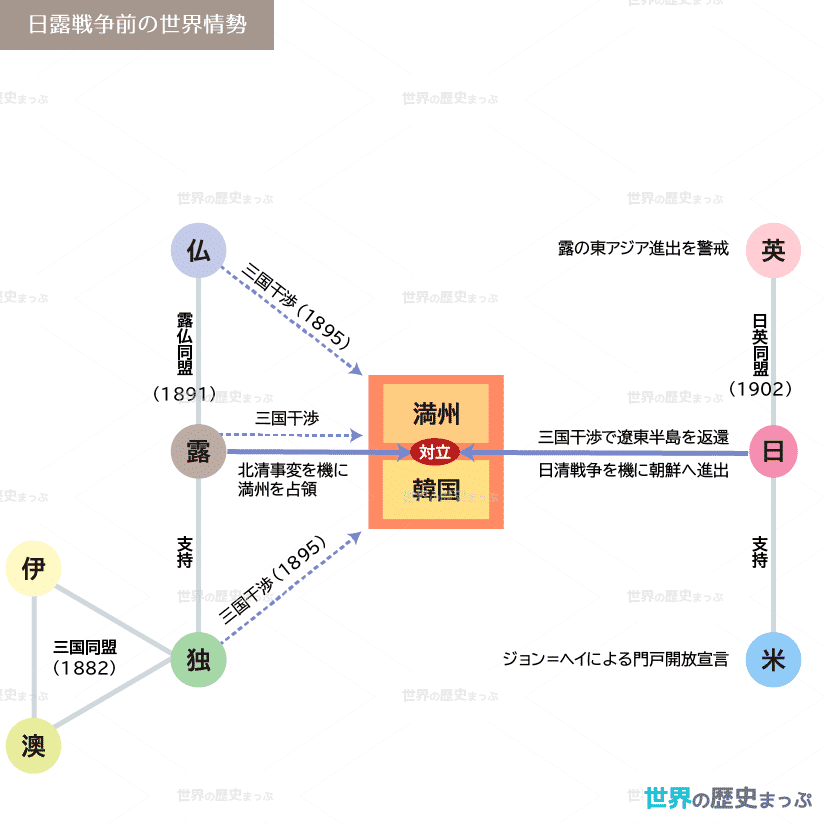

⑤1894年日清戦争・1904年日露戦争

東アジアの地政学的に日本防衛の要となる「朝鮮半島」を日本の制御下に置くための戦争。両戦争の勝利により、日本は列強の一つとして世界的に認知され、不平等条約の解消に繋がっていく。

ちなみに日露戦争中の1905年に結ばれた「桂=タフト協定」では、米国は日本の朝鮮半島支配権を確認し、日本は米国のフィリピンの支配権を確認した。

⑥1941年大東亜戦争

日本がアジアの覇権を争い、敗れた戦争。天皇制や日本文化の根本は残されたものの、政治制度から安全保障の枠組み、国民の意識に至るまで、アメリカの占領下で徹底的に変えられてしまった。

もし日本がアメリカや中国と陸続きであったなら、日本人はマイノリティとして彼らの中で生きていくことになっただろう。

内戦には乗じられるのが世の常

7世紀の西ゴート王国末期、王国内は王位継承だの北のフランク族との小競り合いだのに明け暮れていた。

王国の反体制勢力は、東ローマ帝国を退けて北アフリカまで勢力を伸ばしていたイスラムに助けを借りるべく、彼らをジブラルタルに招き入れる。

結果的に、ゴート族にとってこれが致命傷となった。ゴート族は視点が内側にしか向いておらず、地中海世界での地殻変動に関心を払っていなかった。

つまり、イスラムの勢いを過小評価していたのである。この時、イスラム側は王国の防御体制などをつぶさに観察し、翌年には大量の侵攻軍がアンダルシアに入ることになる。

内戦に乗じるという手段は、どのような地域でも、どのような時代でも起こりうる。

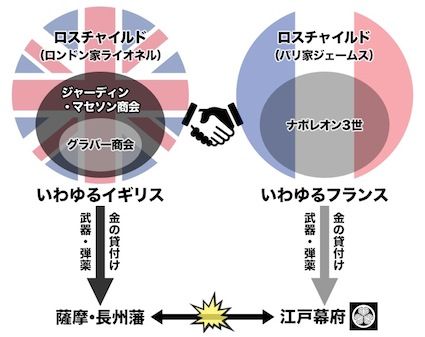

江戸末期においては、江戸幕府をフランスが、薩長をイギリスが支援した。通常であれば、イギリスが、勝者である薩長に何らかの影響力を保ったり、何らかの見返りを求めるはずであるが、明治新政府は英仏どちらからも大きな介入を受けなかった。なぜか。

当時の日本は、内戦状態ではあったものの、統治機構や軍事力は一定の水準にあり、欧米から見ると植民地化の対象ではなく貿易の対象だったと言える。

加えて、ロシアやアメリカも日本市場を狙っている状況で、どこかの国が突出して日本に影響力を持てる環境でもなかった。日本にとっては本当に幸運だった。

なお、内戦は「ビジネス」の場でもあった。イギリスにしてもフランスにしても、バックにあったのはユダヤ系のロスチャイルド家で、幕府と薩長に金と武器を供給し、戦わせ、勝ったら(多分)外国と戦わせるという意図を持っていた。

https://plaza.rakuten.co.jp/lalameans/diary/201907090000/

なお、2020年から始まる新型コロナウィルスによるパンデミックで、いち早くワクチンを確保し、国民に予防接種を始めたのはイスラエルだった。ユダヤ人、恐るべし!

そのユダヤ人、恐るべし民族

西ゴート王国に侵攻したウマイヤ朝イスラム軍には、ユダヤ人が多数参加していた。

彼らは西ゴート王国による異教徒迫害の手を逃れて北アフリカに渡った亡命者の子孫だったため、ウマイヤ朝に協力的であった。イスラム側は征服直後のセビリアの防衛・治安維持・行政などをユダヤ人に任せ、自分達は北に向けて再び進軍する。

このユダヤ人コミュニティの協力がなければ、わずか数万のイスラム軍がイベリア半島のほぼ全土を瞬く間に征服するという奇跡は起こらなかったと言われている。

そしてウマイヤ朝治世下において、ユダヤ人商人は(敵対する)イスラム教徒とキリスト教徒を仲介するような恵まれた立場を得て、商取引において成功をおさめていく。

ユダヤ人は外国語に達者であるし、「啓典の民(=旧約聖書を共有する)」として特別な地位を占めていたため、ウマイヤ朝の重臣として取り立てられるものもあった。

ユダヤ人は歴史のあらゆる所で登場する。自分で国を作る規模の勢力にはならないのだが、マイノリティとして歴史のキャスティングボートを握る。

そしてユダヤ人の末恐ろしいところは、2000年以上も国家というものを持たなかったにもかかわらず、ユダヤ教という共有インフラのみをもって、同族意識を現代にいたるまで維持し続けていることである。

そんなユダヤ人の歴史を詳しく知りたい方は、『ユダヤ人の歴史(R.シャインドリン)』をどうぞ!

気候と民族性は相互に関係があるのでは

10世紀前後のイスラム勢力は、北アフリカのベルベル人イスラム勢力の侵入に悩まされる。ベルベル人は9世紀頃、ようやくイスラム教に改宗し、新改宗者にふさわしく、戒律を厳しく守った。

ベルベル人から見ると、イベリア半島のイスラム勢力は、神の教えに逆らってワインを飲んだり、(当時の奴隷が歌っていて流行した)ラテン語交じりの歌に聞きほれたりと、ひどく堕落した生活を送っているように思えた。

そのベルベル人勢力(ムラービト朝)は、堕落したアンダルシアのイスラム勢力では聖戦を成し遂げられないとして、1068年以降、アンダルシアに入っていく。しかし、子の世代になると、今度はベルベル人自体が、あれほど罵っていた、ワインや美女、歌舞音曲などの宮廷文化に熱中し始める。

以降、ムラービト朝は北からのキリスト教勢力と南からのベルベル人新興勢力に押されることとなり、1147年にムワッヒド朝に滅ぼされる。

イベリア半島のイスラム勢力も、元々はコーランの教えを厳格に守る集団だった。しかし時代とともに堕落していくことになる。これには諸説あろうが、「イベリア半島」という場所が関係しているのかもしれない。

気候は年中穏やかで暖かく、ワインやオリーブが豊富に育ち、海洋資源にも恵まれている。地震はたまにあるが、火山の噴火も台風もない。そんな土地に長く暮らしていたら、人が怠け者になるのも自然なのではないか。

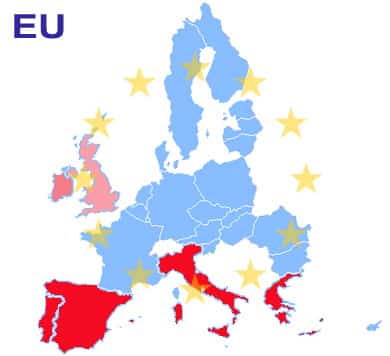

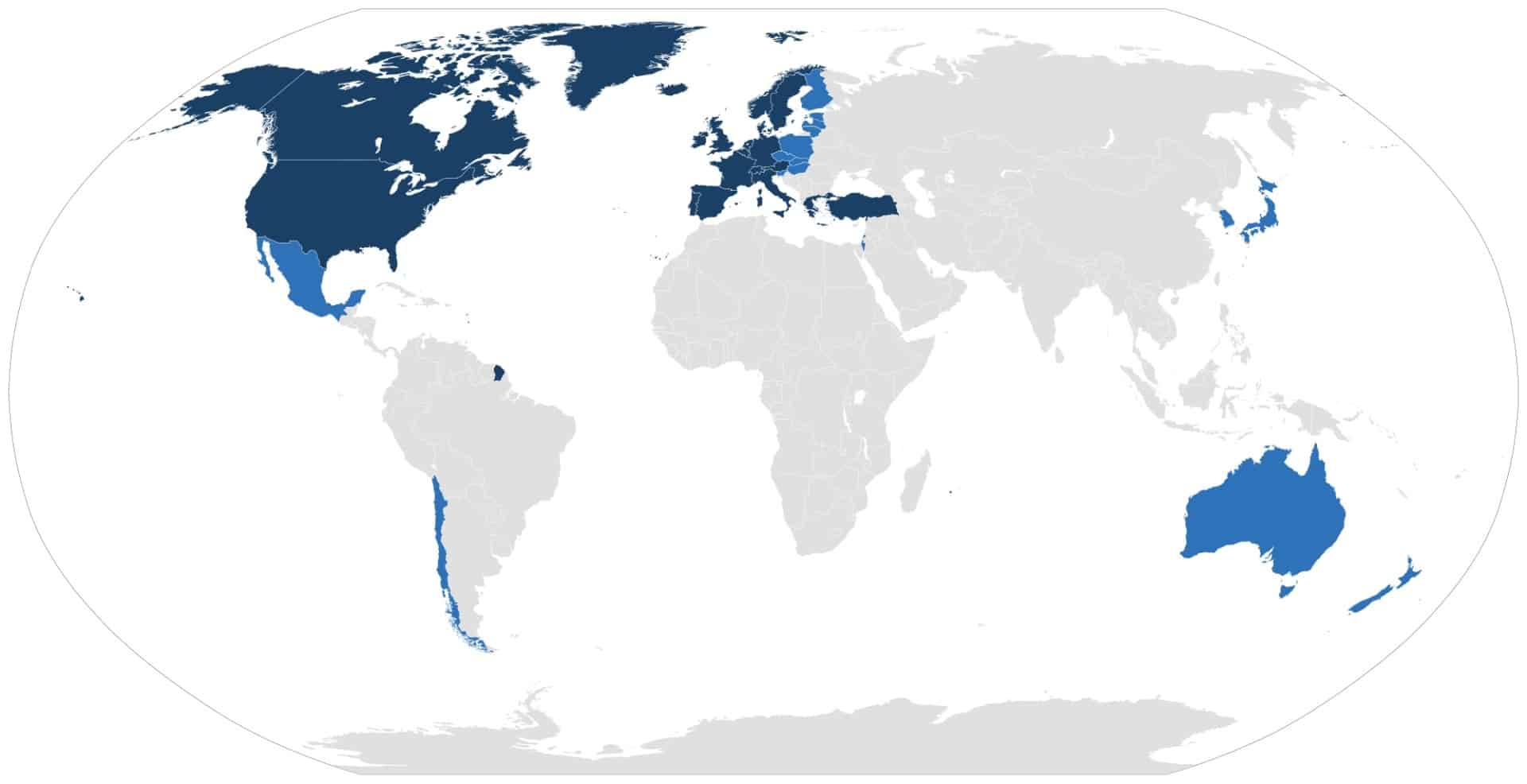

そう考えると、EUのお荷物と言われている国々には地中海沿岸国が多いことに気付く。ユーロ圏で財政状況がとりわけ厳しいポルトガル(Portugal)、アイルランド(Ireland)、イタリア(Italy)、ギリシャ(Greece)、スペイン(Spain)の5カ国を、その頭文字を取ってPIIGSと呼んでおり、実にそのうち4か国が地中海沿岸にある。

後にイベリア半島を治めたヨーロッパ人も、同じく堕落の道を辿ったのだろう。ちなみに世界に視点を広げてみても、主に熱帯である赤道~北緯・南緯30度くらいまでは、いわゆる先進国は見当たらない。

いわゆる「ラテン系のノリ」を育んだのは地中海沿岸の地勢であり、後にアメリカ大陸で略奪の限りを尽くす残虐性は、民族の交差点で戦争が絶えなかったという、これも地勢によるものと言えるのではないか。

ちなみに、スペインによるアメリカ大陸での原住民虐殺の様子を、宣教師ラス・カサスはその著書「インディアスの破壊についての簡潔な報告」でこんな風に書いている。

原住民は謙虚で辛抱強く、また、温厚で口数の少ない人たちで、諍いや騒動を起こすこともなく、喧嘩や争いもしない。そればかりか、彼らは怨みや憎しみや復讐心すら抱かない。

しかしスペイン人たちは、誰が(原住民を)一太刀で真二つに斬れるかとか、誰が一撃のもとに首を斬り落とせるかとか、内臓を破裂させることができるかとか言って賭をした。彼らは母親から乳飲み子を奪い、その子の足をつかんで岩に頭を叩きつけたりした。

島には約300万人の原住民が暮らしていたが、今では僅か200人ぐらいしか生き残っていない。

この他にも、生きたまま火あぶりにしたとか、逃げ込むインディオを猟犬に襲わせて八つ裂きにしたとか、筆舌しがたい横暴ぶりを報告している。

一方の日本は、島国だったため他民族との衝突自体は少なく、むしろ世界的視点で見れば、地震・津波・火山・台風などいう自然災害と常に戦っていた。

無論、日本も明治維新以降は大規模な戦争を巻き起こしたことを忘れてはならないが、地勢が異なれば、民族性も異なるのは当然というところまでは言ってよいだろう。

人事部長のつぶやき

語源いろいろ

アンダルシアの歴史は、言葉にも多くの影響を与えています。そのいくつかを紹介します。

5世紀初頭、西ゴート族より早くイベリア半島に入っていたゲルマン系のヴァンダル族は、セビリアをはじめとするローマ帝国諸都市を徹底的に破壊し尽くした。そこから、英語でvandalism といえば野蛮な破壊行為を意味する。

ヴァンダル族はその後海峡を渡り、北アフリカでヴァンダル王国を建国するが、彼らが一時的に支配していた地域を「Vandalicia(ヴァンダル人の国)」と呼び、それが「アンダルシア」の語源となった。

西ゴート王国での社会的地位は、「イスラム教徒(アラブ人)>イスラム教徒(ベルベル人)>イスラム教徒(その他)>キリスト教徒・ユダヤ教徒>その他」という順だった。

ベルベル人は北アフリカに分布するコーカソイド(いわゆる白人種)で、当時も今もイスラム教徒。なお、「ベルベル人」の名はギリシャ語で「わけのわからない言葉を話す者」を意味するバルバロイに由来し、ヨーロッパの諸言語で Berber と表記されることによる(英語ではbarbarian)。

ウマイヤ朝の為政者など、地中海圏の権力者は、自分の同族がライバルだらけで信用できない時、しばしば遠い未開地から護衛兵を仕入れてくる。

ローマ帝国の末期以降には、東欧に居住していたスラブ族の奴隷が珍重されたため、西欧諸国語ではスラブがそのまま奴隷を表す一般名詞になってしまった(英語ではslave)。

コロンブスがアメリカ大陸を「発見」したのが1492年。その後、南アメリカ大陸ではスペイン・ポルトガルによる略奪・破壊・虐殺が展開されることになる。

1545年、ボリビア高地のポトシで無尽蔵の銀鉱脈(ポトシ銀山)が発見されると、インディオの強制労働により安価な銀が大量に採掘された。ちなみに銀はラテン語でargentum。元素記号のAgはここから来ているし、アルゼンチンの国名もこれに由来する。

現在のスペイン王国の直接のルーツとも言える「カスティーリャ王国」のお菓子を意味する「ボロ・デ・カステラ(Bolo de Castella)」が、文明堂や福砂屋でおなじみのカステラの語源になった。

カステラは、室町末期にポルトガル人によって長崎に伝わった南蛮菓子を日本人がアレンジした和菓子で、ポルトガル・スペインにはカステラという名の菓子も、カステラそのものもない。

実にいろいろな言葉が並びますね。歴史が現在にまで影響を与えていることを実感できると、世界史を学ぶのも面白く感じられるはずです!

キリスト教勢力は力でイベリア半島を勝ち取った

皆さんは「レコンキスタ」という言葉をご存知でしょうか。英語にするとRe-Conquest、すなわち「再征服」という意味で、世界史では、キリスト教徒がイスラム教徒からイベリア半島を「奪還」する活動のことを指します。

710年にイスラム教国家のウマイヤ朝がイベリア半島に入り、領土の変化はあれど、その後800年にわたりセビリアを中心に栄えることになります。キリスト教勢力がイベリア半島を「奪還」するのは、1492年、グラナダにあるアルハンブラ宮殿が陥落した時で、コロンブスがアメリカ大陸に到達したのと同じ年でした。

そのレコンキスタは既に8世紀から始まっており、11世紀にはカスティリャ王国がセビリア、グラナダ、バレンシアなどを圧迫し始めます。また、フランス南西部の貴族もピレネー山脈(フランスとスペインの国境にある山脈)を越えてイベリア半島に入り、略奪暴行を繰り返しました。

キリスト教からみれば異教徒の土地なので、やりたい放題だったのでしょう。

一方、めぼしい産業もないピレネー山脈土着のバスク民族は、戦利品を抱えてフランスに帰る貴族達を襲い、生計を立てていました。まさに「何でもあり」で、日本人の私たちからはなかなか想像しにくいですが、陸地で隣国と繋がっている大陸国家ではこちらがスタンダードであることは、肝に銘じておいたほうが良いと思います。

キリスト教徒はこのように、力でイベリア半島を再「征服」しました。その有り余るエネルギーが、アメリカ大陸での略奪・破壊活動に繋がったのかもしれません。世界史的視点で見れば、西部開拓を終えたエネルギーをアジアにぶつけたアメリカの姿にも重なります。

.png)